神仏霊場巡拝の道・御朱印めぐり

神仏霊場巡拝の道・御朱印めぐり

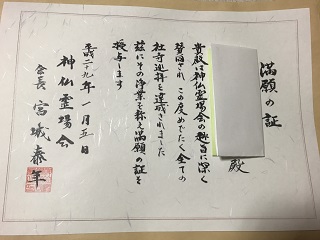

前書

神仏霊場巡拝の道は、神宮と150の霊場を巡拝する大型巡礼コースです。宗教学者の山折哲雄(やまおり てつお)氏の提唱によりスタートした事業と言われています。平成20年(西暦2008年)に神仏霊場会が設立され、神仏混淆、神仏和合の精神が謳われています。同年09月08日に伊勢神宮にて発足奉告式典が行われました。

平成30年(西暦2018年)09月08日に丹生川上神社下社と元興寺が加わりました。

日本国の歴史の中心である京都とその周辺地域から選抜された神社仏閣の巡礼コースとなるので、名刹古刹が列挙されています。私は平成25年11月07日からスタートしました。

清浄の道・和歌山

清浄の道・和歌山

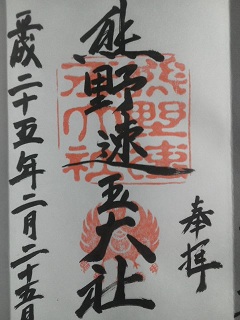

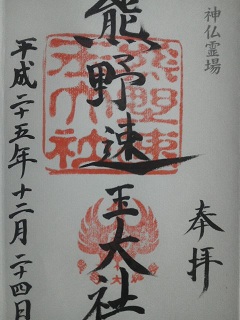

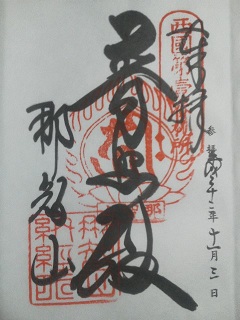

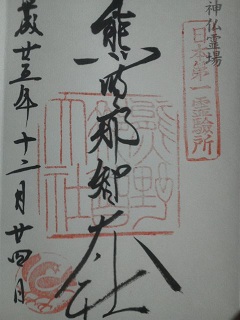

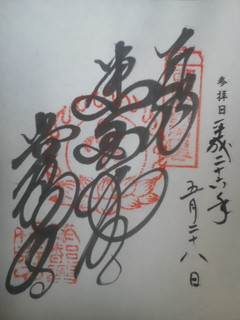

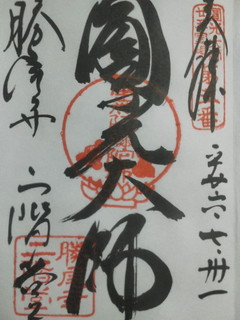

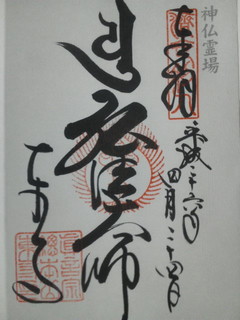

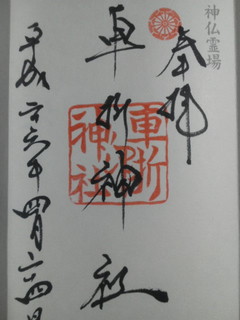

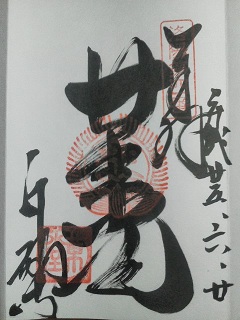

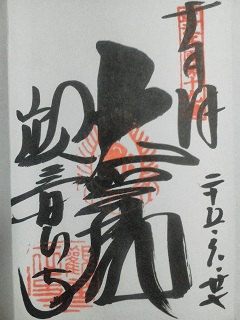

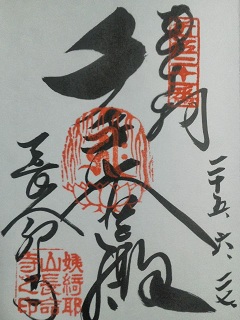

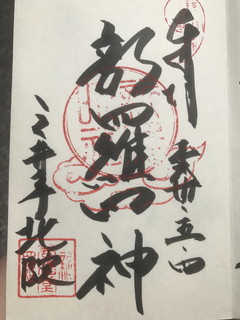

1.熊野速玉大社

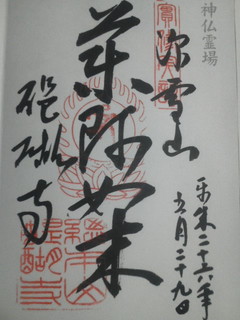

熊野速玉大社は、和歌山県新宮市新宮1にある神社です。主祭神は熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)。

神倉山のゴトビキ岩に熊野速玉大神と熊野夫須美大神が降臨したことから神倉神社は元宮、熊野速玉大社は新宮ともいいます。

熊野速玉大社

鳥居

平成30年05月15日

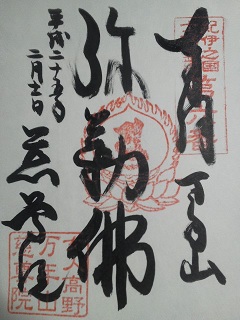

紀伊山地の霊場と参詣道

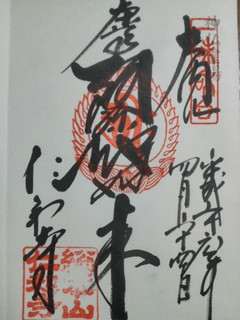

【熊野速玉大社】

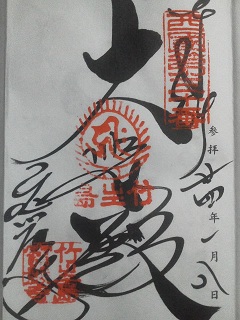

平成25年02月25日

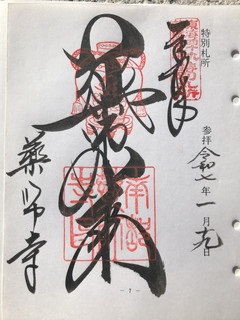

神仏霊場1番札所

【熊野速玉大社】

平成25年12月24日

熊野速玉大社

拝殿

平成30年05月15日

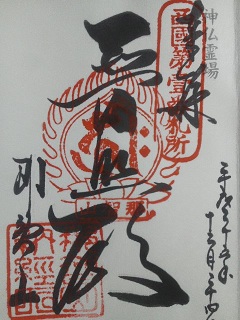

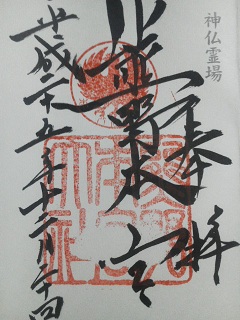

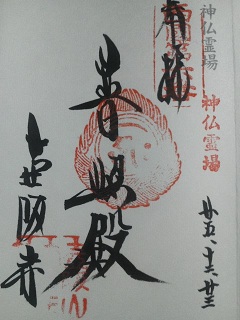

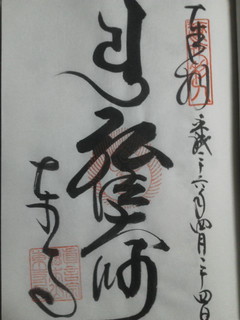

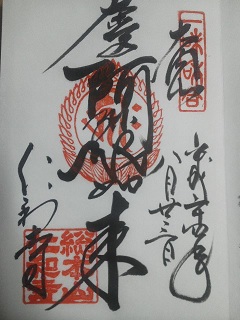

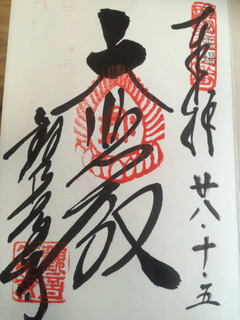

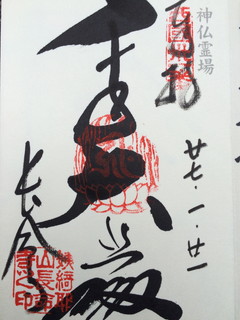

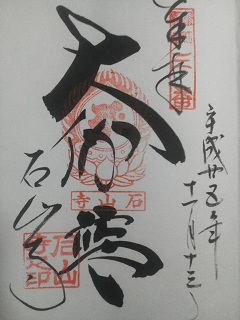

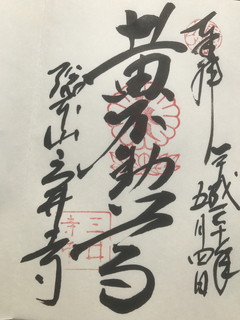

2.青岸渡寺

青岸渡寺は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8にある天台宗の寺院です。本尊は如意輪観世音菩薩。

青岸渡寺は、熊野那智大社と隣接しており、神仏習合の歴史を感じられます。

青岸渡寺

三重塔と那智滝

平成23年11月03日

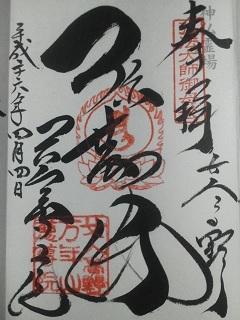

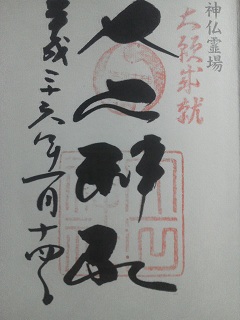

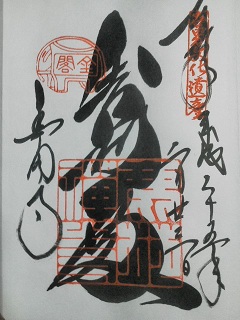

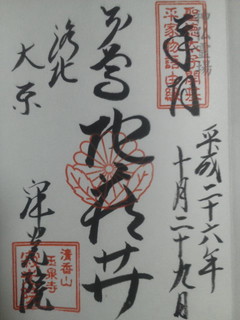

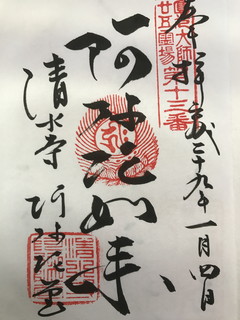

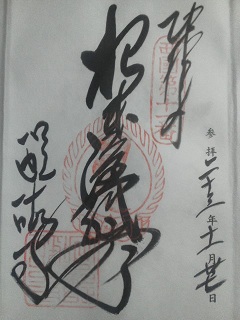

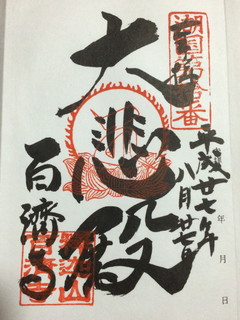

西国三十三所観音霊場1番札所

【青岸渡寺】

平成23年11月03日

紀伊山地の霊場と参詣道

【青岸渡寺】

平成25年02月25日

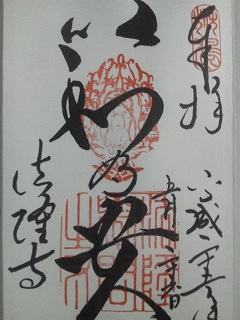

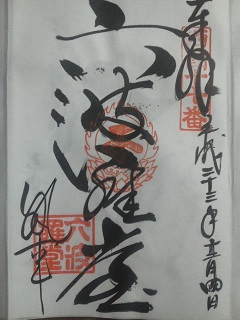

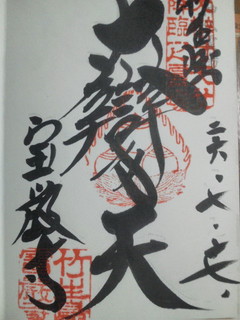

神仏霊場2番札所

【青岸渡寺】

平成25年12月24日

日本の道100選

【那智勝浦町道大門坂線】

令和元年09月26日

日本の滝100選【那智滝】

残したい日本の音風景100選【那智の滝】

令和元年09月26日

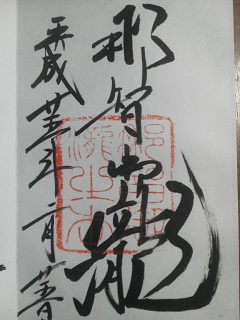

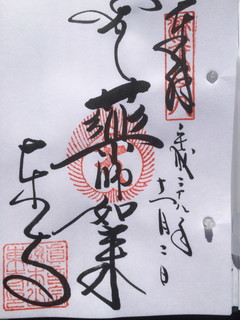

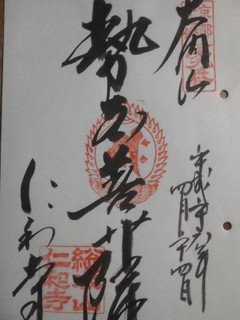

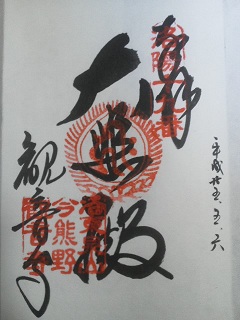

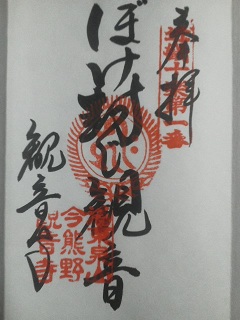

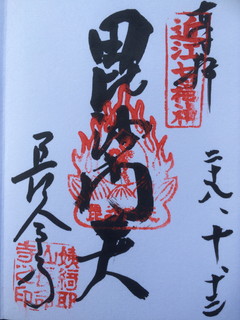

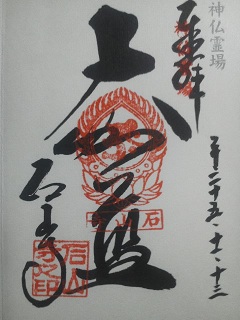

3.熊野那智大社

熊野那智大社は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1にある神社です。主祭神は熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)。

熊野那智大社は、那智の滝を御神体とする別宮飛瀧神社(ひろうじんじゃ)と一体となって、自然信仰が色濃く残る神社です。

別宮・飛瀧神社

【那智滝】

平成25年02月25日

紀伊山地の霊場と参詣道

【熊野那智大社】

平成25年02月25日

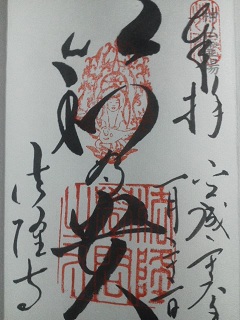

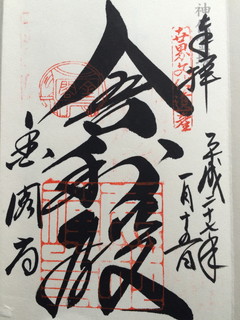

神仏霊場3番札所

【熊野那智大社】

平成25年12月24日

平成の名水百選

【那智の滝】

令和元年09月26日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【熊野本宮大社と熊野古道】

令和07年06月29日

日本の秘境100選

【熊野古道】

令和07年06月29日

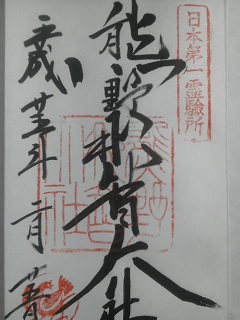

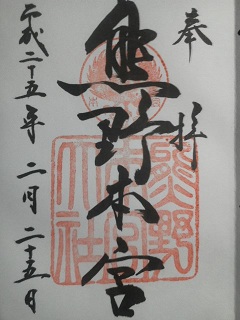

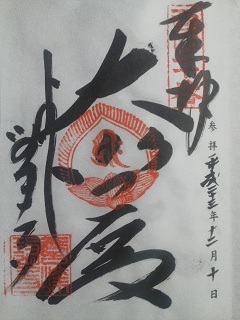

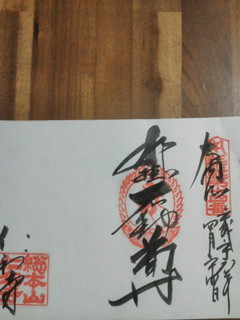

4.熊野本宮大社

熊野本宮大社は、和歌山県田辺市本宮町本宮にある神社です。主祭神は家都美御子大神(けつみみこのおおかみ)。

熊野本宮大社は、全国に約3,000社ある熊野神社の総本宮です。熊野は「浄土の入り口」とされ、平安時代から「よみがえりの聖地」として信仰を集めています。

遊歩百選

【熊野古道】

令和07年06月29日

紀伊山地の霊場と参詣道

【熊野本宮大社】

平成25年02月25日

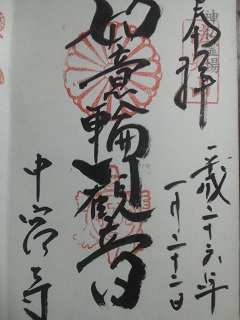

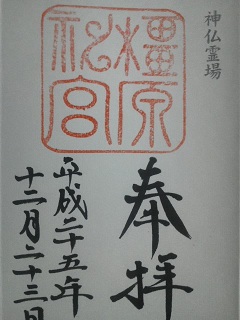

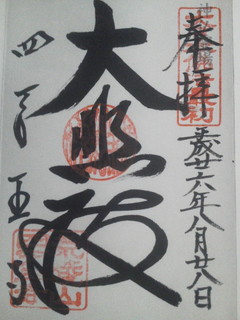

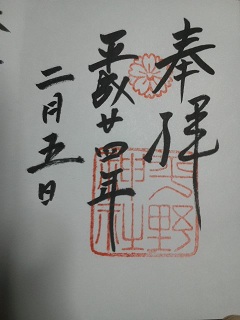

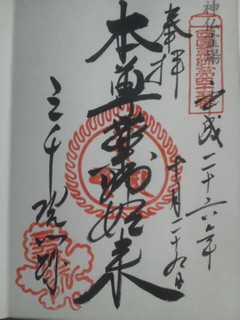

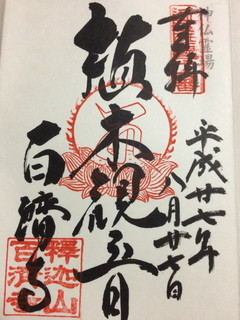

神仏霊場4番札所

【熊野本宮大社】

平成25年12月24日

紀伊山地の霊場と参詣道

【闘鶏神社】

平成25年12月24日

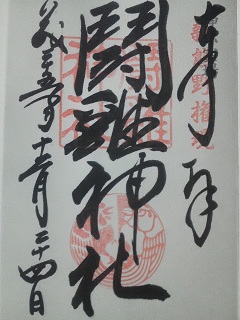

5.闘鶏神社

闘鶏神社は、和歌山県田辺市湊655にある神社です。主祭神は熊野三所神。

闘鶏神社は、那智参詣曼荼羅が伝わるなど熊野三山との結びつきがあり、熊野信仰の一翼を担っていたと考えられています。

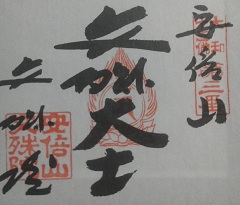

神仏霊場5番札所

【闘鶏神社】

平成25年12月24日

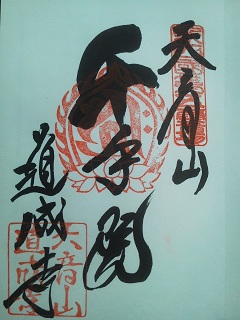

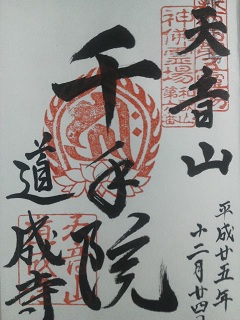

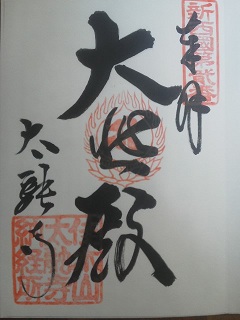

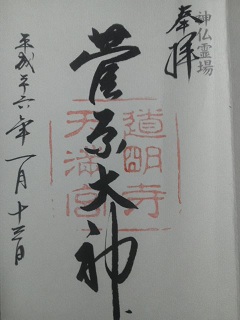

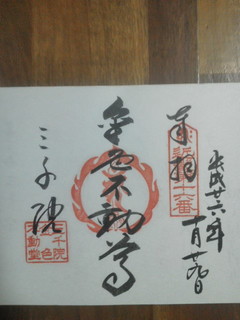

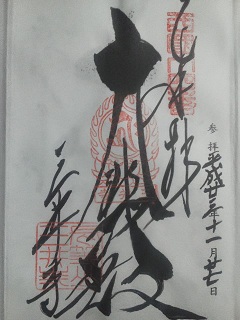

6.道成寺

道成寺は、和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738にある天台宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

道成寺は、和歌山県最古の寺院とされていますが、天正13年(西暦1585年)の羽柴秀吉による紀州征伐の際に、本堂を残して焼失しています。江戸時代に紀州藩徳川家の援助で再建が進んだそう。

【道成寺】

仁王門

平成24年07月01日

新西国三十三観音霊場5番札所

【道成寺】

平成24年07月01日

【道成寺】

本堂

平成25年12月24日

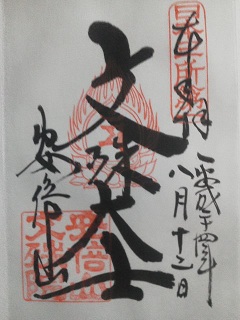

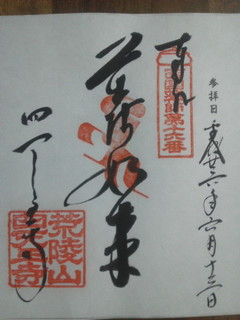

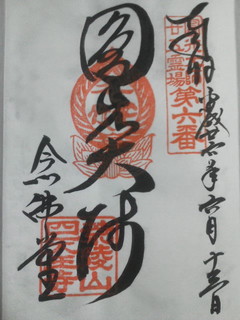

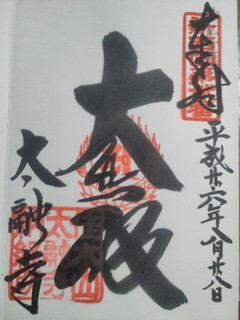

神仏霊場6番札所

【道成寺】

平成25年12月24日

藤白神社

本殿

平成25年11月07日

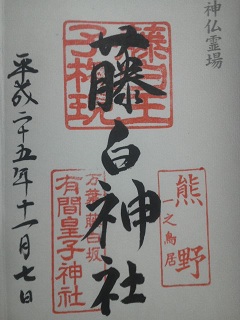

7.藤白神社

藤白神社は、和歌山県海南市藤白466にある神社です。主祭神は饒速日命(にぎはやひのみこと)。

藤白神社は、鈴木氏発祥の地とされています。

神仏霊場7番札所

【藤白神社】

平成25年11月07日

竈山神社

拝殿

平成25年11月07日

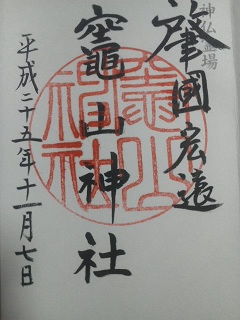

8.竈山神社

竈山神社は、和歌山県和歌山市和田438にある神社です。主祭神は彦五瀬命(ひこいつせのみこと/神武天皇の長兄)。

竈山神社の背後には、宮内庁が管理する「竈山墓」があり、彦五瀬命(ひこいつせのみこと/神武天皇の兄)の御陵とされています。

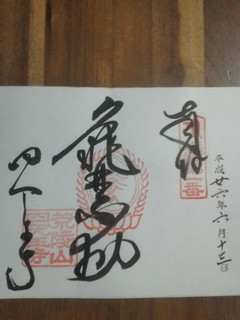

神仏霊場8番札所

【竈山神社】

平成25年11月07日

国宝

【根来寺・多宝塔】

平成24年04月04日

平成25年02月24日

平成25年11月07日

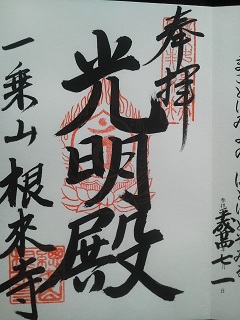

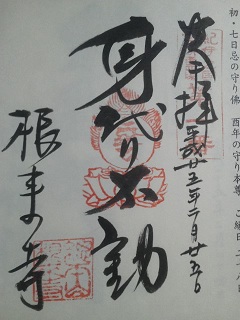

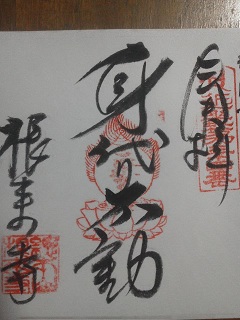

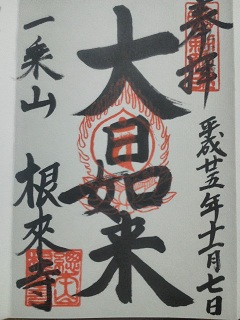

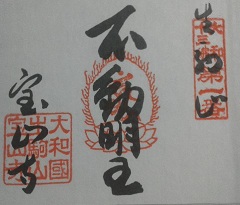

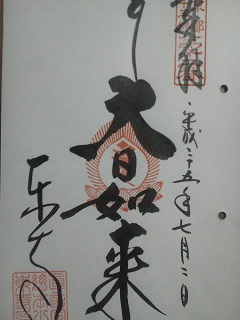

9.根来寺

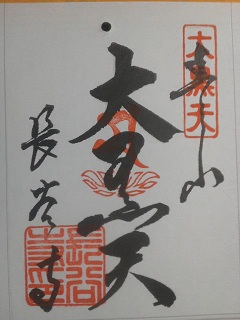

根来寺は、和歌山県岩出市根来2286にある新義真言宗の総本山寺院です。本尊は大日如来。

根来寺は、最盛期の戦国時代には、大大名クラスの寺領72万石、根来衆とよばれる僧兵1万を擁する一大勢力として栄えました。根来寺の多宝塔(大塔)は、天文16年(西暦1547年)に完成した大塔形式を伝える現存唯一の多宝塔とされています。有料ですが内部見学出来ます。

真言宗十八本山17番札所

【根来寺】

平成24年07月01日

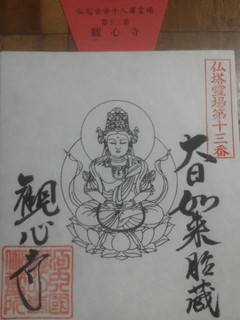

紀伊之国十三佛霊場1番札所

【根来寺】

平成25年02月24日

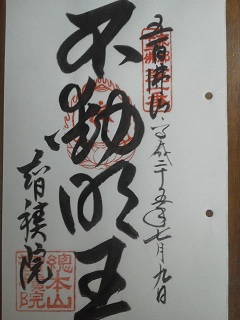

近畿三十六不動尊霊場34番札所

【根来寺・不動堂】

平成25年11月07日

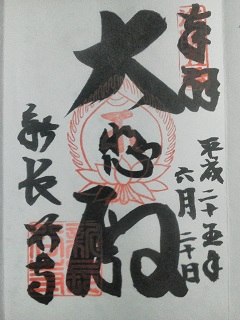

神仏霊場9番札所

【根来寺】

平成25年11月07日

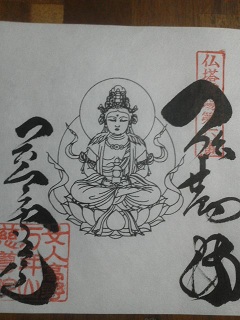

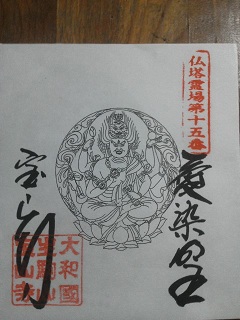

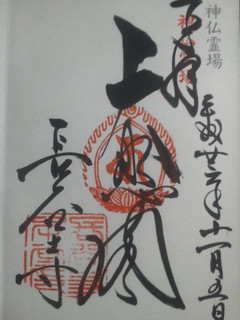

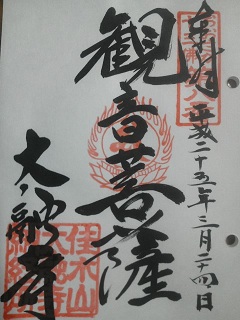

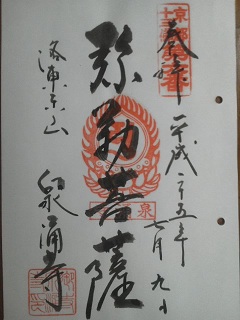

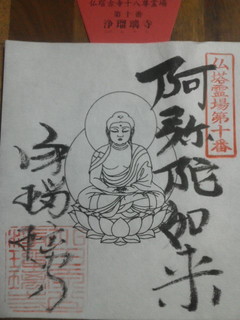

10.慈尊院

慈尊院は、和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832にある高野山真言宗の別格本山寺院です。本尊は弥勒菩薩。

高野山はかつて女人禁制であったため、空海の母が高野山を訪れた際も、この慈尊院に滞在したと伝えられています。そのため、慈尊院は「女人高野」と呼ばれています。

紀伊山地の霊場と参詣道

【慈尊院】

平成25年02月11日

紀伊之国十三佛霊場6番札所

【慈尊院】

平成25年02月11日

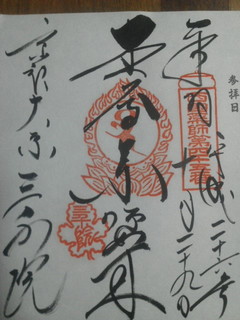

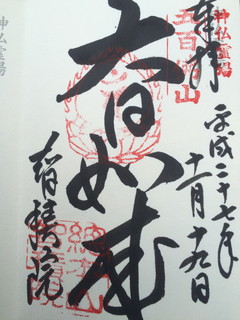

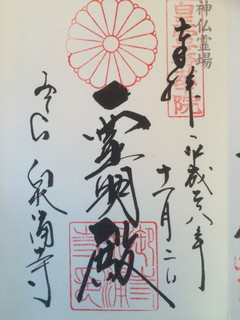

神仏霊場10番札所

【慈尊院】

平成26年04月04日

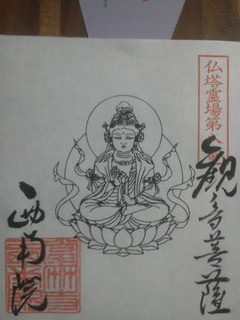

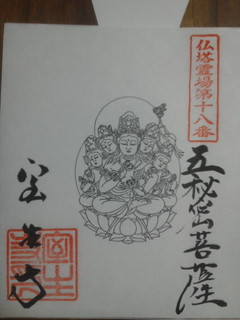

仏塔古寺十八尊霊場6番札所

【慈尊院・多宝塔】

平成26年04月04日

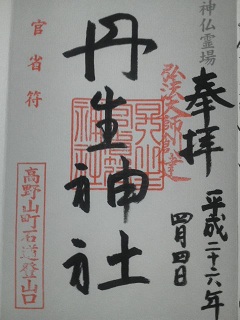

紀伊山地の霊場と参詣道

【丹生官省符神社】

平成26年04月04日

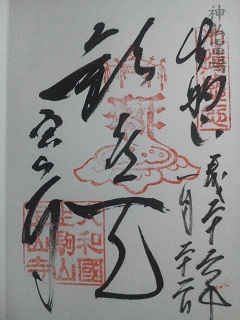

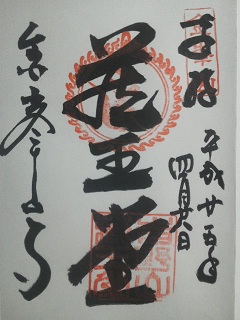

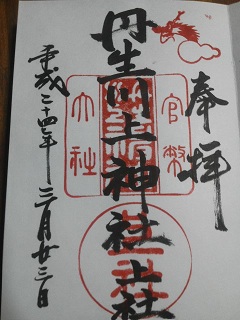

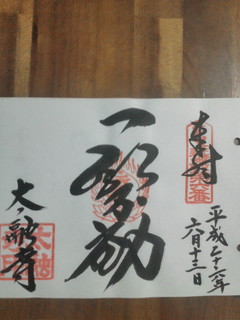

11.丹生官省符神社

丹生官省符神社は、和歌山県伊都郡九度山町にある神社です。主祭神は丹生都比売大神、高野御子大神、大食都比売大神、市杵島比売大神。

丹生官省符神社は、弘仁07年(西暦816年)に創建された古社で、境内は国の史跡【高野山参詣道】を構成する「町石道」の一部となっています。

神仏霊場11番札所

【丹生官省符神社】

平成26年04月04日

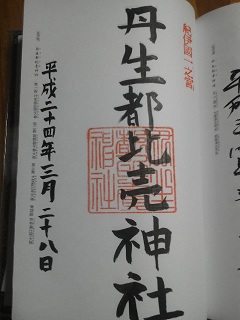

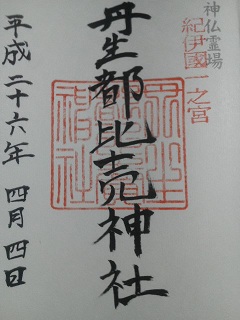

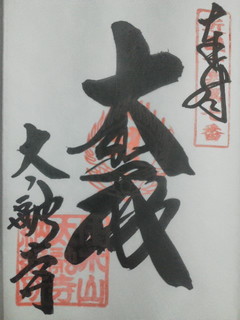

12.丹生都比売神社

丹生都比売神社は、和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野230にある神社です。主祭神は丹生明神/丹生都比売大神 (にうつひめのおおかみ)。

丹生都比売神社は、全国に約180社ある丹生都比売神を祀る神社の総本宮なのだとか。

紀伊山地の霊場と参詣道

【丹生都比売神社】

平成24年03月28日

紀伊国一宮

【丹生都比売神社】

平成24年03月28日

丹生都比売神社

輪橋

平成26年04月04日

神仏霊場12番札所

【丹生都比売神社】

平成26年04月04日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【弘法大師空海が開山した高野山】

令和元年10月30日

紀伊山地の霊場と参詣道

【金剛峯寺】

平成26年05月21日

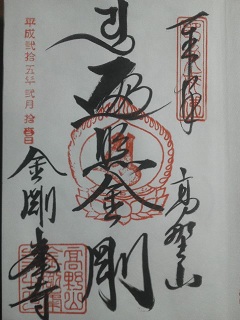

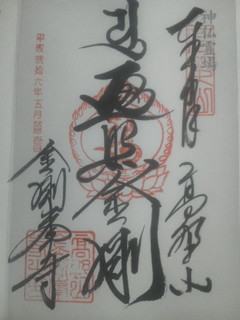

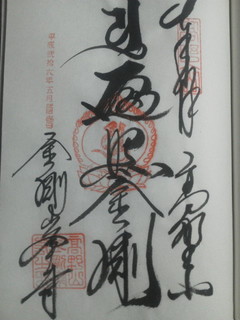

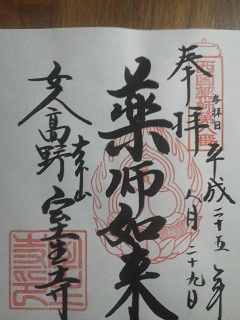

13.金剛峯寺

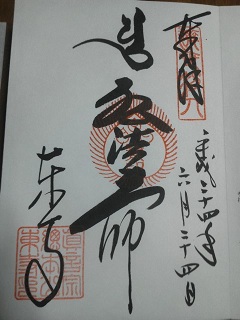

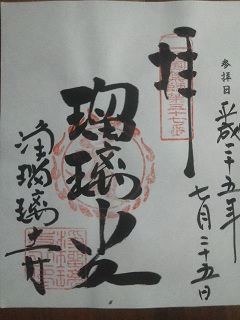

金剛峯寺は、和歌山県伊都郡高野町高野山132にある高野山真言宗の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

金剛峯寺は、真言宗の宗祖である弘法大師・空海が修禅の道場として開創し、真言密教の聖地とされています。高野山の中心的寺院です。

真言宗十八本山18番札所

【金剛峯寺】

平成25年02月11日

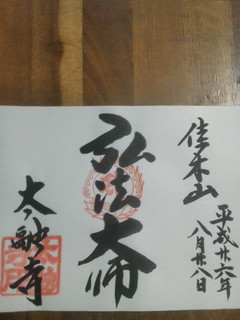

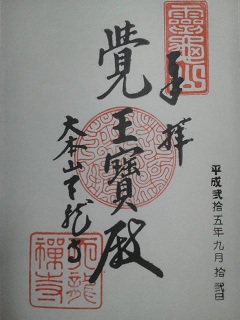

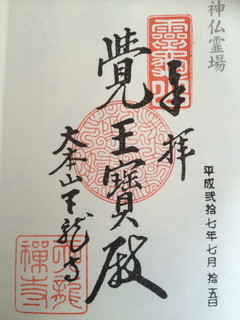

神仏霊場13番札所

【金剛峯寺】

平成26年05月21日

四国別格二十霊場特別札所

【金剛峯寺】

平成26年05月21日

日本の道100選

【高野山道路】

令和05年10月24日

鎮護の道・奈良

鎮護の道・奈良

国の史跡

【東大寺旧境内】

令和02年07月21日

国宝

【銅造盧舎那仏坐像】

令和02年07月21日

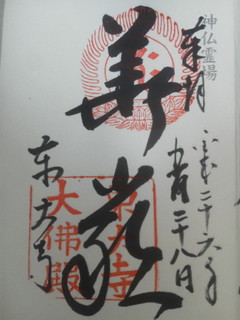

14.東大寺

東大寺は、奈良県奈良市雑司町406-1にある華厳宗の大本山寺院です。本尊は毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)。

東大寺は、奈良時代に聖武天皇(第45代)の発願により、総国分寺として建立されました。治承04年12月28日(西暦1181年01月15日)の平重衡による南都焼討の兵火で壊滅的な打撃を受け、大仏殿を初めとする多くの堂塔を失いました。指図堂は、大仏殿再建の設計図を収める堂として建立されました。

神仏霊場14番札所

【東大寺】

平成26年05月28日

大仏めぐり

【奈良大仏】

平成24年07月08日

南都七大寺

【東大寺】

平成26年05月28日

法然上人二十五霊場11番札所

【東大寺・指図堂】

平成26年10月08日

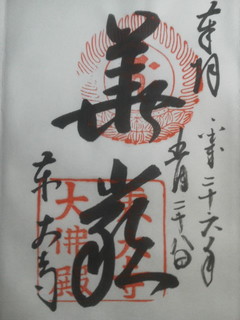

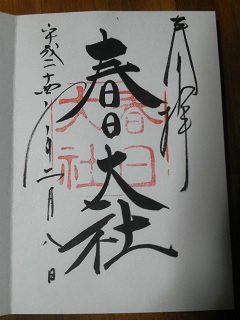

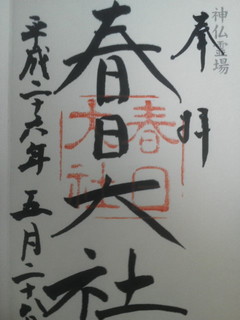

15.春日大社

春日大社は、奈良県奈良市春日野町160にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

春日大社は、社伝によると、神護景雲02年(西暦768年)に創建されたと伝わります。全国の春日神社約3,000社の総本宮です。平安時代に、藤原氏の隆盛とともに繁栄した神社です。世界文化遺産【古都奈良の文化財】の構成資産の一つです。

【春日大社】

神使・鹿

平成24年02月08日

二十二社

【春日大社】

平成24年02月08日

国の重要文化財

回廊

平成26年05月28日

神仏霊場15番札所

【春日大社】

平成26年05月28日

国の重要文化財

【興福寺・南円堂】

平成23年11月23日

古都奈良の文化財

【興福寺】

平成24年07月08日

国宝

【興福寺・東金堂】

平成26年05月28日

国宝

【興福寺・五重塔】

平成26年05月28日

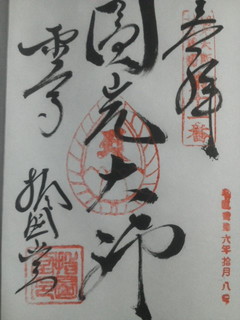

16.興福寺

興福寺は、奈良県奈良市登大路町48にある法相宗の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

興福寺は、藤原氏の氏寺として建立され、藤原氏の繁栄とともに寺勢を拡大した古都・奈良を代表する寺院です。

西国三十三所観音霊場9番札所

【興福寺・南円堂】

平成23年11月23日

南都七大寺

【興福寺】

平成25年05月19日

西国四十九薬師霊場4番札所

【興福寺・東金堂】

平成26年05月28日

神仏霊場16番札所

【興福寺】

平成26年05月28日

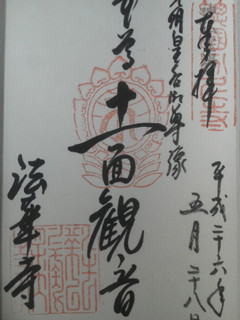

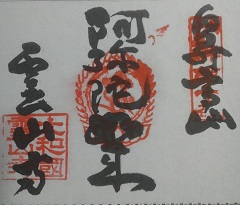

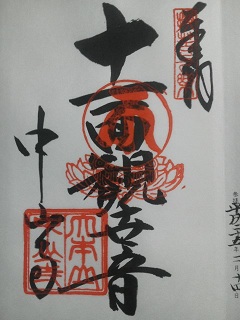

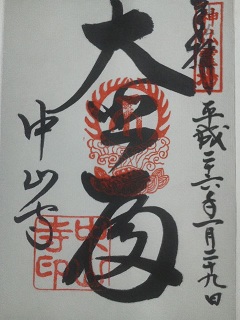

17.大安寺

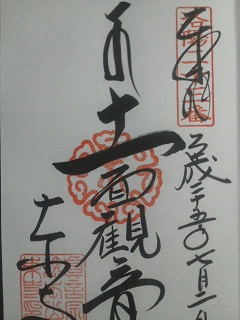

大安寺は、奈良県奈良市大安寺2-18-1にある高野山真言宗の別格本山寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

大安寺は「癌封じの寺」として知られています。時代の流れの中で現在はコンパクトな境内となっています。

大安寺

平成24年07月22日

大和十三佛霊場13番札所

【大安寺】

平成24年07月22日

南都七大寺

【大安寺】

平成25年05月26日

神仏霊場17番札所

【大安寺】

平成26年01月22日

【帯解寺】

本堂

平成25年12月23日

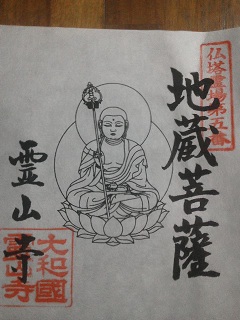

18.帯解寺

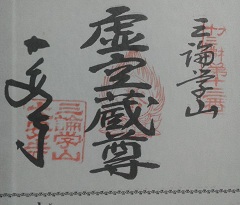

帯解寺は、奈良県奈良市今市町734にある華厳宗の寺院です。本尊は地蔵菩薩。

帯解寺は、安産祈願のお寺として知られており、古くから御皇室や徳川家からも信仰が厚く、平成の世でも御皇室の安産祈願が行われました。

神仏霊場18番札所

【帯解寺】

平成25年12月23日

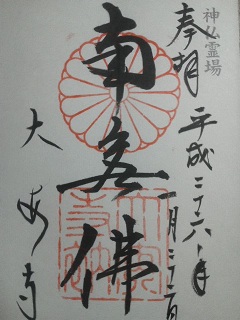

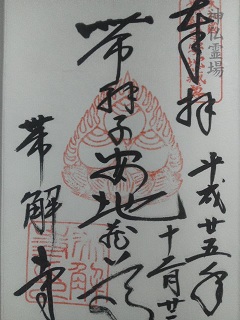

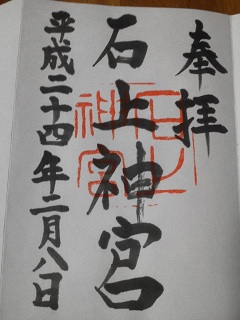

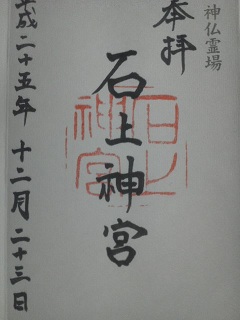

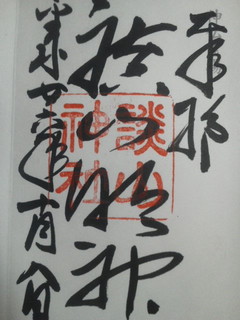

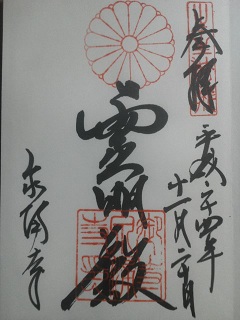

19.石上神宮

石上神宮は、奈良県天理市布留町384にある神社です。主祭神は布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ/布都御魂剣に宿る神)。

日本書紀に記された「神宮」は伊勢神宮と石上神宮の2社のみであることから最古の神宮とされます。

【石上神宮】

拝殿

平成24年02月08日

二十二社

【石上神宮】

平成24年02月08日

【石上神宮】

神使・鶏

平成25年12月23日

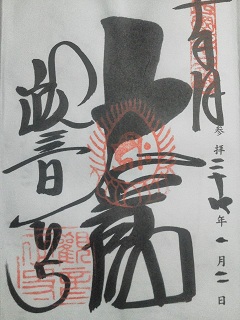

神仏霊場19番札所

【石上神宮】

平成25年12月23日

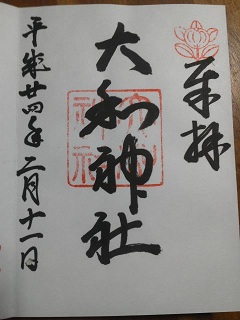

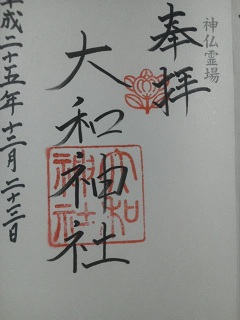

20.大和神社

大和神社は、奈良県天理市新泉町星山306にある神社です。主祭神は日本大国魂大神(やまとのおおくにたまのおおかみ/倭大国魂神)。

境内には、戦艦大和ゆかりの神社と書かれた石碑が建立されています。かつて戦艦大和には大和神社から分霊勧進され、艦内神社として祀られていたそう。

【大和神社】

一の鳥居

平成24年02月11日

【大和神社】

拝殿

平成24年02月11日

二十二社

【大和神社】

平成24年02月11日

神仏霊場20番札所

【大和神社】

平成25年12月23日

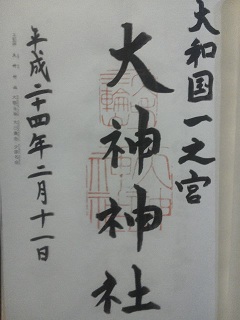

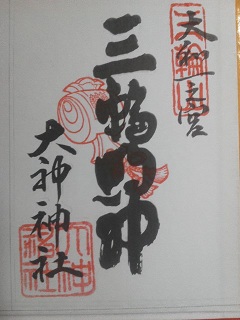

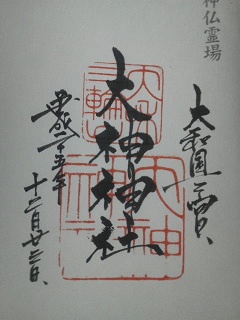

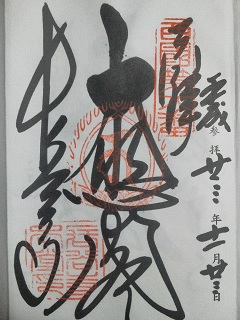

21.大神神社

大神神社は、奈良県桜井市三輪1422にある神社です。通称、三輪大社です。主祭神は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)。

三輪山を神体山とする神社で三輪明神と呼ばれていたそうな。明治時代に大神神社と改称されました。本殿を持たない古神道の神社です。

二十二社

【大神神社】

平成24年02月11日

大和国一宮

【大神神社】

平成24年02月11日

大和七福八宝

【三輪明神】

平成25年04月28日

神仏霊場21番札所

【大神神社】

平成25年12月23日

【法華寺】

本堂

平成26年05月28日

22.法華寺

法華寺は、奈良県奈良市法華寺町882にある光明宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

東大寺が全国の国分寺を統括する「総国分寺」であったのに対し、法華寺は全国の国分尼寺を総括する「総国分尼寺」として位置づけられていました。

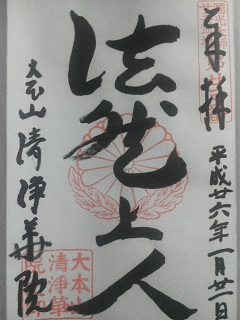

神仏霊場22番札所

【法華寺】

平成26年05月28日

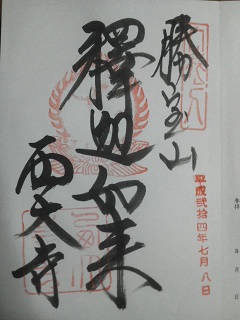

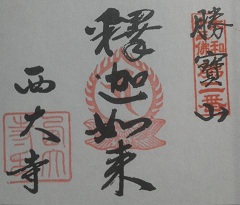

23.西大寺

西大寺は、奈良県奈良市西大寺芝町1-1-5にある真言律宗の総本山寺院です。本尊は釈迦如来。

西大寺は、奈良時代の創建とされており、東大寺に対する西の寺として、国家鎮護の役割を担いました。

真言宗十八本山15番札所

【西大寺】

平成24年07月08日

大和十三佛霊場2番札所

【西大寺】

平成24年07月08日

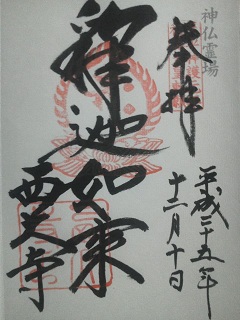

南都七大寺

【西大寺】

平成25年12月10日

神仏霊場23番札所

【西大寺】

平成25年12月10日

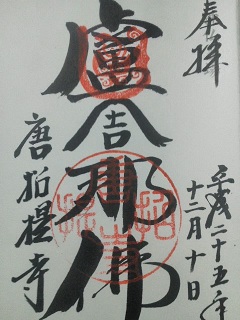

南都七大寺

【唐招提寺】

平成24年05月15日

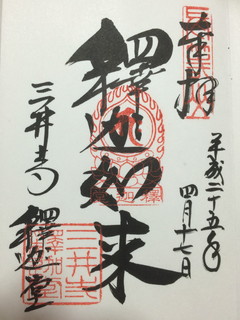

24.唐招提寺

唐招提寺は、奈良県奈良市五条町13-46にある律宗の総本山寺院です。本尊は毘盧遮那仏。

唐招提寺は、唐の国から来た僧侶・鑑真和上(がんじんわじょう)が戒律を学ぶ人々のための道場として創建しました。

神仏霊場24番札所

【唐招提寺】

平成25年12月10日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【薬師寺のある奈良西の京】

令和07年01月19日

南都七大寺

【薬師寺】

令和07年01月19日

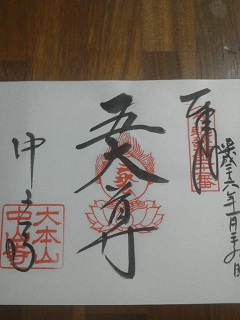

25.薬師寺

薬師寺は、奈良県奈良市西ノ京町457にある法相宗の大本山寺院です。本尊は薬師三尊(薬師瑠璃光如来、日光菩薩、月光菩薩)。

薬師寺は、天武天皇09年(西暦680年)に、天武天皇(第40代陛下)が皇后の病気平癒を祈願して、飛鳥の藤原京に薬師寺を建立したのが始まりとされています。

国宝

【薬師寺・東塔】

平成24年05月15日

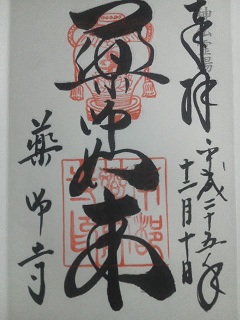

神仏霊場25番札所

【薬師寺】

平成25年12月10日

西国四十九薬師霊場1番札所

【薬師寺】

平成25年12月10日

東海四十九薬師霊場特別札所

【薬師寺】

令和07年01月19日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【斑鳩の里・法隆寺のある風景】

令和07年01月19日

国宝

【法隆寺・中門】

令和07年01月19日

26.法隆寺

法隆寺は、奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1にある聖徳宗の総本山寺院です。本尊は釈迦如来。

法隆寺は、世界最古の木造建築群として知られる金堂、五重塔、中門、回廊があります。

国の史跡

【法隆寺旧境内】

平成25年05月26日

南都七大寺

【法隆寺】

平成25年05月26日

神仏霊場26番札所

【法隆寺】

平成26年01月22日

新・日本街路樹100景

【法隆寺参道】

令和元年08月16日

【中宮寺】

本堂

平成25年05月26日

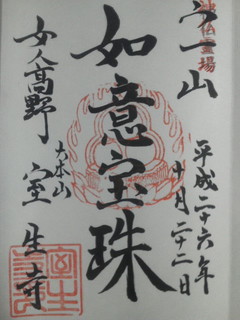

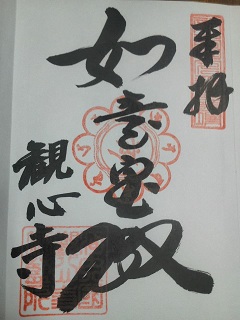

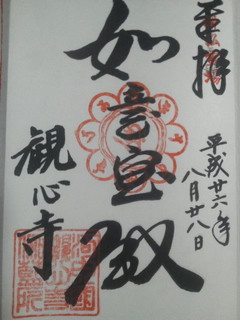

27.中宮寺

中宮寺は、奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1-1-2にある聖徳宗の寺院です。本尊は如意輪観世音菩薩。

中宮寺は、聖徳太子が母である穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后のために創建した尼寺です。長い歴史がある寺院ですが、本堂はモダンな雰囲気のRC造りになっています。

神仏霊場27番札所

【中宮寺】

平成26年01月22日

【霊山寺・鳥居】

平成24年08月15日

国の重要文化財

【霊山寺・三重塔】

平成24年08月15日

国宝

【霊山寺・本堂】

平成24年08月15日

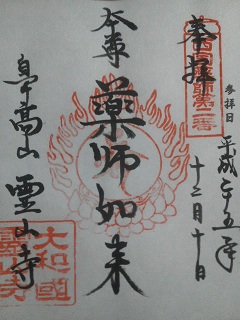

28.霊山寺

霊山寺は、奈良県奈良市中町3879にある霊山寺真言宗の大本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

霊山寺には、鎌倉時代の弘安06年(西暦1283年)に再建された国宝の本堂が当時の和様仏堂の代表的な建築様式を今に伝えています。

大和十三佛霊場10番札所

【霊山寺】

平成24年08月15日

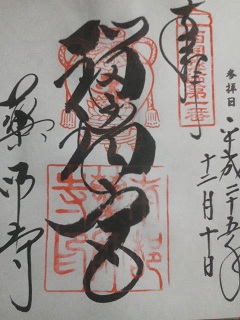

神仏霊場28番札所

【霊山寺】

平成25年12月10日

西国四十九薬師霊場2番札所

【霊山寺】

平成25年12月10日

仏塔古寺十八尊霊場5番札所

【霊山寺・三重塔】

平成25年12月10日

【宝山寺】

奥の院参道

平成24年07月22日

大和十三佛霊場1番札所

【宝山寺】

平成24年07月22日

真言宗十八本山13番札所

【宝山寺】

平成24年07月22日

【宝山寺・多宝塔】

平成24年09月26日

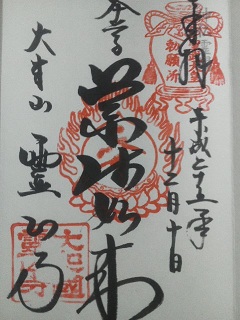

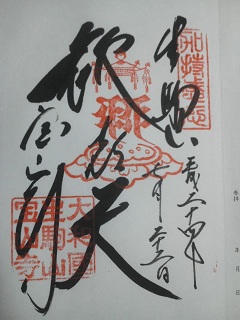

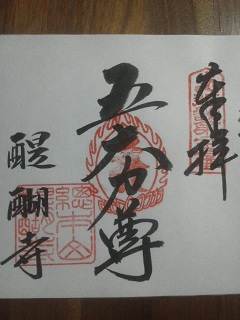

29.宝山寺

宝山寺は、奈良県生駒市門前町1-1にある真言律宗の大本山寺院です。本尊は不動明王。

宝山寺は、通称・生駒聖天(いこましょうてん)として親しまれている寺院です。商売繁盛の神様として知られています。

国の重要文化財

【本堂】

平成26年01月22日

仏塔古寺十八尊霊場15番札所

【宝山寺・多宝塔】

平成26年10月22日

神仏霊場29番札所

【宝山寺】

平成26年01月22日

近畿三十六不動尊霊場29番札所

【宝山寺】

平成26年01月22日

【朝護孫子寺】

福寅

平成24年07月22日

【朝護孫子寺】

日本一大きなお地蔵さん

平成24年07月22日

【朝護孫子寺】

多宝塔

平成24年07月22日

【朝護孫子寺】

本堂

平成24年07月22日

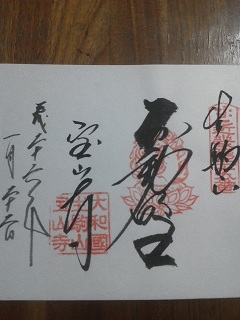

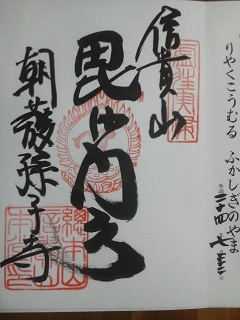

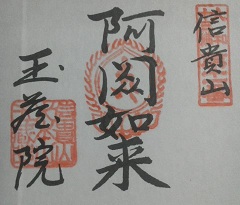

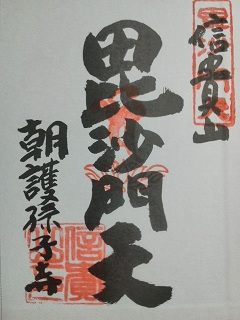

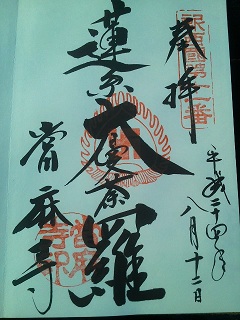

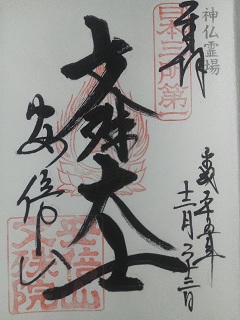

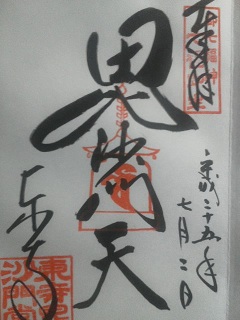

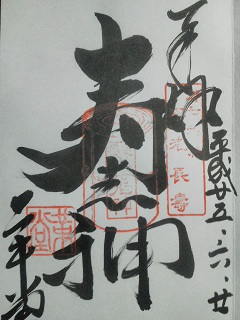

30.朝護孫子寺

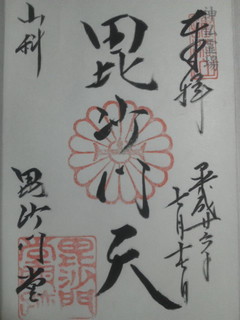

朝護孫子寺は、奈良県生駒郡平群町大字信貴山2280-1にある信貴山真言宗の総本山寺院です。本尊は毘沙門天(多聞天)。

朝護孫子寺は、醍醐天皇(第60代陛下)が病気平癒を祈願したところ、全快したことで、朝廟安穏、護国豊饒、孫子長久を祈願する寺として「朝護孫子寺」の勅号を与えました。

真言宗十八本山14番札所

【朝護孫子寺】

平成24年07月22日

大和十三佛霊場11番札所

【朝護孫子寺・玉蔵院】

平成24年07月22日

大和七福八宝

【毘沙門天】

平成25年05月26日

神仏霊場30番札所

【朝護孫子寺】

平成26年10月08日

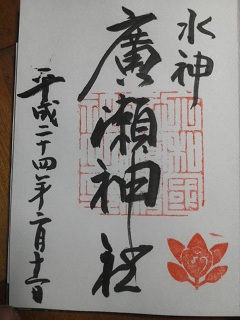

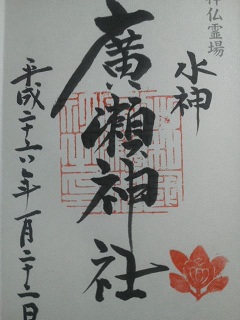

31.廣瀬大社

廣瀬大社は、奈良県北葛城郡(きたかつらぎぐん)河合町大字川合99にある神社です。主祭神は若宇加能売命 (わかうかのめのみこと)。

毎年02月11日の建国記念日には、砂かけ祭(御田植祭)が行われています。砂を雨に見たてた祈雨の神事です。

【廣瀬大社】

砂かけ祭

平成24年02月11日

【廣瀬大社】

砂かけ祭

平成24年02月11日

二十二社

【廣瀬大社】

平成24年02月11日

神仏霊場31番札所

【廣瀬大社】

平成26年01月22日

新西国三十三観音霊場11番札所

【當麻寺】

平成24年08月12日

大和三名園

【當麻寺・中之坊・香藕園】

平成26年10月08日

国宝

【當麻寺・三重塔】

平成25年05月26日

大和七福八宝

【布袋尊】

平成25年05月26日

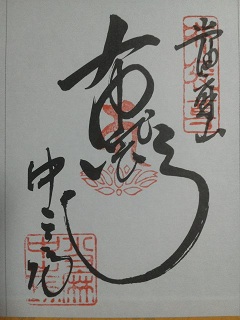

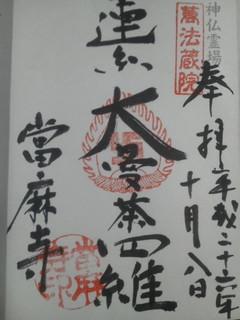

32.當麻寺

當麻寺(当麻寺)は、奈良県葛城市當麻1263にある高野山真言宗と浄土宗で運営している寺院です。本尊は當麻曼荼羅(真言宗)/曼陀羅(浄土宗)。

當麻寺は、真言宗と浄土宗が共存しており、中之坊や西南院は真言宗、奥之院や護念院は浄土宗に属しています。當麻寺全体を統括する住職も、2つの宗派の塔頭から持ち回りで務めています。

大和十三佛霊場6番札所

【當麻寺・中之坊】

平成24年08月12日

法然上人二十五霊場9番札所

【當麻寺・奥之院】

平成26年10月08日

神仏霊場32番札所

【當麻寺】

平成26年10月08日

仏塔古寺十八尊霊場8番札所

【當麻寺・西南院・三重塔】

平成26年10月08日

21世紀に残したい日本の自然100選

【大和三山】

令和07年01月19日

新・日本街路樹100景

【橿原神宮参道】

令和05年01月24日

33.橿原神宮

橿原神宮は、奈良県橿原市久米町934にある神社です。主祭神は神武天皇。

橿原神宮は、明治23年(西暦1890年)に創建された大和三山の一つ畝傍山(うねびやま)の山麓に鎮座する神社です。

日本の道100選

【畝傍山山麓の道】

令和05年01月24日

【橿原神宮】

拝殿

平成25年12月23日

神仏霊場33番札所

【橿原神宮】

平成25年12月23日

【安倍文殊院】

本堂

平成24年08月12日

【安倍文殊院】

山門

平成24年08月12日

【安倍文殊院】

金閣浮御堂

平成25年04月28日

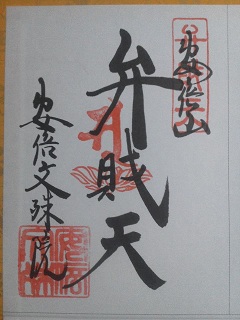

34.安倍文殊院

安倍文殊院は、奈良県桜井市阿部645にある華厳宗の寺院です。本尊は文殊菩薩。

安倍文殊院は、大化元年(西暦645年)に、安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ/阿倍内麻呂)によって、安倍氏の氏寺として創建されました。

大和十三佛霊場3番札所

【安倍文殊院】

平成24年08月12日

日本三文殊

【安倍文殊院】

平成24年08月12日

大和七福八宝

【弁財天】

平成25年04月28日

神仏霊場34番札所

【安倍文殊院】

平成25年12月23日

国宝

【本堂(礼堂)】

平成23年11月23日

長谷寺

【大黒天】

平成25年03月03日

【長谷寺・大悲閣】

平成26年11月05日

35.長谷寺

長谷寺は、奈良県桜井市初瀬731-1にある真言宗豊山派の総本山寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

長谷寺は、登廊(のぼりろう)と呼ばれる仁王門から本堂へと続く、屋根付きの長い階段が見事ですが、参拝者が多くて撮影チャンスは少ないです。

西国三十三所観音霊場8番札所

【長谷寺】

平成23年11月23日

真言宗十八本山16番札所

【長谷寺】

平成25年03月03日

大和七福八宝

【大黒天】

平成25年03月03日

神仏霊場35番札所

【長谷寺】

平成26年11月05日

国宝

【室生寺・五重塔】

平成25年01月03日

平成25年08月29日

平成26年10月22日

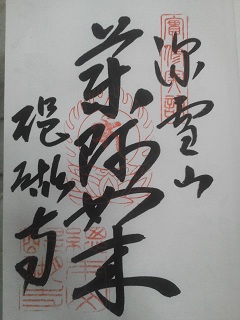

36.室生寺

室生寺は、奈良県宇陀市室生78にある真言宗室生寺派の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

室生寺は、寺伝によれば、宝亀年間(西暦770年代)に、賢璟(けんきょう)や修円(しゅうえん)によって開かれたと伝えられています。女人禁制だった高野山に対し、女性の参拝が許されていたことから女人高野(にょにんこうや)とも呼ばれています。

西国四十九薬師霊場8番札所

【室生寺】

平成25年08月29日

神仏霊場36番札所

【室生寺】

平成26年10月22日

仏塔古寺十八尊霊場18番札所

【室生寺・五重塔】

平成26年10月22日

37.談山神社

談山神社は、奈良県桜井市多武峰319にある神社です。主祭神は藤原鎌足公(談山大明神・談山権現)。

談山神社は、多武峰(とうのみね)に鎮座する神社で、中臣鎌足(なかとみ の かまたり/藤原鎌足)と中大兄皇子(なかのおおえのおうじ/後の天智天皇)が、大化の改新の談合を行った場所として知られています。

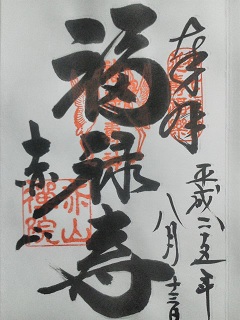

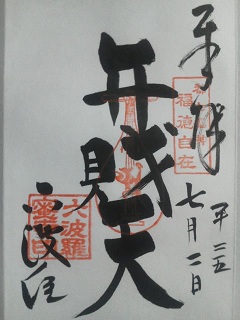

平成25年04月28日

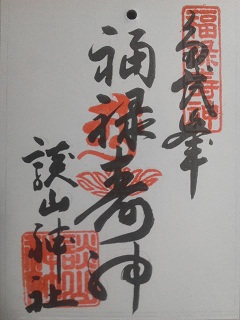

大和七福八宝

【福禄寿神】

平成25年04月28日

神仏霊場37番札所

【談山神社】

平成26年10月08日

先人を祭る神社

【談山神社】

平成26年10月08日

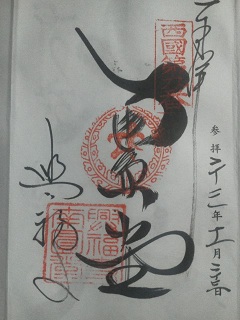

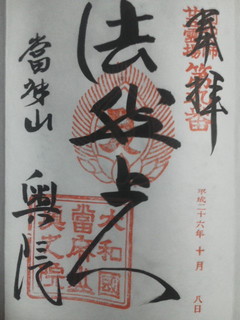

38.南法華寺

南法華寺は、奈良県高市郡高取町壺阪3にある真言宗系の単立寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

南法華寺は、古くから「目の観音様」として眼病祈願で知られています。通称、壺阪寺(つぼさかでら)です。

【南法華寺】

石像仏群

平成23年11月23日

西国三十三所観音霊場6番札所

【南法華寺】

平成23年11月23日

神仏霊場38番札所

【南法華寺】

平成25年12月23日

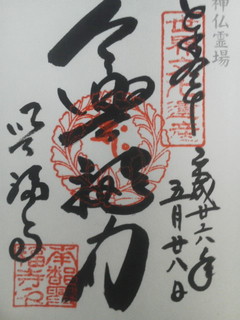

39.金峯山寺

金峯山寺は、奈良県吉野郡吉野町吉野山にある金峰山修験本宗の総本山寺院です。本尊は蔵王権現(釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の三尊)。

金峯山寺の本尊は大迫力ではありますが、撮影禁止です。確認すると掲示されているポスターの写真なら撮影してOKでした。

紀伊山地の霊場と参詣道

【金峯山寺】

平成25年04月28日

蔵王権現

ポスターの写真です

令和06年06月02日

神仏霊場39番札所

【金峯山寺】

平成25年12月23日

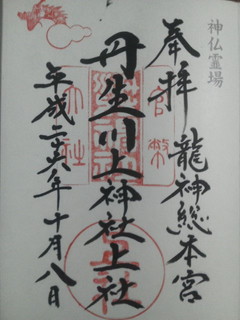

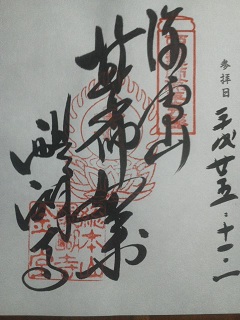

40.丹生川上神社上社

丹生川上神社上社は、奈良県吉野郡川上村大字迫167にある神社です。主祭神は高龍大神(たかおかみのおおかみ/水の神)。

明治時代になるまでは高龍神社という小規模な祠でしたが、当時の下社の宮司の指摘で丹生川上神社の地と比定され「上社」となりました。

【丹生川上神社上社】

拝殿

平成24年03月23日

二十二社

【丹生川上神社上社】

平成24年03月23日

【丹生川上神社上社】

拝殿

平成26年10月08日

神仏霊場40番札所

【丹生川上神社上社】

平成26年10月08日

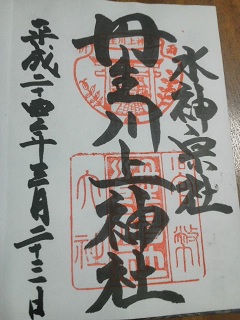

41.丹生川上神社中社

丹生川上神社中社は、奈良県吉野郡東吉野村大字小968にある神社です。主祭神は罔象女神(みつはのめのかみ/水の神様)

大正時代に丹生川上神社の地と比定されましたが、既に「上社」「下社」があったため、「中社」となりました。3社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」とされました。

【丹生川上神社中社】

鳥居

平成24年03月23日

【丹生川上神社中社】

拝殿

平成24年03月23日

二十二社

【丹生川上神社中社】

平成24年03月23日

神仏霊場41番札所

【丹生川上神社中社】

平成26年10月08日

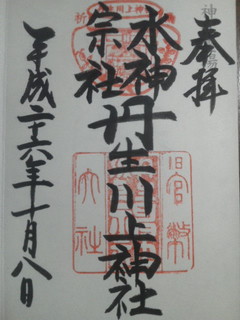

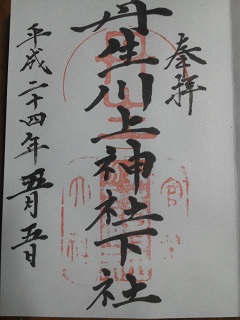

追加153.丹生川上神社下社

丹生川上神社下社は、奈良県吉野郡下市町長谷1-1にある神社です。主祭神は闇龍神(くらおかみのかみ/水の神)。

江戸時代に丹生川上神社の地と比定されましたが、明治時代に今の上社が真の丹生川上神社の地と比定され明治29年(西暦1896年)に「上社」「下社」となり2社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」となりました。平成30年(西暦2018年)09月08日に神仏霊場に追加されました。

神仏霊場追加札所153

【丹生川上神社下社】

平成24年05月05日

【丹生川上神社下社】

拝殿

平成24年05月05日

【丹生川上神社下社】

牛岩

平成24年05月05日

二十二社

【丹生川上神社下社】

平成24年05月05日

追加154.元興寺

元興寺は、奈良県奈良市中院町11にある真言律宗の寺院です。本尊は智光曼荼羅。

元興寺は、奈良時代には南都七大寺の一つに数えられ隆盛しましたが、平安時代以降、衰退と分裂をしていきました。平成30年(西暦2018年)09月08日に神仏霊場に追加されました。

古都奈良の文化財

【元興寺】

平成24年07月08日

南都七大寺

【元興寺】

平成24年07月08日

神仏霊場154番札所

【元興寺】

平成24年07月08日

西国四十九薬師霊場5番札所

【元興寺】

平成26年05月28日

豊楽の道・大阪

豊楽の道・大阪

【住吉大社・拝殿】

令和05年12月15日

日本百名橋

【住吉の反橋】

令和05年12月15日

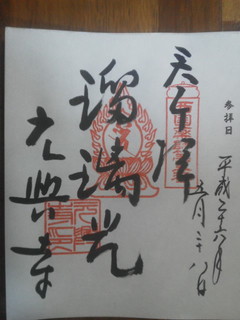

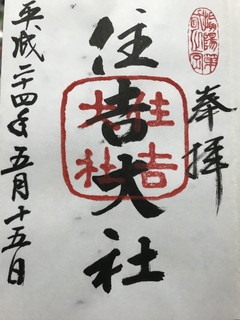

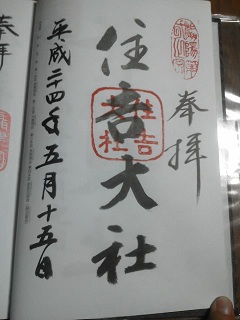

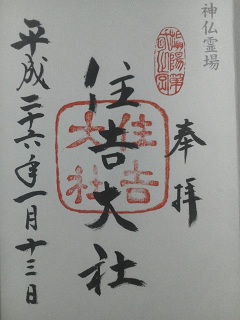

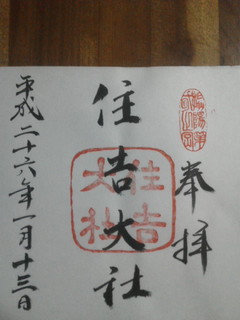

42.住吉大社

住吉大社は、大阪市住吉区住吉2-9-89にある神社です。主祭神は住吉大神(すみよしのおおかみ/底筒男命[そこつつのおのみこと]・中筒男命[なかつつのおのみこと]・表筒男命[うわつつのおのみこと]の3柱)。

全国にある住吉神社の総本宮です。海上交通の神として瀬戸内海や日本海の沿岸地域に広がりました。

二十二社

【住吉大社】

平成24年05月15日

摂津国一宮

【住吉大社】

平成24年05月15日

神仏霊場42番札所

【住吉大社】

平成26年01月13日

なにわ七幸

【住吉大社】

平成26年01月13日

新西国三十三観音霊場1番札所

【四天王寺・金堂】

平成24年05月15日

西国三十三所観音霊場御礼参り

【四天王寺・金堂】

平成25年03月24日

おおさか十三佛霊場4番札所

【四天王寺・万灯院】

平成25年03月24日

西国四十九薬師霊場16番札所

【四天王寺・六時礼讃堂】

平成26年06月13日

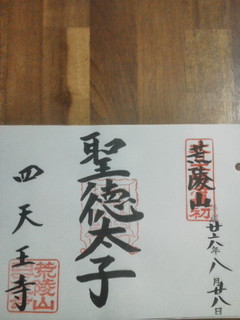

43.四天王寺・金堂

四天王寺は、大阪市天王寺区四天王寺1-11-18にある和宗の総本山寺院です。本尊は救世観世音菩薩。

四天王寺は、聖徳太子が建立したと伝えられる、日本最古の官寺として知られています。南から北へ向かって「中門」「五重塔」「金堂」「講堂」が一直線に並び、回廊が取り囲むという、飛鳥時代の建築様式を忠実に再現した四天王寺式伽藍配置(がらんはいち)です。

近畿三十六不動尊霊場1番札所

【四天王寺・亀井堂】

平成26年06月13日

法然上人二十五霊場6番札所

【四天王寺・阿弥陀堂】

平成26年06月13日

神仏霊場43番札所

【四天王寺・金堂】

平成26年08月28日

なにわ七幸

【四天王寺・太子殿】

平成26年08月28日

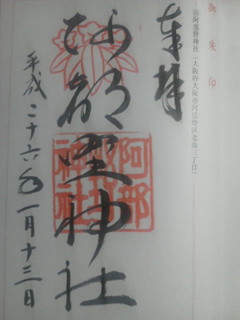

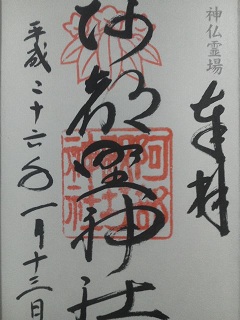

44.阿部野神社

阿部野神社は、大阪市阿倍野区北畠3-7-20にある神社です。主祭神は北畠親房(きたばたけ ちかふさ)公、北畠顕家(あきのぶ/親房の長男)公。

阿部野神社は、明治15年(西暦1882年)に創建された新しい神社です。

【阿部野神社】

鳥居

平成26年01月13日

建武中興十五社

【阿部野神社】

平成26年01月13日

神仏霊場44番札所

【阿部野神社】

平成26年01月13日

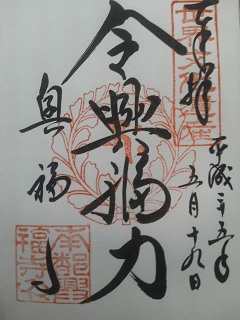

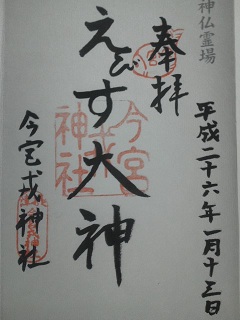

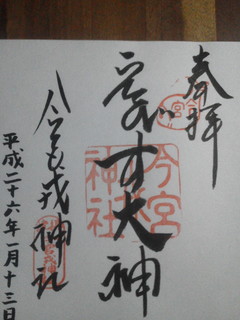

45.今宮戎神社

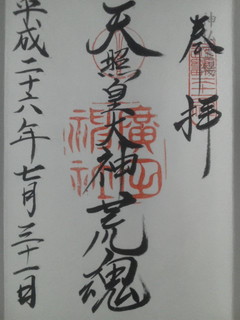

今宮戎神社は、大阪市浪速区恵美須西1丁目6-10にある神社です。主祭神は天照皇大神、事代主命、素盞鳴命、月読尊、稚日女尊。

今宮戎神社は、大阪の「えべっさん」として親しまれ、商売繁盛の神様として知られる神社です。特に毎年01月09~11日にかけて行われる「十日戎」は賑わいます。

平成26年01月13日

神仏霊場45番札所

【今宮戎神社】

平成26年01月13日

なにわ七幸

【今宮戎神社】

平成26年01月13日

平成25年03月24日

平成26年01月13日

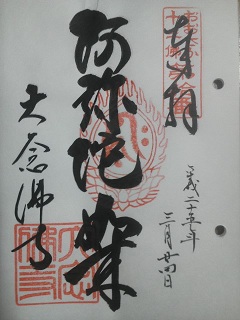

46.大念仏寺

大念仏寺は、大阪市平野区平野上町1-7にある融通念仏宗の総本山寺院です。本尊は十一尊天得如来(阿弥陀如来と十菩薩の絵像)。

大念仏寺は、平安時代末期に良忍(りょうにん)上人によって開かれた、日本最古の念仏道場です。「一人の念仏が万人の念仏に融通し、万人の念仏が一人に融通する」という教えです。

おおさか十三佛霊場10番札所

【大念仏寺】

平成25年03月24日

神仏霊場46番札所

【大念仏寺】

平成26年01月13日

なにわ七幸

【大念仏寺】

平成26年01月13日

平成25年03月24日

平成26年01月13日

平成26年01月13日

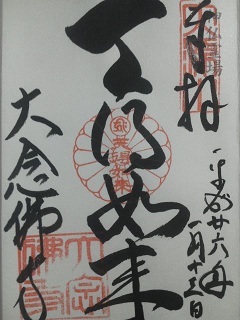

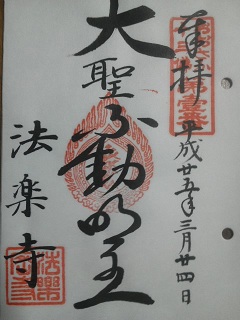

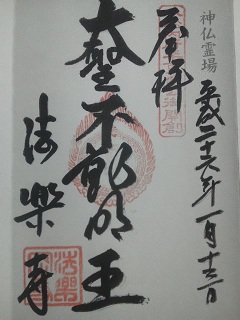

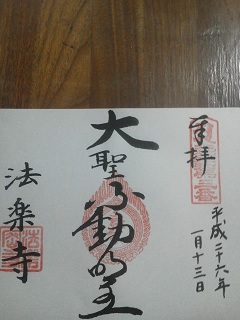

47.法楽寺

法楽寺は、大阪市東住吉区山坂1-18-30にある真言宗泉涌寺派の寺院です。本尊は不動明王。

法楽寺は、治承02年(西暦1178年)に平清盛の嫡男である平重盛(たいら の しげもり)が、保元・平治の乱で亡くなった敵味方双方の霊を弔うため、怨親平等の精神で創建したと伝えられています。

おおさか十三佛霊場1番札所

【法楽寺】

平成25年03月24日

神仏霊場47番札所

【法楽寺】

平成26年01月13日

近畿三十六不動尊3番札所

【法楽寺】

平成26年01月13日

平成26年01月13日

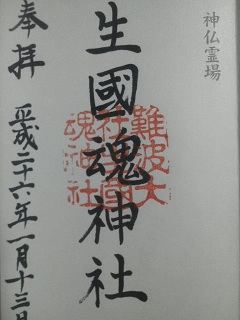

48.生國魂神社

生國魂神社は、大阪市天王寺区生玉町13-9にある神社です。主祭神は生島大神(いくしまおおかかみ)、足島大神(たるしまおおかみ)。

生國魂神社は、大阪最古の神社とされ、古くは難波大社(なにわのおおやしろ)とも呼ばれていたそう。豊臣秀吉が大坂城を築城するにあたって、現在の場所に遷座しました。

神仏霊場48番札所

【生國魂神社】

平成26年01月13日

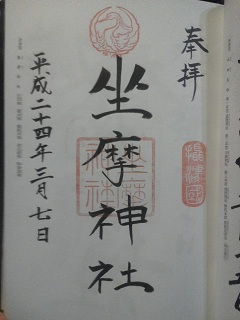

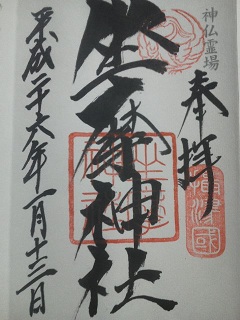

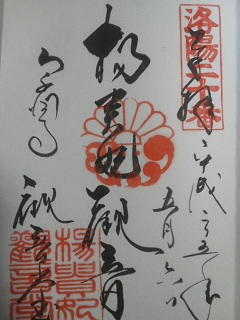

49.坐摩神社

坐摩神社は、大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3にある神社です。主祭神は坐摩巫祭神(いかすりのみかんなぎのまつるかみ)。

坐摩巫祭神は、生井神(いくゐのかみ)、福井神(さくゐのかみ)、綱長井神(つながゐのかみ)、波比岐神(はひきのかみ)、阿須波神(あすはのかみ)の五柱の総称です。

【坐摩神社・鳥居】

平成24年03月07日

摂津国一宮

【坐摩神社】

平成24年03月07日

神仏霊場49番札所

【坐摩神社】

平成26年01月13日

【坐摩神社・拝殿】

平成24年03月07日

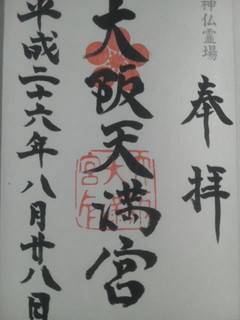

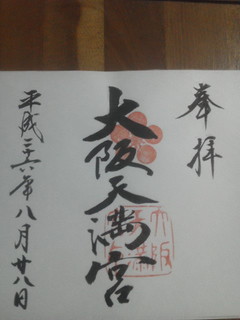

50.大阪天満宮

大阪天満宮は、大阪市北区天神橋二丁目1-8にある神社です。主祭神は菅原道真公。

大阪天満宮は、菅原道真が太宰府へ左遷される道中に、この地に立ち寄って休憩したという伝承があります。菅原道真の死後、彼を慕う人々がその場所に祠を建てて祀ったのが始まりとされています。

神仏霊場50番札所

【大阪天満宮】

平成26年08月28日

近畿三大天神

【大阪天満宮】

平成26年08月28日

なにわ七幸

【大阪天満宮】

平成26年08月28日

【太融寺・本堂】

平成24年12月11日

新西国三十三観音霊場2番札所

【太融寺】

平成24年12月11日

おおさか十三佛霊場8番札所

【太融寺】

平成25年03月24日

ぼけ封じ観音

平成26年06月13日

51.太融寺

太融寺は、大阪市北区太融寺町3-7にある高野山真言宗の準別格本山寺院です。本尊は千手千眼観世音菩薩。

太融寺は、寺伝によると、弘仁12年(西暦821年)に弘法大師・空海が創建し、翌年、嵯峨天皇(第52代陛下)が行幸して自らの念持仏である千手観音像を下賜し、その千手観音像を本尊としたと伝わります。

近畿三十六不動尊霊場6番札所

【太融寺】

平成26年06月13日

近畿十楽観音霊場7番札所

【太融寺】

平成26年06月13日

神仏霊場51番札所

【太融寺】

平成26年08月28日

なにわ七幸

【太融寺】

平成26年08月28日

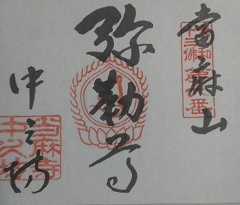

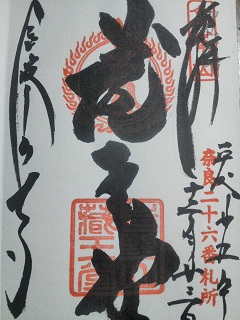

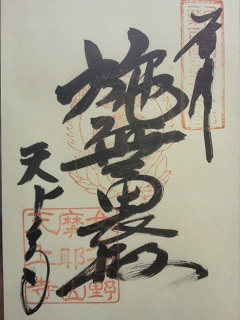

52.施福寺

施福寺は、大阪府和泉市槙尾山町136にある天台宗の寺院です。本尊は弥勒菩薩(札所本尊は十一面千手観世音菩薩)。

施福寺は、古くは槇尾山寺と呼ばれた山岳寺院で、葛城修験系の寺院として創建されたものと伝わります。西国三十三所観音霊場の中で一番徒歩が必要な寺院です。

【施福寺】

本堂

平成23年11月13日

西国三十三所観音霊場4番札所

【施福寺】

平成23年11月13日

【施福寺】

本堂

平成26年08月28日

神仏霊場52番札所

【施福寺】

平成26年08月28日

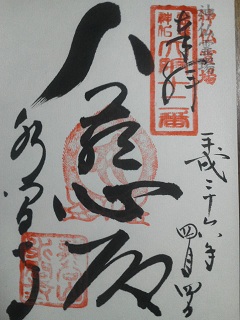

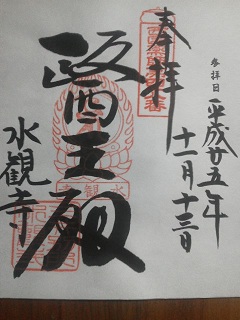

53.水間寺

水間寺は、大阪府貝塚市水間638にある天台宗の別格本山寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

水間寺は、寺伝によると、天平16年(西暦744年)に聖武天皇の勅願により、行基が開基したと伝えられています。通称・水間観音です。

新西国三十三観音霊場4番札所

【水間寺】

平成24年07月01日

恋人の聖地

【水間寺愛染堂】

令和07年04月16日

神仏霊場53番札所

【水間寺】

平成26年04月04日

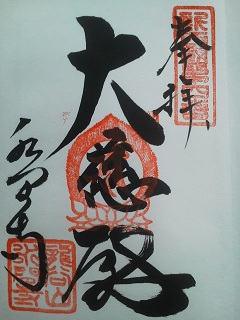

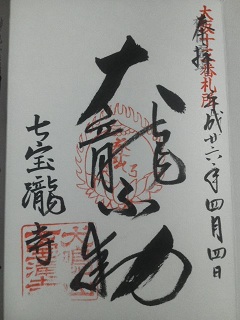

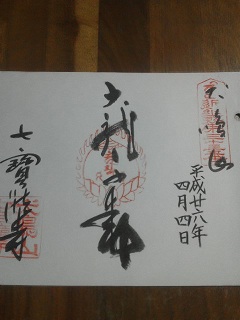

54.七宝瀧寺

七宝瀧寺は、大阪府泉佐野市大木8にある真言宗犬鳴派の大本山寺院です。本尊は倶利伽羅(くりから)不動明王。

七宝瀧寺は、寺伝によると、斉明天皇07年(西暦661年)に修験道の開祖である役小角(えんのおづぬ)によって開かれたと伝えられています。

平成26年04月04日

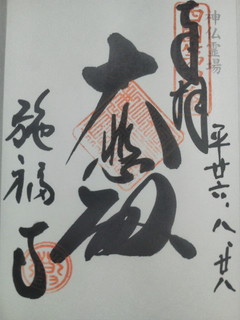

神仏霊場54番札所

【七宝瀧寺】

平成26年04月04日

近畿三十六不動尊霊場33番札所

【七宝瀧寺】

平成26年04月04日

平成26年04月04日

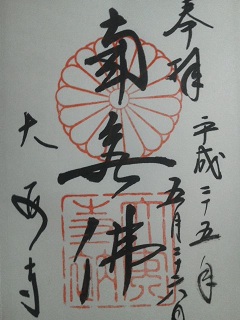

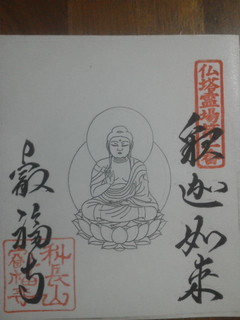

55.金剛寺

金剛寺は、大阪府河内長野市天野町996にある真言宗御室派の大本山寺院です。本尊は大日如来。

金剛寺は、高野山が女人禁制であったのに対し、女性の参拝を受け入れていたことから「女人高野」と呼ばれています。

平成24年08月17日

新西国三十三観音霊場7番札所

【金剛寺】

平成24年08月17日

平成26年04月04日

神仏霊場55番札所

【金剛寺】

平成26年04月04日

平成24年08月17日

国の重要文化財

【観心寺・建掛塔】

平成25年03月30日

平成26年08月28日

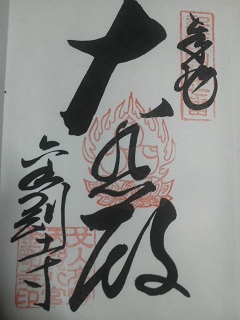

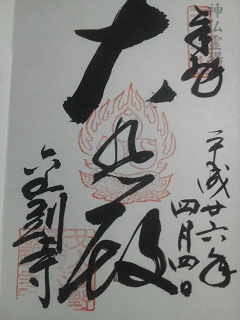

56.観心寺

観心寺は、大阪府河内長野市寺元475にある高野山真言宗の寺院です。本尊は如意輪観世音菩薩。

観心寺は、寺伝によると、大宝元年(西暦701年)に修験道の開祖である役小角(役行者)によって開かれたとされています。

新西国三十三観音霊場客番札所

【観心寺】

平成24年08月17日

神仏霊場56番札所

【観心寺】

平成26年08月28日

仏塔古寺十八尊霊場13番札所

【観心寺・建掛塔】

平成26年08月28日

平成24年08月17日

平成26年08月28日

平成24年08月17日

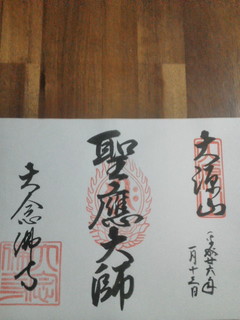

57.叡福寺

叡福寺は、大阪府南河内郡太子町太子2146にある真言宗系の単立寺院です。本尊は聖如意輪観世音菩薩。

叡福寺は、聖徳太子の墓所とされる叡福寺北古墳=磯長墓(しながのはか)があることで知られています。

新西国三十三観音霊場客番札所

【叡福寺】

平成24年08月17日

神仏霊場57番札所

【叡福寺】

平成26年08月28日

仏塔古寺十八尊霊場2番札所

【叡福寺・多宝塔】

平成26年08月28日

天満宮めぐり

【道明寺天満宮】

平成26年01月13日

17.道明寺天満宮

道明寺天満宮は、大阪府藤井寺市道明寺1-16-40にある神社です。主祭神は菅原道真、天穂日命、覚寿尼。

道明寺天満宮の宝物館には、菅原道真公の愛用品と伝えられる硯や鏡など、貴重な文化財が多数所蔵されており、そのうち6点が国宝に指定されています。

神仏霊場58番札所

【道明寺天満宮】

平成26年01月13日

59.葛井寺

葛井寺は、大阪府藤井寺市藤井寺一丁目16-21にある真言宗御室派の寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

葛井寺の本尊は、日本最古の千手観音像とされており国宝【乾漆千手観音坐像】指定を受けています。

西国三十三所観音霊場5番札所

【葛井寺】

平成23年11月13日

【葛井寺・本堂】

平成25年03月24日

【葛井寺・南大門】

平成26年01月13日

神仏霊場59番札所

【葛井寺】

平成26年01月13日

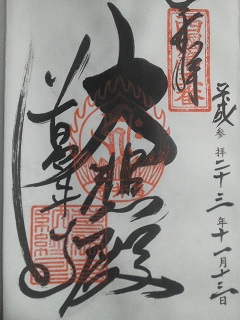

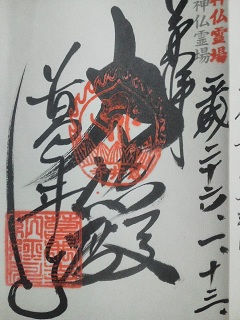

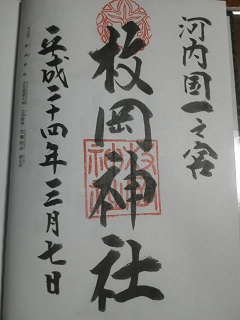

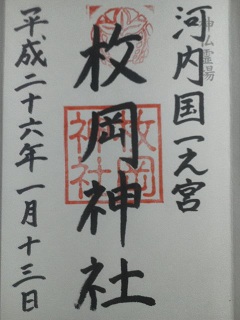

60.枚岡神社

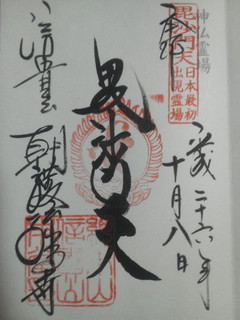

枚岡神社は、大阪府東大阪市出雲井町7-16にある神社です。主祭神は天児屋根命(あめのこやねのみこと)。

枚岡梅林で有名でしたが、平成27年(西暦2015年)に発生したウメ輪紋ウイルスの影響によりすべての梅を伐採されました。現在は、新たに紅白200本の梅が植栽されています。

河内国一宮

【枚岡神社】

平成24年03月07日

神仏霊場60番札所

【枚岡神社】

平成26年01月13日

かおり風景100選

【枚岡神社の社叢】

令和07年02月23日

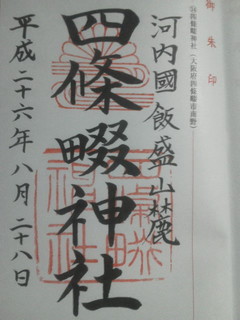

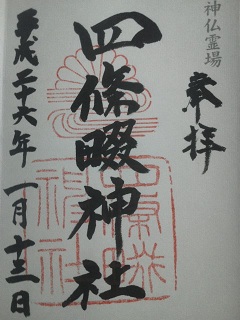

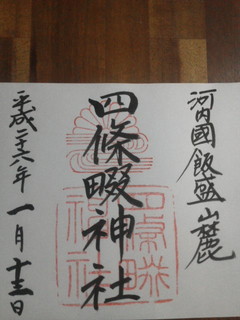

61.四條畷神社

四條畷神社は、大阪府四條畷市南野2丁目18-1にある神社です。主祭神は楠木正行(くすのき まさつら/正成の長男)公。

四條畷神社は、明治天皇の勅命により、楠木正行の忠義を顕彰するため、明治23年(西暦1890年)に創建された新しい神社です。

【四條畷神社】

鳥居と拝殿

平成26年08月28日

建武中興十五社

【四條畷神社】

平成26年08月28日

神仏霊場61番札所

【四條畷神社】

平成26年01月13日

なにわ七幸

【四條畷神社】

平成26年01月13日

62.水無瀬神宮

水無瀬神宮は、大阪府三島郡島本町広瀬3丁目10-24にある神社です。主祭神は後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇。

後鳥羽上皇は、風光明媚な水無瀬の地をこよなく愛し、ここに離宮「水無瀬殿」を造営しました。仁治元年(西暦1240年)、離宮跡に上皇を祀る御影堂が建立されたのが始まりとされています。

【水無瀬神宮・拝殿】

平成26年01月29日

昭和の名水百選

【離宮の水】

令和元年06月17日

神仏霊場62番札所

【水無瀬神宮】

平成26年01月29日

63.總持寺

総持寺は、大阪府茨木市総持寺1-6-1にある高野山真言宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

総持寺には、「亀の恩返し」伝説があり、境内には伝説にちなんだ池があり、多くの亀がのんびりと泳ぐ姿を見ることができます。

【總持寺・本堂】

平成26年01月29日

西国三十三所観音霊場22番札所

【總持寺】

平成23年12月10日

近畿十楽観音霊場6番札所

【總持寺】

平成25年06月09日

神仏霊場63番札所

【總持寺】

平成26年01月29日

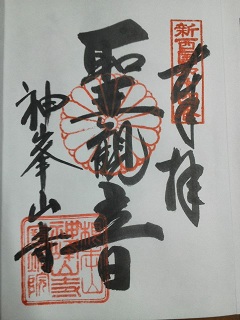

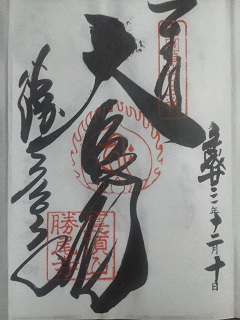

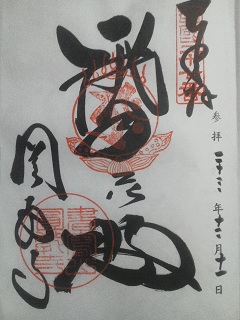

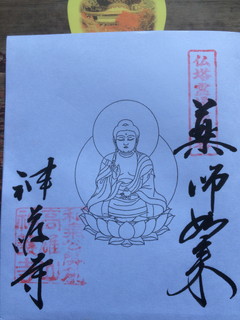

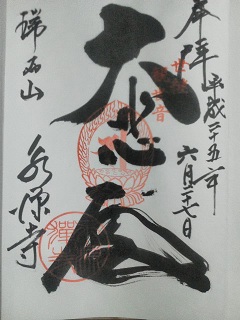

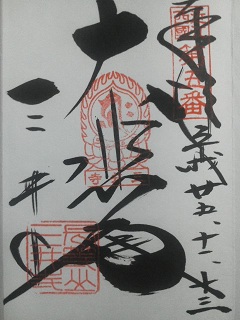

64.神峯山寺

神峯山寺は、大阪府高槻市原3360に位置する天台宗の寺院です。本尊は毘沙門天。

神峯山寺は、日本で最初に毘沙門天が安置された霊場として知られており、3体の毘沙門天(毘沙門天、兜跋毘沙門天、双身毘沙門天)が本尊として祀られています。

平成24年06月24日

新西国三十三観音霊場14番札所

【神峯山寺】

平成24年06月24日

平成26年06月12日

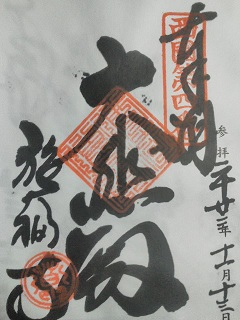

神仏霊場64番札所

【神峯山寺】

平成26年06月12日

【勝尾寺・本堂】

平成26年07月31日

【勝尾寺・二階堂】

平成26年07月31日

【勝尾寺】

勝ちダルマの寺

平成23年12月10日

【勝尾寺】

勝ちダルマの寺

平成23年12月10日

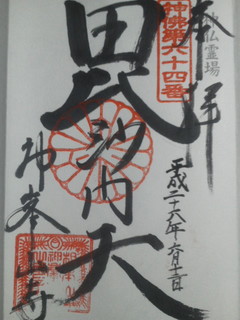

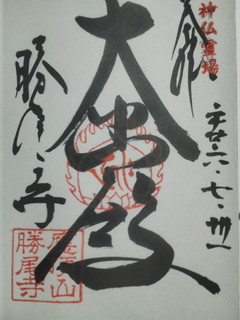

65.勝尾寺

勝尾寺は、大阪府箕面市粟生間谷2914-1にある高野山真言宗の寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

勝尾寺は「勝運の寺」として知られています。願い事が成就したダルマを境内のいたるところに奉納するという習慣が独特の風景を造っています。

【勝尾寺】

勝ちダルマの寺

平成23年12月10日

西国三十三所観音霊場23番札所

【勝尾寺】

平成23年12月10日

神仏霊場65番札所

【勝尾寺】

平成26年07月31日

法然上人二十五霊場5番札所

【勝尾寺・二階堂】

平成26年07月31日

豊饒の道・兵庫

豊饒の道・兵庫

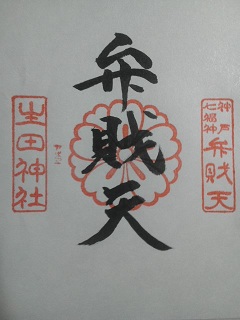

66.生田神社

生田神社は、神戸市中央区下山手通一丁目2-1にある神社です。主祭神は稚日女尊(わかひるめのみこと)。

生田神社は、現在の神戸市中央区の一帯が社領であり、これが「神戸」という地名の語源となったと言われています。

平成25年03月31日

神戸七福神

【弁財天】

平成25年03月31日

平成26年07月31日

神仏霊場66番札所

【生田神社】

平成26年07月31日

平成26年07月31日

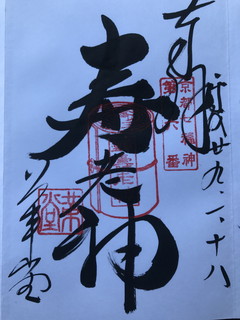

67.西宮神社

西宮神社は、兵庫県西宮市社家町1-17にある神社です。主祭神は西宮大神(蛭子命/ひるこのみこと)。

西宮神社は、全国に約3,500社あるえびす神社の総本社です。地元では「西宮のえべっさん」と呼ばれ親しまれています。

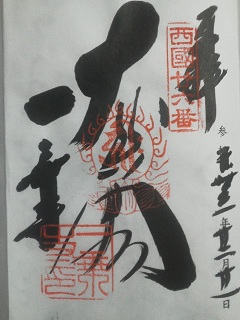

神仏霊場67番札所

【西宮神社】

平成26年07月31日

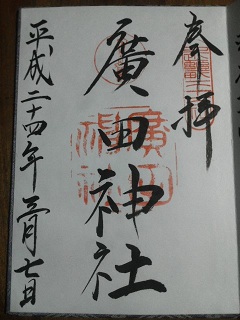

68.廣田神社

廣田神社は、兵庫県西宮市大社町7-7にある神社です。主祭神は天照大神荒魂(あまてらすおおみかみのあらたま)。

廣田神社は、日本書紀に創建が記載されている神社で、えべっさんで有名な西宮神社は元は廣田神社の摂社とされています。

【廣田神社】

注連柱

平成24年03月07日

二十二社

【廣田神社】

平成24年03月07日

【廣田神社】

注連柱(しめばしら)

平成26年07月31日

神仏霊場68番札所

【廣田神社】

平成26年07月31日

平成25年02月02日

平成25年03月31日

平成25年03月31日

平成26年10月01日

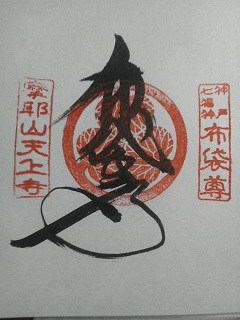

69.とう利天上寺

とう利天上寺は、神戸市灘区摩耶山町2-12にある高野山真言宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩と仏母摩耶夫人尊。

とう利天上寺は、釈迦の生母である摩耶夫人を本尊とする日本で唯一の寺として知られています。通称・天上寺です。

新西国三十三観音霊場22番札所

【とう利天上寺】

平成25年02月02日

神戸七福神

【布袋尊】

平成25年03月31日

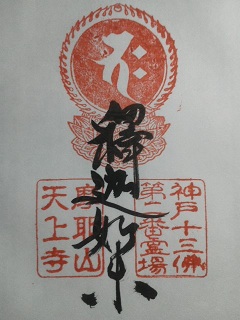

神戸十三佛霊場2番札所

【とう利天上寺】

平成25年03月31日

神仏霊場69番札所

【とう利天上寺】

平成26年10月01日

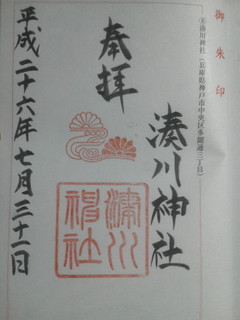

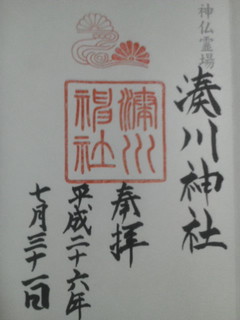

70.湊川神社

湊川神社は、神戸市中央区多聞通三丁目1-1にある神社です。主祭神は楠木正成(くすのき まさしげ)公。

湊川神社は、明治05年(西暦1872年)に創建された新しい神社です。

【湊川神社】

拝殿

平成26年07月31日

建武中興十五社

【湊川神社】

平成26年07月31日

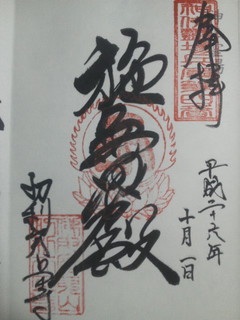

神仏霊場70番札所

【湊川神社】

平成26年07月31日

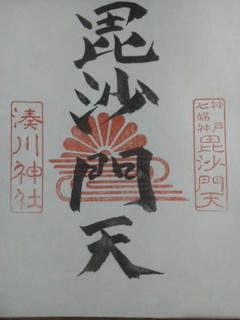

神戸七福神

【毘沙門天】

平成26年07月31日

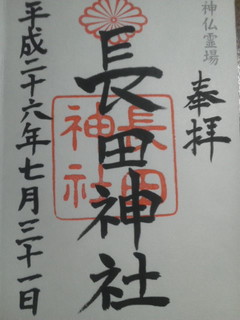

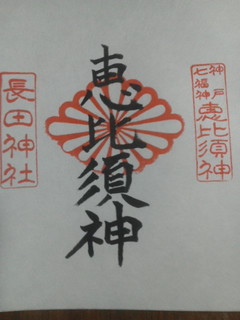

71.長田神社

長田神社は、神戸市長田区長田町3-1-1にある神社です。主祭神は事代主神(ことしろぬしのかみ)。

長田神社は、日本書紀にも記述がある古社で、神功皇后が三韓征伐の後、朝鮮半島からの帰路、武庫の港で「我を長田の国に祀れ」という神託を受け、創建されたと伝えられています。

平成26年07月31日

神仏霊場71番札所

【長田神社】

平成26年07月31日

神戸七福神

【恵比須】

平成26年07月31日

【須磨寺・仁王門】

平成25年02月02日

【須磨寺・本堂】

平成26年07月31日

【福禄寿】

平成26年07月31日

神戸十三佛霊場11番札所

【須磨寺】

平成26年07月31日

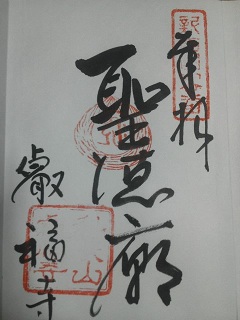

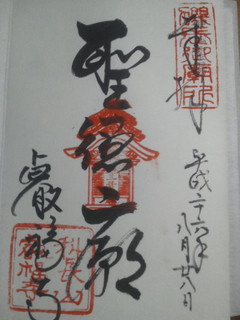

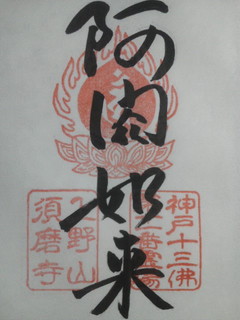

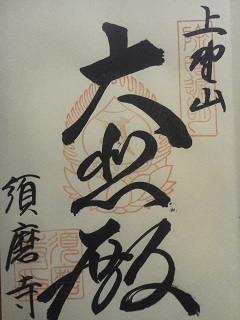

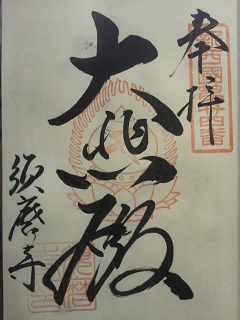

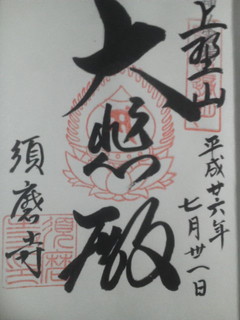

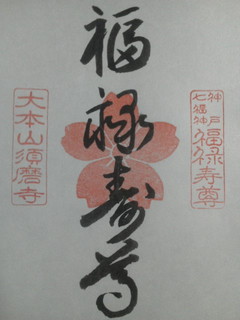

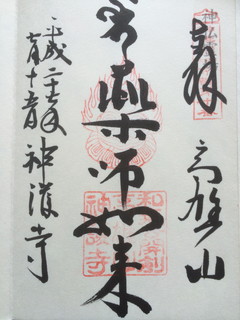

72.須磨寺

須磨寺は、神戸市須磨区須磨寺町4-6-8にある真言宗須磨寺派の大本山寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

須磨寺は、実は通称で正式名称は福祥寺です。が、誰もが須磨寺が正式名称だと思っている寺院です。一ノ谷の戦いの舞台としても知られています。

真言宗十八本山2番札所

【須磨寺】

平成25年02月02日

新西国三十三観音霊場24番札所

【須磨寺】

平成25年02月02日

神仏霊場72番札所

【須磨寺】

平成26年07月31日

神戸七福神

【福禄寿】

平成26年07月31日

平成26年07月31日

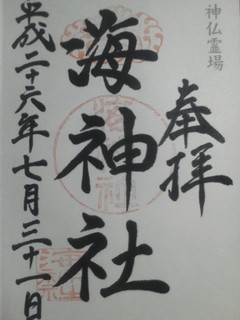

73.海神社

海神社は、神戸市垂水区宮本町5-1にある神社です。主祭神は上津綿津見神(うわつわたつみのかみ)、中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)、底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)。

海神社は、社伝によると神功皇后が三韓征伐からの帰路、この地で潮の満ち引きを司る海神を祀ったことが始まりと伝えられています。「わたつみじんじゃ」が正式名称ですが、地元民は「かいじんじゃ」と呼んでる人も多いそう。

神仏霊場73番札所

【海神社】

平成26年07月31日

平成26年01月14日

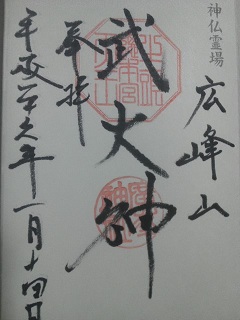

74.廣峯神社

廣峯神社は、兵庫県姫路市広嶺山52にある神社です。主祭神は素戔嗚尊、五十猛命。

廣峯神社は、戦国時代の武将、黒田官兵衛がこの地で生まれたという伝承・説があり、境内には「黒田家ゆかりの地」を示す石碑などがあります。

神仏霊場74番札所

【廣峯神社】

平成26年01月14日

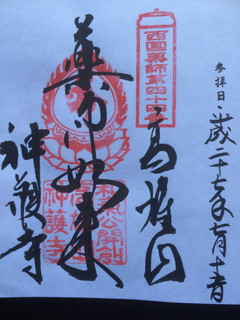

75.圓教寺

圓教寺は、兵庫県姫路市書写2968にある天台宗の別格本山寺院です。本尊は如意輪観世音菩薩。

圓教寺は、かつて「西の比叡山」とも称された古刹です。書写山ロープウェイやマイクロバスが運行しています。

【圓教寺】

石標

平成23年12月11日

西国三十三所観音霊場27番札所

【圓教寺】

平成23年12月11日

【圓教寺】

摩尼殿(まにでん)

平成27年10月14日

神仏霊場75番札所

【圓教寺】

平成27年10月14日

76.大石神社

大石神社は、兵庫県赤穂市上仮屋旧城内にある神社です。主祭神は大石内蔵助(おおいしくらのすけ)良雄以下四十七士命と中折の烈士萱野三平命。

大石神社は、赤穂城跡に位置しており、武士の鑑を祀る神社です。毎年12月14日には、赤穂義士祭が盛大に行われ、多くの参拝者で賑わいます。

先人を祭る神社

【大石神社】

平成26年01月14日

日本100名城

【赤穂城】

平成30年08月18日

神仏霊場76番札所

【大石神社】

平成26年01月14日

77.一乗寺

一乗寺は、兵庫県加西市坂本町821-17にある天台宗の寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

一乗寺には、承安元年(西暦1171年)に建立の三重塔があります。建立年が明確に判明している三重塔としては、日本で最古のもので国宝です。

国宝

【三重塔】

平成23年12月11日

西国三十三所観音霊場26番札所

【一乗寺】

平成23年12月11日

国宝

【三重塔】

平成27年10月14日

神仏霊場77番札所

【一乗寺】

平成27年10月14日

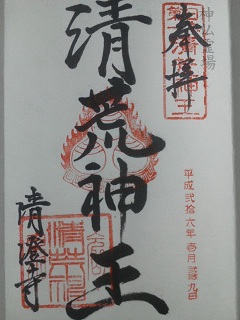

78.清水寺

(播州)清水寺は、兵庫県加東市平木1194にある天台宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

清水寺は、御嶽山(みたけさん)の山頂付近にあり、京都市にある清水寺と区別するために「播州清水寺」と呼ばれています。

【清水寺】

仁王門

平成25年10月03日

西国三十三所観音霊場25番札所

【清水寺】

平成23年12月11日

【清水寺】

仁王門

平成27年01月05日

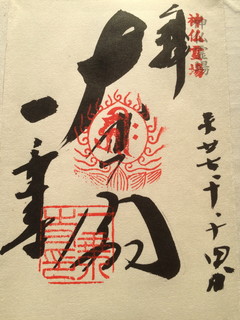

神仏霊場78番札所

【清水寺】

平成27年01月05日

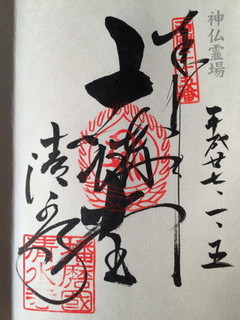

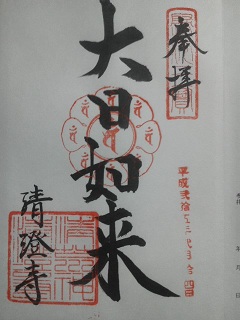

79.清澄寺

清澄寺は、兵庫県宝塚市米谷字清シ1にある真言三宝宗の大本山寺院です。本尊は大日如来。

清澄寺は、通称・荒神(こうじん)さんとして親しまれ、古くから火防の神様、かまどの神様として厚い信仰を集めてきました。

【清澄寺・本堂】

平成25年02月14日

真言宗十八本山3番札所

【清澄寺】

平成25年02月14日

【清澄寺・本堂】

平成26年01月29日

神仏霊場79番札所

【清澄寺】

平成26年01月29日

平成23年12月11日

【中山寺・山門】

平成25年02月14日

平成26年01月29日

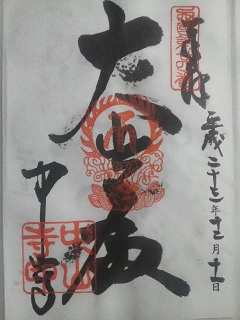

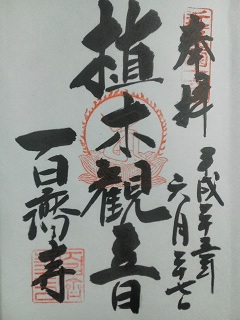

80.中山寺

中山寺は、兵庫県宝塚市中山寺2-11-1にある真言宗中山寺派の大本山寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

中山寺は、聖徳太子が創建したと伝わる古刹で、日本で最初の観音霊場と伝えられています。現在の本堂は、慶長08年(西暦1603年)に豊臣秀頼によって再建されたものです。

西国三十三所観音霊場24番札所

【中山寺】

平成23年12月11日

真言宗十八本山4番札所

【中山寺】

平成25年02月14日

神仏霊場80番札所

【中山寺】

平成26年01月29日

近畿三十六不動尊霊場21番札所

【中山寺】

平成26年01月29日

楽土の道・京都

楽土の道・京都

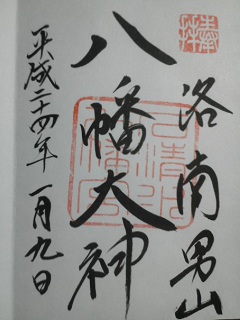

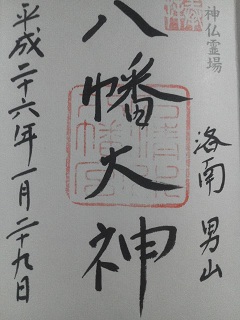

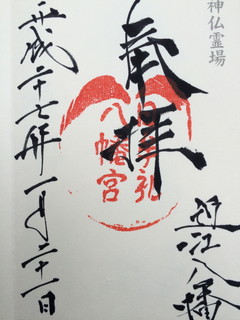

81.石清水八幡宮

石清水八幡宮は、京都府八幡市八幡高坊30にある神社です。主祭神は八幡大神(はちまんおおかみ/第15代応神天皇と同一とされています)。

京都の鬼門(北東)にある延暦寺と対峙して京都の裏鬼門(南西)を守護する神社です。平成24年(西暦2012年)に国の史跡【石清水八幡宮境内】に指定されました。

国宝

【上院社殿】

平成24年01月09日

二十二社

【石清水八幡宮】

平成24年01月09日

八幡宮めぐり

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

神仏霊場81番札所

【石清水八幡宮】

平成26年01月29日

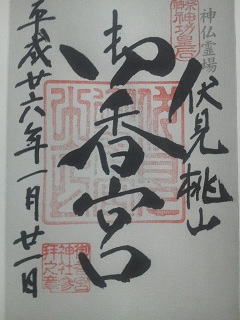

82.御香宮神社

御香宮神社は、京都市伏見区御香宮門前町にある神社です。主祭神は神功皇后。

御香宮神社は、社伝によると、平安時代、境内から香りの良い水が湧き出し、その水を飲むと病気が治るという奇跡が起こりました。清和天皇(第56代陛下)がこの奇瑞を聞き「御香宮」の名を賜ったと伝えられています。

平成26年01月21日

昭和の名水百選

【伏見の御香水】

令和元年05月13日

神仏霊場82番札所

【御香宮神社】

平成26年01月21日

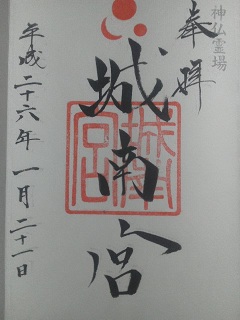

83.城南宮

城南宮は、京都市伏見区中島鳥羽離宮町7にある神社です。主祭神は息長帯日売命(神功皇后)、八千歳神(大国主神)、国常立尊。

城南宮は、昭和52年(西暦1977年)に本殿が焼失しており、昭和53年(西暦1978年)に再建されました。

【城南宮】

鳥居

平成28年09月15日

神仏霊場83番札所

【城南宮】

平成26年01月21日

京都五社

【朱雀】

平成28年09月15日

真言宗十八本山9番札所

【教王護国寺】

平成24年06月24日

洛陽三十三所観音霊場23番札所

【教王護国寺】

平成25年07月02日

都七福神

【毘沙門天】

平成25年07月02日

京都十二薬師霊場2番札所

【金剛薬師】

平成25年07月02日

84.教王護国寺

教王護国寺は、京都市南区九条町1にある東寺真言宗の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

教王護国寺は延暦13年(西暦794年)の平安京遷都に際し、国家鎮護のために建てられた官寺です。弘仁14年(西暦823年)に嵯峨天皇から弘法大師・空海に下賜され、真言密教の根本道場となりました。通称・東寺です。

神仏霊場84番札所

【教王護国寺】

平成26年04月24日

四国別格二十霊場御礼参り

【教王護国寺】

平成26年04月24日

国宝

【教王護国寺・金堂】

平成28年11月02日

京都十三佛霊場12番札所

【金剛薬師】

平成28年11月02日

85.善峯寺

善峯寺は、京都市西京区大原野小塩町1372にある善峰観音宗の総本山寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

善峯寺は、後一条天皇(第68代陛下)から「善峯寺」の寺号を賜った名誉があります。境内には樹齢600年とされる「遊龍の松」が横に伸びています。

国の天然記念物

【遊龍の松】

平成23年12月10日

西国三十三所観音霊場20番札所

【善峯寺】

平成23年12月10日

京都洛西観音霊場1番札所

【善峯寺】

平成25年06月02日

神仏霊場85番札所

【善峯寺】

平成26年06月12日

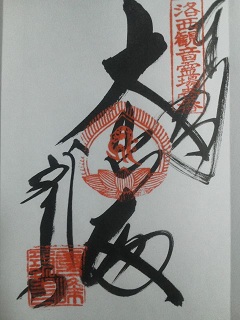

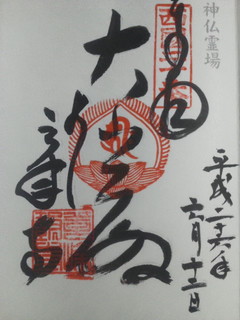

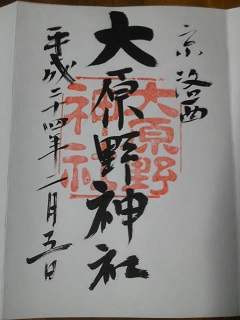

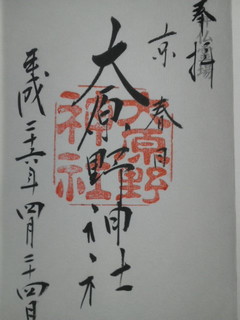

86.大原野神社

大原野神社は、京都市西京区大原野南春日町1152にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

奈良の春日社から勧請を受けた最初の神社で、京春日(きょうかすが)の別称もあります。春日大社、吉田神社と並んで「藤原氏の氏神三社」の一つとされています。

【大原野神社】

一の鳥居

平成24年02月05日

二十二社

【大原野神社】

平成24年02月05日

【大原野神社】

三の鳥居

平成26年04月24日

神仏霊場86番札所

【大原野神社】

平成26年04月24日

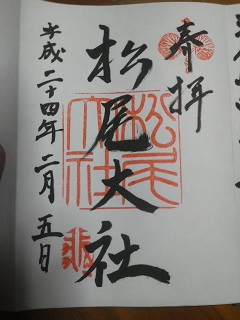

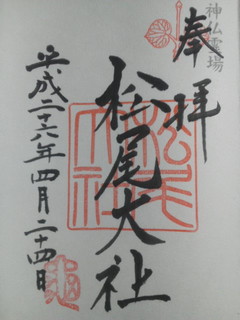

87.松尾大社

松尾大社は、京都市西京区嵐山宮町3にある神社です。主祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと)。

松尾大社は、社伝によると、大宝元年(西暦701年)に文武天皇(第42代陛下)の勅願によって創建されたと伝わります。賀茂社と比肩されて「賀茂の厳神」「松尾の猛神」と並び称された大社です。「酒造の神」としても有名です。

二十二社

【松尾大社】

平成24年02月05日

春の風物詩

【山吹まつり】

平成26年04月24日

神仏霊場87番札所

【松尾大社】

平成26年04月24日

京都五社

【白虎】

平成28年09月08日

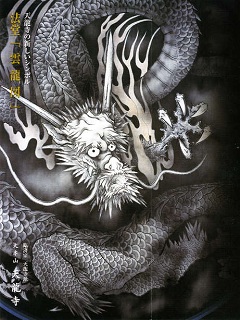

88.天龍寺

天龍寺は、京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68にある臨済宗天龍寺派の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

天龍寺は、室町幕府初代将軍・足利尊氏が、後醍醐天皇の菩提を弔うために、夢窓疎石(むそうそせき)を開山として創建しました。京都五山の第一位とされています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

現物は撮影禁止

パンフレットの写真

臨済宗十五本山

【天龍寺】

平成25年09月12日

平成27年07月15日

神仏霊場88番札所

【天龍寺】

平成27年07月15日

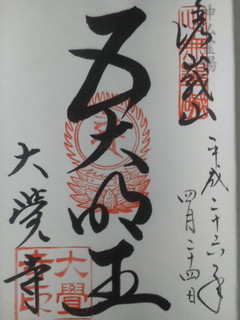

平成24年04月19日

【大覚寺・本堂】

平成26年04月24日

平成26年04月24日

89.大覚寺

大覚寺は、京都市右京区嵯峨大沢町4にある真言宗大覚寺派の大本山寺院です。本尊は五大明王(不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王)。

大覚寺は、平安時代初期、嵯峨天皇が離宮「嵯峨院」として建立したのが始まりです。いけばな発祥の地としても知られています。

真言宗十八本山5番札所

【大覚寺】

平成24年04月19日

近畿三十六不動尊霊場13番札所

【大覚寺】

平成26年04月24日

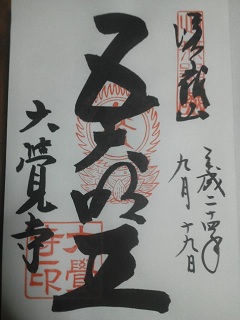

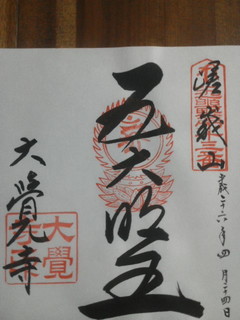

神仏霊場89番札所

【大覚寺】

平成26年04月24日

平成27年07月15日

平成27年07月15日

平成27年07月15日

90.神護寺

神護寺は、京都市右京区梅ヶ畑高雄町5にある高野山真言宗の遺迹本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

神護寺は、元々は神願寺と高雄山寺という2つの寺院が合併して成立したと伝わります。弘法大師・空海が唐から帰国後、この寺で過ごし、真言密教の基礎を築いたことでも知られています。

仏塔古寺十八尊霊場7番札所

【神護寺・多宝塔】

平成27年07月15日

神仏霊場90番札所

【神護寺】

平成27年07月15日

西国四十九薬師霊場44番札所

【神護寺】

平成27年07月15日

先人を祭る神社

【車折神社】

平成26年04月24日

91.車折神社

車折神社は、京都市右京区嵯峨朝日町23にある神社です。主祭神は清原頼業(きよはら の よりなり)公。

清原頼業は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての貴族・儒学者です。朝廷の記録や儀式を司る「大外記」の職を長きにわたって務め、その知識と手腕は当代随一と称されました。

神仏霊場91番札所

【車折神社】

平成26年04月24日

世界文化遺産

【古都京都の文化財】

平成24年08月23日

平成26年04月24日

平成26年04月24日

92.仁和寺

仁和寺は、京都市右京区御室大内33にある真言宗御室派の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

仁和寺は、仁和02年(西暦886年)に光孝天皇(第58代陛下)の勅願により創建が始まり、宇多天皇が出家して住職を務めたことから、御室御所(おむろごしょ)とも呼ばれています。

真言宗十八本山6番札所

【仁和寺】

平成24年08月23日

京都十三佛霊場9番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

近畿三十六不動尊霊場14番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

神仏霊場92番札所

【仁和寺】

平成26年04月24日

93.鹿苑寺・金閣

鹿苑寺は、京都市北区金閣寺町1にある臨済宗相国寺派の相国寺山外塔頭寺院です。本尊は観世音菩薩。

鹿苑寺は、応永元年(西暦1394年)に室町幕府3代将軍・足利義満がこの別荘を譲り受け、自身の山荘・北山殿としました。通称・金閣寺で知られています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

臨済宗十五本山

【金閣寺】

平成25年02月23日

名もなき旅人の百選

【室町文化・金閣寺と銀閣寺】

令和04年02月08日

神仏霊場109番札所

【鹿苑寺】

平成27年01月15日

94.平野神社

平野神社は、京都市北区平野宮本町1にある神社です。主祭神は今木皇大神(いまきのすめおおかみ/源気新生、活力生成の神)。

平野神社は、創建の詳細は不明ではあるものの、平安京遷都以降間もない頃の創建とされています。桜の名所として知られているほか、境内には霊石「すえひろがね」と案内される磁石を引き付ける石があります。

【平野神社】

鳥居

平成24年02月05日

二十二社

【平野神社】

平成24年02月05日

延喜式神名帳

名神大社

平成26年07月24日

神仏霊場94番札所

【平野神社】

平成26年07月24日

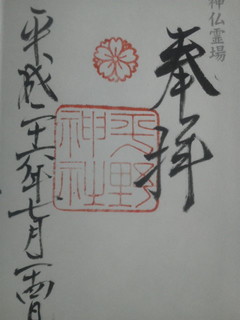

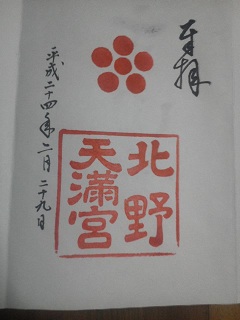

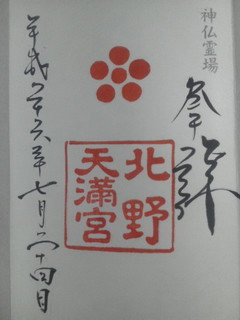

95.北野天満宮

北野天満宮は、京都市上京区馬喰町にある神社です。主祭神は菅原道真公(学問の神)。

太宰府天満宮と並んで天神信仰の中心となる神社で、三大天満宮の一つとされています。毎月25日に縁日が開かれています。

夏の風物詩

大福梅の土用干し

平成26年07月24日

二十二社

【北野天満宮】

平成24年02月29日

三大天満宮

【北野天満宮】

平成24年02月29日

神仏霊場95番札所

【北野天満宮】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

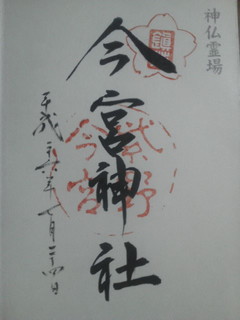

96.今宮神社

今宮神社は、京都市北区紫野今宮町21にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)。

今宮神社の東門前には、「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」と、「かざりや」という二軒の老舗店舗があり、名物の「あぶり餅」を味わうことができます。一文字屋和輔は、長保02年(西暦1000年)創業、飲食店としては日本最古の老舗とされています。

神仏霊場96番札所

【今宮神社】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

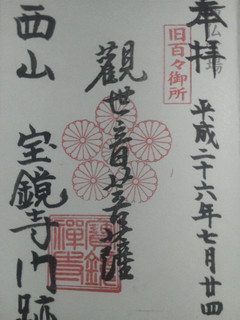

97.宝鏡寺

宝鏡寺は、京都市上京区寺之内通堀川東入百々町547にある臨済宗系の単立寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

宝鏡寺は、代々皇女が住職を務めてきた寺院で、そのため百々御所(どどのごしょ)とも呼ばれています。また人形寺(にんぎょうでら)とも呼ばれており、境内には人形塚があり、毎年人形供養が行われています。

神仏霊場97番札所

【宝鏡寺】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

98.大聖寺

大聖寺は、京都市上京区烏丸今出川上ル御所八幡町109にある臨済宗系の単立寺院です。本尊は釈迦如来。

大聖寺は、正親町天皇(第106代陛下)の皇女が入寺した際、陛下から尼寺第一位の綸旨を得て、御寺御所と称される尼門跡寺院となっています。

神仏霊場98番札所

【大聖寺】

平成26年07月24日

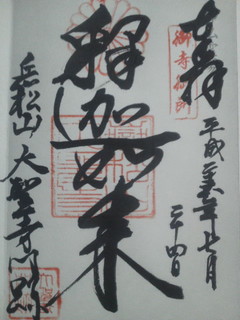

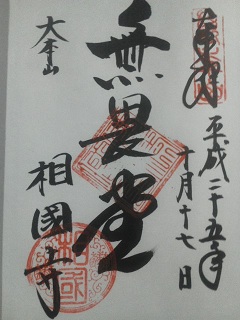

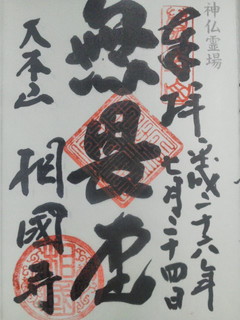

99.相国寺

相国寺は、京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町701にある臨済宗相国寺派の大本山寺院です。本尊は釈迦如来。

相国寺は、室町幕府第3代将軍・足利義満が、永徳02年(西暦1382年)に夢窓疎石を開山として創建しました。京都五山の第二位とされています。たびたび火災に遭い、現在の主要施設は、江戸時代に再建されたものです。

平成24年12月25日

臨済宗十五本山

【相国寺】

平成25年10月17日

平成26年07月24日

神仏霊場99番札所

【相国寺】

平成26年07月24日

平成26年07月24日

100.御霊神社

御霊神社は、京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町495にある神社です。主祭神は八所御霊。

御霊神社は、中京区に下御霊神社があるため、通称として上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)と呼ばれています。こころしづめ御守が人気だとか。

神仏霊場100番札所

【御霊神社】

平成26年07月24日

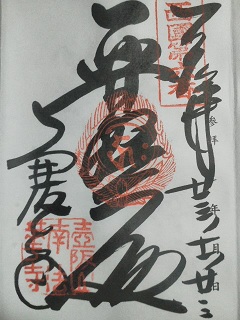

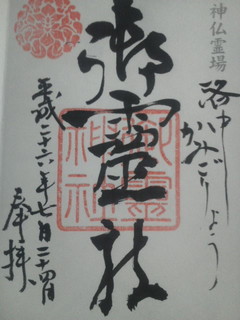

101.賀茂御祖神社

賀茂御祖神社は、京都市左京区下鴨泉川町59にある神社です。通称、下鴨神社です。主祭神は玉依姫命(たまよりひめのみこと/賀茂別雷命の母)と賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと/玉依姫命の父)。

賀茂御祖神社の境内にある糺の森(ただすのもり)は、賀茂川と高野川の合流地点に発達した原生林で国の史跡に指定されています。境内全域が世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。賀茂社両社で毎年05月15日に催す賀茂祭(葵祭)でも有名です。

国の重要文化財

【楼門】

平成24年02月05日

二十二社

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

山城国一宮

【賀茂御祖神社】

平成24年02月05日

神仏霊場101番札所

【賀茂御祖神社】

平成26年01月21日

日本百名橋

【上賀茂神社・橋殿】

令和06年02月06日

重要伝統的建造物群保存地区

【京都市上賀茂】

令和元年05月13日

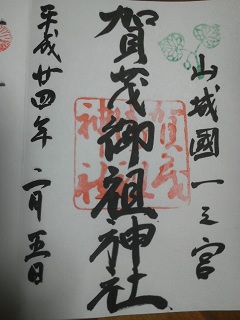

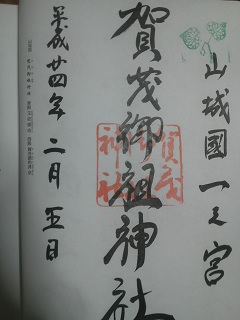

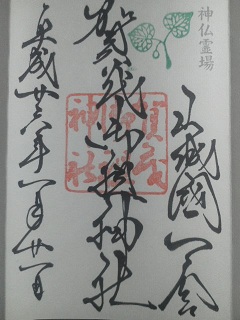

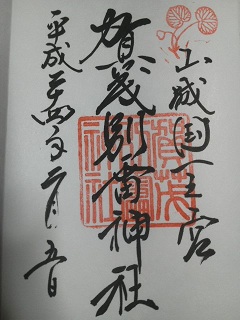

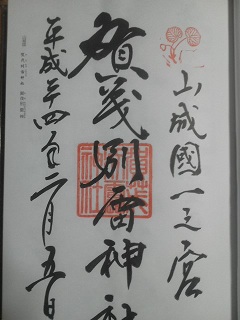

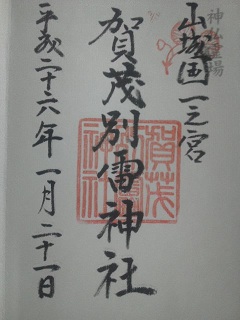

102.賀茂別雷神社

賀茂別雷神社は、京都市北区上賀茂本山339にある神社です。通称、上賀茂神社です。主祭神は賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)。

賀茂別雷神社は、奈良時代には既に有力な神社として記録に残る大社で、平安遷都後は皇城の鎮護社として扱われました。京都でも特に長い歴史を持つ神社で、世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産の一つです。

二十二社

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

山城国一宮

【賀茂別雷神社】

平成24年02月05日

神仏霊場102番札所

【賀茂別雷神社】

平成26年01月21日

京都五社

【玄武】

平成28年09月08日

103.鞍馬寺

鞍馬寺は、京都市左京区鞍馬本町1074にある鞍馬弘教の総本山寺院です。本尊は尊天(毘沙門天王、千手観世音菩薩、護法魔王尊の三身一体)。

鞍馬寺は、寺伝によると、宝亀元年(西暦770年)に鑑真の高弟・鑑禎(がんてい)が開山したと伝えられています。境内は広く、本殿金堂に至るまでケーブルカーを利用することもできます。

平成24年06月17日

新西国三十三観音霊場19番札所

【鞍馬寺】

平成24年06月17日

平成28年11月02日

神仏霊場103番札所

【鞍馬寺】

平成28年11月02日

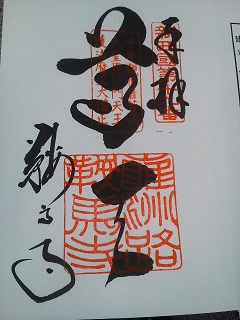

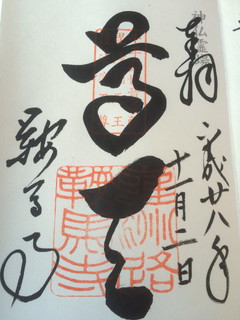

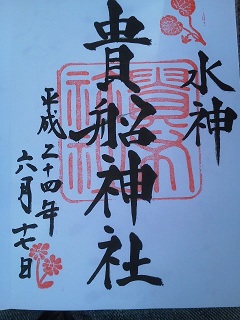

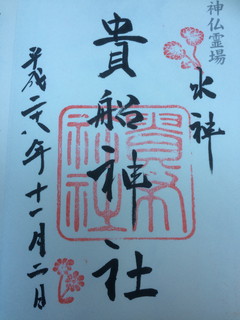

104.貴船神社

貴船神社は、京都市左京区鞍馬貴船町180にある神社です。主祭神は高龍神(たかおかみのかみ/水の神様)。

全国の貴船神社の総本宮です。地域名は「きぶね」ですが、神社名は「きふね」です。

【貴船神社】

参道

平成24年06月17日

二十二社

【貴船神社】

平成24年06月17日

【貴船神社】

拝殿

平成28年11月02日

神仏霊場104番札所

【貴船神社】

平成28年11月02日

平成26年10月29日

105.寂光院

寂光院は、京都市左京区大原草生町676にある天台宗の寺院です。本尊は六万体地蔵菩薩。

寂光院は、平清盛の娘である建礼門院徳子(けんれいもんいん とくこ/安徳天皇の生母)が、壇ノ浦の戦いの後、この地で隠棲したことで知られています。平家物語ゆかりの寺として有名です。

神仏霊場105番札所

【寂光院】

平成26年10月29日

平成26年10月29日

平成26年10月29日

平成26年10月29日

106.三千院

三千院は、京都市左京区大原来迎院町540にある天台宗の門跡寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

三千院は、伝教大師・最澄が比叡山延暦寺を開いた際に、里坊(山麓の庵)の一つとして建立したのが始まりとされています。明治04年(西暦1871年)に現在地に移転しました。

神仏霊場106番札所

【三千院】

平成26年10月29日

西国四十九薬師霊場45番札所

【三千院】

平成26年10月29日

近畿三十六不動尊霊場16番札所

【三千院】

平成26年10月29日

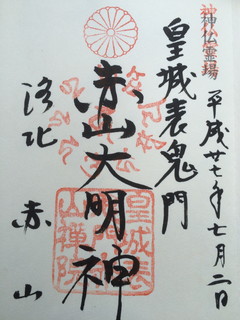

107.赤山禅院

赤山禅院は、京都市左京区修学院開根坊町18にある天台宗総本山比叡山の塔頭寺院です。本尊は泰山府君(赤山大明神)。

赤山禅院は、延暦寺の別院の一つとされ、京都御所から見て鬼門の方角に当たるため、方除けの神として古来信仰を集めたと伝わります。神仏習合の姿を色濃く残しています。

平成25年08月13日

都七福神

【福禄寿】

平成25年08月13日

平成27年07月02日

神仏霊場107番札所

【赤山禅院】

平成27年07月02日

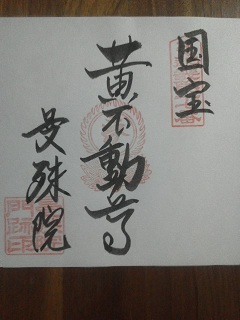

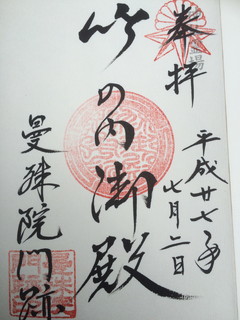

108.曼殊院

曼殊院は、京都市左京区聖護院中町15にある本山修験宗の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

曼殊院は、伝教大師・最澄が比叡山延暦寺を開いた際に、里坊(山麓の庵)の一つとして建立したのが始まりとされています。天台五門跡の一つとされています。

近畿三十六不動尊霊場17番札所

【曼殊院】

平成25年08月13日

平成25年08月13日

日本三大不動尊

【黄不動】

平成27年07月02日

神仏霊場108番札所

【曼殊院】

平成27年07月02日

109.慈照寺・銀閣

慈照寺は、京都市左京区銀閣寺町2にある臨済宗相国寺派の相国寺山外塔頭寺院です。本尊は釈迦如来。

慈照寺は、文明14年(西暦1482年)に室町幕府第8代将軍・足利義政が自身の山荘・東山殿(ひがしやまどの)を造営したのが始まりです。通称・銀閣寺で知られています。世界文化遺産【古都京都の文化財】の構成資産です。

臨済宗十五本山

【銀閣寺】

平成25年02月23日

名もなき旅人の百選

【室町文化・金閣寺と銀閣寺】

令和04年02月08日

神仏霊場93番札所

【慈照寺】

平成27年07月02日

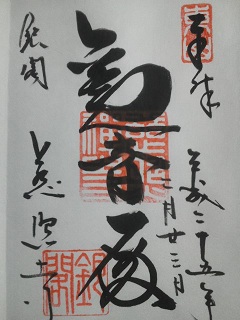

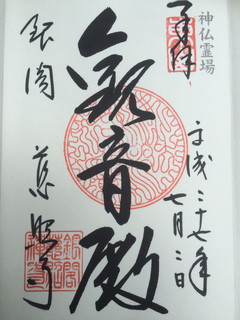

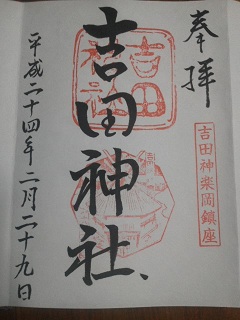

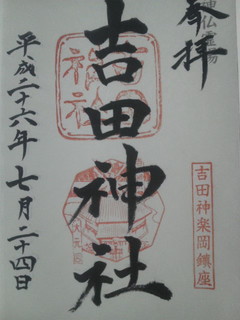

110.吉田神社

吉田神社は、京都市左京区吉田神楽岡町30にある神社です。主祭神は春日神(かすがのかみ/四柱の神の総称)。

江戸幕府が発布した諸社禰宜神主法度により、神職を相伝する吉田家は全国の神社の神職の任免権が与えられ江戸時代に隆盛しました。

【吉田神社】

鳥居

平成24年02月29日

二十二社

【吉田神社】

平成24年02月29日

【吉田神社】

鳥居

平成26年07月24日

神仏霊場110番札所

【吉田神社】

平成26年07月24日

111.真正極楽寺

真正極楽寺は、京都市左京区浄土寺真如町82にある天台宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

真正極楽寺は、寺伝によると、永観02年(西暦984年)に比叡山の僧・戒算(かいさん)が、比叡山延暦寺の常行堂に安置されていた阿弥陀如来像を、藤原詮子(ふじわらのせんし)の離宮跡地に移して創建されたと伝わります。通称・真如堂(しんにょどう)です。

平成25年06月20日

洛陽三十三所観音霊場5番札所

【真正極楽寺】

平成25年06月20日

京都十二薬師霊場新5番札所

【石薬師】

平成27年07月02日

神仏霊場111番札所

【真正極楽寺】

平成27年07月02日

112.聖護院

聖護院は、京都市左京区聖護院中町15にある本山修験宗の総本山寺院です。本尊は不動明王。

聖護院は、代々皇族や摂関家が住職(門主)を務める門跡寺院です。現在は、修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)の流れを汲む「本山派」の中心寺院であり、全国の修験者(山伏)を統括する役割を担っています。

平成25年06月20日

近畿三十六不動尊霊場18番札所

【聖護院】

平成25年06月20日

平成26年07月24日

神仏霊場112番札所

【聖護院】

平成26年07月24日

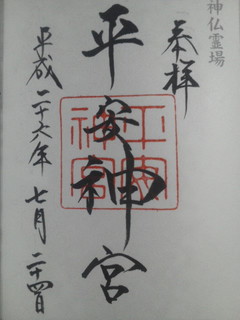

113.平安神宮

平安神宮は、京都市左京区岡崎西天王町97にある神社です。主祭神は桓武天皇(第50代天皇/平安京への遷都をした陛下)、孝明天皇(第121代天皇/明治天皇の父)。

平安神宮は、明治28年(西暦1895年)03月15日に創建された新しい神社です。かつての平安京の大内裏(だいだいり)の正庁である朝堂院(ちょうどういん)を模して、実物の8分の5の規模で復元されています。

国の重要文化財

大極殿(外拝殿)

令和元年06月06日

神仏霊場113番札所

【平安神宮】

平成26年07月24日

京都五社

【平安神宮】

平成28年09月08日

【行願寺】

本堂

平成23年12月04日

西国三十三所観音霊場19番札所

【行願寺】

平成23年12月04日

【行願寺】

本堂・提灯

平成25年06月20日

洛陽三十三所観音霊場4番札所

【行願寺】

平成25年06月20日

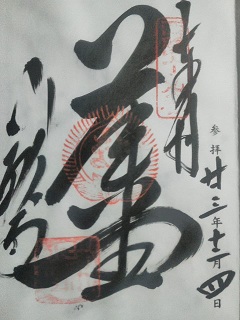

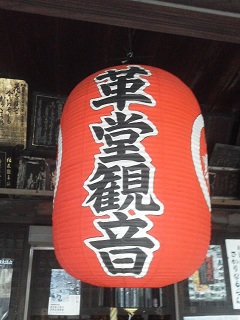

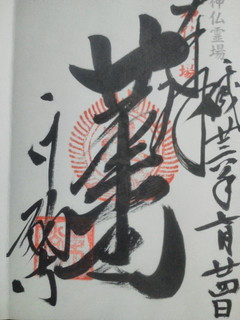

114.行願寺

行願寺は、京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町17にある天台宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

行願寺は、通称、革堂(こうどう)として知られています。創建当時は一条通りにありましたが、火災や戦乱で度々焼失し、場所を移しながら再建されてきました。現在の場所に落ち着いたのは江戸時代のことです。

都七福神

【寿老神】

平成25年06月20日

神仏霊場114番札所

【行願寺】

平成26年07月24日

京都七福神

【寿老神】

平成29年01月18日

京都七福神

【寿老神】

平成29年01月18日

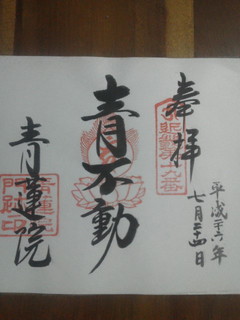

115.青蓮院

青蓮院は、京都市東山区粟田口三条坊町69-1にある天台宗の門跡寺院です。本尊は熾盛光如来(しじょうこうにょらい)。

青蓮院は、比叡山延暦寺の僧坊・青蓮坊がその起源とされ、江戸時代に仮御所となったことがあるため「粟田御所」とも呼ばれています。国の史跡【青蓮院旧仮御所】の指定を受けています。

近畿三十六不動尊霊場19番札所

【青蓮院】

平成26年07月24日

神仏霊場115番札所

【青蓮院】

平成26年07月24日

日本三大不動尊

【青不動】

平成26年07月24日

国宝

【祇園造・本殿】

令和02年06月23日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【京都の祇園祭風景】

令和05年07月14日

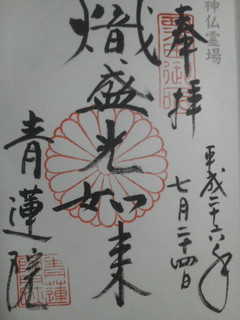

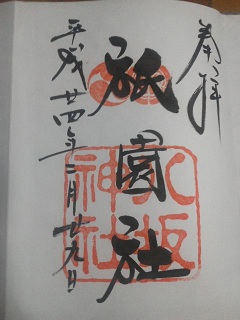

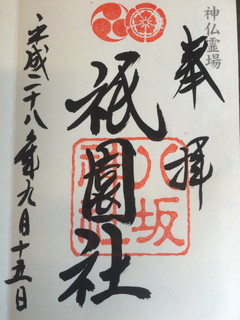

116.八坂神社

八坂神社は、京都市東山区祇園町北側625にある神社です。主祭神は素戔嗚尊(すなのおのみこと/海の神)。

八坂神社は、全国の祇園社・八坂神社の総本宮です。祇園祭の胴元としても知られています。一般の神社では別棟とする本殿と拝殿を1つの入母屋屋根で覆った祇園造の建築様式の本殿が特徴的です。

祇園祭・山鉾めぐり

【八坂神社】

平成24年02月29日

二十二社

【八坂神社】

平成24年02月29日

神仏霊場116番札所

【八坂神社】

平成28年09月15日

京都五社

【蒼龍】

平成28年09月15日

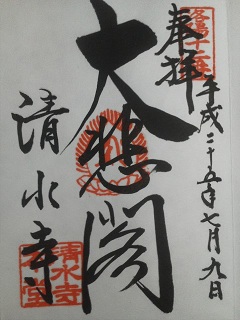

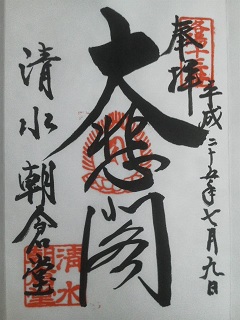

西国三十三所観音霊場16番札所

【清水寺・本堂】

平成23年12月04日

洛陽三十三所観音霊場10番札所

【清水寺・善光寺堂】

平成25年07月09日

洛陽三十三所観音霊場11番札所

【清水寺・奥の院】

平成25年07月09日

洛陽三十三所観音霊場12番札所

【清水寺・本堂】

平成25年07月09日

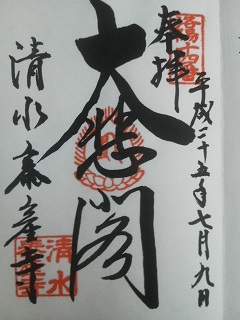

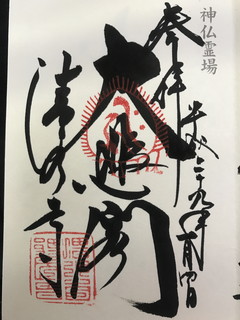

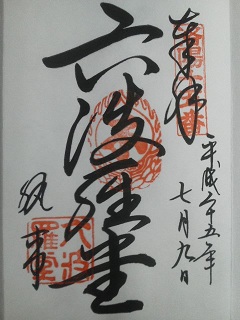

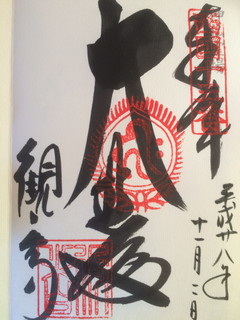

117.清水寺

清水寺は、京都市東山区清水1-294にある北法相宗の大本山寺院です。本尊は十一面千手観世音菩薩。

清水寺は、宝亀09年(西暦778年)の創建とされ、延鎮上人(えんちんしょうにん)が、音羽の滝の霊水に導かれ、千手観音を祀ったことに始まると伝えられています。

洛陽三十三所観音霊場13番札所

【清水寺・朝倉堂】

平成25年07月09日

洛陽三十三所観音霊場14番札所

【清水寺・泰産寺】

平成25年07月09日

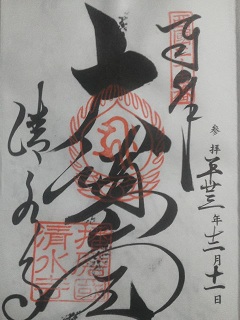

神仏霊場117番札所

【清水寺】

平成29年01月04日

法然上人二十五霊場13番札所

【清水寺・阿弥陀堂】

平成29年01月04日

【六波羅蜜寺】

本尊を模した像

平成23年12月04日

【六波羅蜜寺・弁天堂】

平成25年07月02日

平成27年07月19日

118.六波羅蜜寺

六波羅蜜寺は、京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町81-1にある真言宗智山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

六波羅蜜寺の国宝の仏像は、秘仏で見れませんが、それを模した仏像が境内に設置されています。

西国三十三所観音霊場17番札所

【六波羅蜜寺】

平成23年12月04日

都七福神

【弁財天】

平成25年07月02日

洛陽三十三所観音霊場15番札所

【六波羅蜜寺】

平成25年07月09日

神仏霊場118番札所

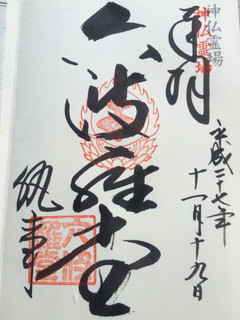

【六波羅蜜寺】

平成27年11月19日

平成26年07月24日

119.妙法院

妙法院は、京都市東山区妙法院前側町447にある天台宗の寺院です。本尊は普賢菩薩。

妙法院は、青蓮院、三千院と並んで天台三門跡と称される非常に高い格式を持つ寺院です。通常非公開ですが、春や秋に特別公開期間されています。三十三間堂(蓮華王院)の本坊(中心寺院)にあたります。

神仏霊場119番札所

【妙法院】

平成26年07月24日

平成24年11月20日

平成24年11月20日

平成24年11月20日

平成27年11月19日

120.智積院

智積院は、京都市東山区東大路通七条下ル東瓦町964にある真言宗智山派の総本山寺院です。本尊は大日如来。

智積院は、かつて和歌山の根来寺の塔頭寺院でしたが、後に徳川家康の庇護を受けて現在の東山七条の地に再興されました。

真言宗十八本山7番札所

【智積院】

平成24年11月20日

近畿三十六不動尊霊場20番札所

【智積院】

平成25年07月09日

京都十三佛霊場1番札所

【智積院】

平成25年07月09日

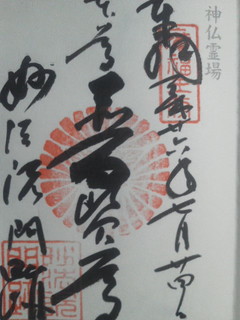

神仏霊場120番札所

【智積院】

平成27年11月19日

【泉涌寺・仏殿】

平成24年11月20日

【泉涌寺・仏殿】

平成25年05月06日

泉涌寺七福神

【泉涌寺】

平成28年11月02日

121.泉涌寺

泉涌寺は、京都市東山区泉涌寺山内町27にある真言宗泉涌寺派の総本山寺院です。本尊は釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏。

泉涌寺は、歴代天皇の菩提寺であり、皇室との関わりが深く、御寺(みてら)として知られています。

真言宗十八本山8番霊場

【泉涌寺】

平成24年11月20日

洛陽三十三所観音霊場20番札所

【泉涌寺】

平成25年05月06日

京都十三佛霊場6番札所

【泉涌寺】

平成25年07月09日

神仏霊場121番札所

【泉涌寺】

平成28年11月02日

【観音寺】

鳥居橋

平成25年05月06日

洛陽三十三所観音霊場19番札所

【観音寺】

平成25年05月06日

【観音寺】

ぼけ封じ観音像

平成25年05月06日

近畿十楽観音霊場1番札所

【観音寺】

平成25年05月06日

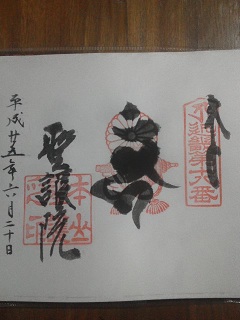

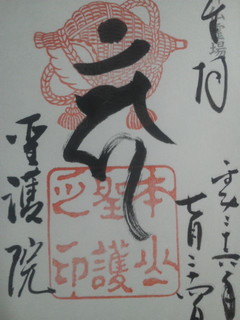

122.今熊野観音寺

(今熊野)観音寺は、京都市東山区泉涌寺山内町32にある真言宗泉涌寺派の総本山泉涌寺の塔頭寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

観音寺は、通称「今熊野」が頭について今熊野観音寺とされることが一般的です。境内は紅葉の名所としても知られています。

西国三十三所観音霊場15番札所

【観音寺】

平成23年11月27日

【観音寺】

本堂

平成24年11月20日

泉涌寺七福神

【恵比須神】

平成25年05月06日

神仏霊場122番札所

【観音寺】

平成28年11月02日

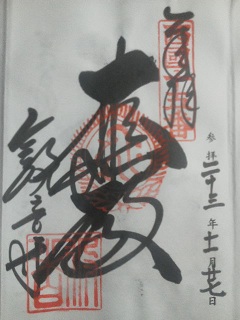

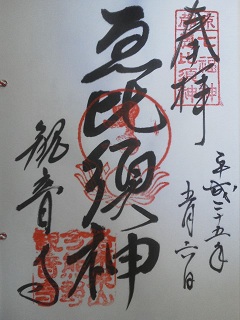

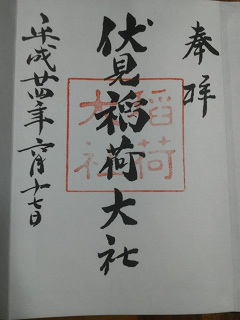

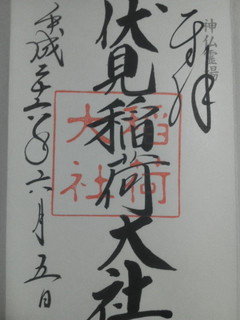

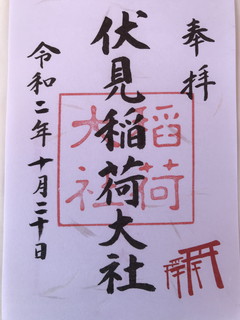

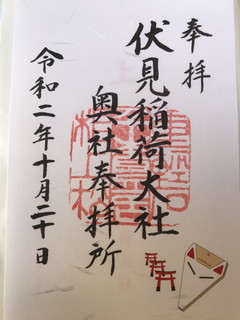

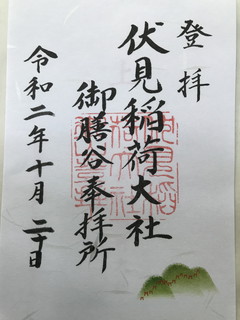

二十二社

【伏見稲荷大社】

平成24年02月05日

稲荷神社総本宮

【伏見稲荷大社】

平成24年06月17日

神仏霊場123番札所

【伏見稲荷大社】

平成26年06月05日

【伏見稲荷大社】

千本鳥居

平成22年06月06日

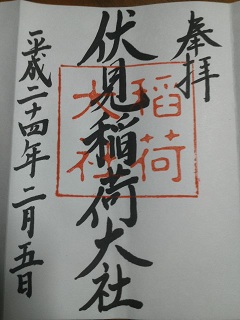

123.伏見稲荷大社

伏見稲荷大社は、京都市伏見区深草藪之内町68にある神社です。主祭神は稲荷大神(いなりおおかみ/穀物・農業の神)。

伏見稲荷大社は、社伝によると、和銅年間(西暦708~715年)の創建と伝わります。稲荷神社の総本宮で、近畿地方で最多の初詣客を集める神社です。神体山である稲荷山を一周するコースがあります。昭和21年(西暦1946年)に現在の社名に変更しており、それ以前は「稲荷神社」でした。

【伏見稲荷大社】

神使・狐

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

山麓

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

奥社奉拝所

令和02年10月20日

【伏見稲荷大社】

御膳谷奉拝所

令和02年10月20日

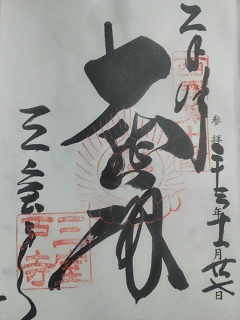

124.三室戸寺

三室戸寺は、京都府宇治市莵道滋賀谷21にある本山修験宗の別格本山寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

三室戸寺は、5月に約2万株のツツジ、6月に約1万株のアジサイ、7月には250鉢の蓮が咲く花の寺としても知られています。

【三室戸寺・本堂】

平成23年11月27日

西国三十三所観音霊場10番札所

【三室戸寺】

平成23年11月27日

【三室戸寺・寺標】

平成29年01月04日

神仏霊場124番札所

【三室戸寺】

平成29年01月04日

125.平等院

平等院は、京都府宇治市宇治蓮華116にある単立の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

平等院は、永承07年(西暦1052年)に関白・藤原頼通が、父・藤原道長の別荘・宇治殿を寺院にに改築して創建されました。この世に極楽浄土を再現しようとして造られました。

平成26年05月15日

かおり風景100選

【宇治平等院表参道茶のかおり】

令和元年10月10日

神仏霊場125番札所

【平等院】

平成26年05月15日

国宝

金堂

平成23年11月27日

西国三十三所観音霊場11番札所

【醍醐寺・准胝堂】

平成23年11月27日

【醍醐寺】

不動堂・護摩道場

平成25年11月01日

近畿三十六不動尊霊場23番札所

【醍醐寺・不動堂】

平成25年11月01日

126.醍醐寺

醍醐寺は、京都市伏見区醍醐東大路町22にある真言宗醍醐派の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

醍醐寺の准胝堂は、平成20年(西暦2008年)に落雷による火災で焼失しています。そのため西国三十三所観音霊場の札所は、観音堂(旧大講堂)に引越中でした。

真言宗十八本山12番札所

【醍醐寺】

平成25年02月16日

西国四十九薬師霊場番39札所

【醍醐寺・金堂】

平成25年11月01日

世界文化遺産

【古都京都の文化財】

平成26年05月29日

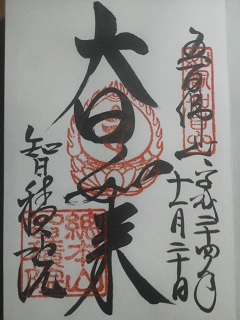

神仏霊場126番札所

【醍醐寺】

平成26年05月29日

平成26年07月17日

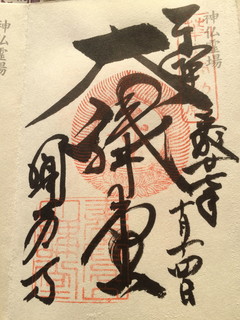

127.毘沙門堂

毘沙門堂は、京都市山科区安朱稲荷山町18にある天台宗の門跡寺院です。本尊は毘沙門天。

毘沙門堂は、寺伝によれば、毘沙門堂の前身の出雲寺は文武天皇(第42代陛下)の勅願により、大宝03年(西暦703年)に行基が開いたと伝わります。天台宗京都五門跡の一つです。

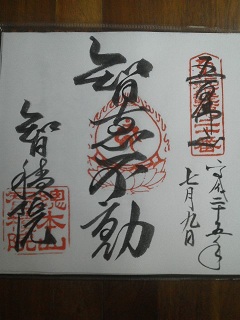

神仏霊場127番札所

【毘沙門堂】

平成26年07月17日

国宝

【浄瑠璃寺・三重塔】

平成24年08月21日

平成25年07月25日

平成26年10月22日

128.浄瑠璃寺

浄瑠璃寺は、京京都府木津川市加茂町西小札場40にある真言律宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来と薬師瑠璃光如来。

浄瑠璃寺は、平安時代末期に盛んになった浄土信仰を色濃く反映した「浄土式庭園」と、国宝の阿弥陀如来像、四天王立像、三重塔などが見所です。

西国四十九薬師霊場37番札所

【浄瑠璃寺】

平成25年07月25日

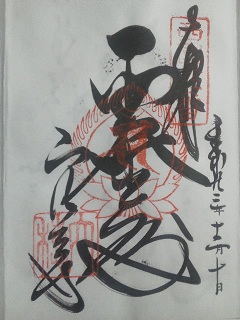

仏塔古寺十八尊霊場10番札所

【浄瑠璃寺・三重塔】

平成26年10月22日

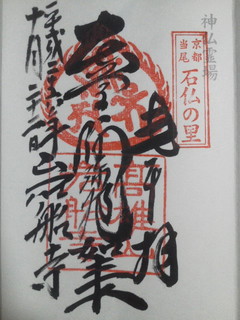

神仏霊場128番札所

【浄瑠璃寺】

平成26年10月22日

129.岩船寺

岩船寺は、京都府木津川市加茂町岩船上ノ門43にある真言律宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

岩船寺は、寺伝によると、天平元年(西暦729年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により行基が開いたと伝えられています。

国の重要文化財

【岩船寺・三重塔】

平成24年08月21日

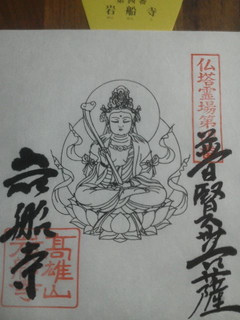

仏塔古寺十八尊霊場4番札所

【岩船寺・三重塔】

平成26年10月22日

平成26年10月22日

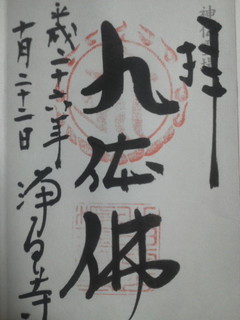

神仏霊場129番札所

【岩船寺】

平成26年10月22日

130.穴太寺

穴太寺は、京都府亀岡市曽我部町穴太東辻46にある天台宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

穴太寺の本堂には、自分の体の悪いところと同じ場所を撫でると、病気平癒のご利益があるとされる「なで仏(釈迦如来涅槃像)」が安置されています。

【穴太寺・本堂】

平成23年12月10日

西国三十三所観音霊場21番札所

【穴太寺】

平成23年12月10日

【穴太寺・山門】

平成27年01月05日

神仏霊場130番札所

【穴太寺】

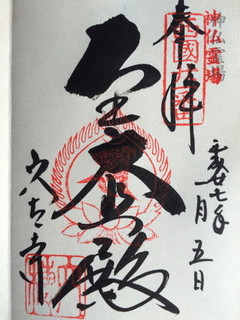

平成27年01月05日

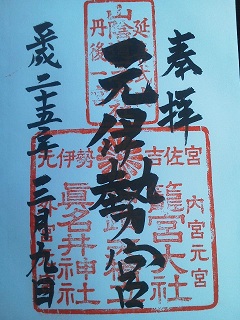

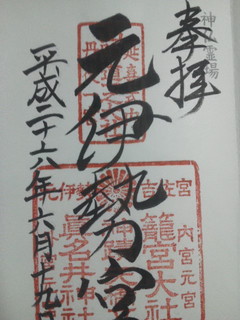

131.籠神社

籠神社は、京都府宮津市字大垣430にある神社です。主祭神は彦火明命(ひこほあかりのみこと)。

籠神社は、伊勢神宮に祀られている豊受大神と天照大神が、伊勢に遷る前にこの地で祀られていたとされる場所です。そのため、「元伊勢」として古くから崇敬を集めてきました。旧称・与佐宮(よさのみや)です。

【籠神社】

拝殿前・茅の輪くぐり

平成26年06月19日

神宮別宮めぐり

【元宮】

平成25年03月09日

丹後国一宮

【籠神社】

平成25年03月09日

神仏霊場131番札所

【籠神社】

平成26年06月19日

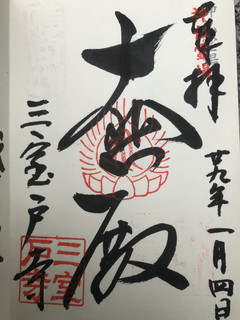

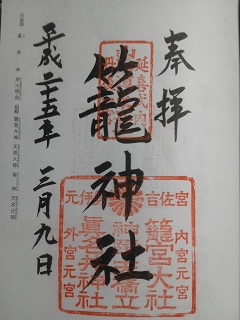

132.松尾寺

松尾寺は、京都府舞鶴市松尾532にある真言宗醍醐派の寺院です。本尊は馬頭観世音菩薩。

松尾寺は、西国三十三所観音霊場で唯一の馬頭観音菩薩で、古くから牛馬畜産や交通安全の守り仏として信仰を集めてきました。

【松尾寺】

本堂

平成24年01月01日

西国三十三所観音霊場29番札所

【松尾寺】

平成24年01月01日

【松尾寺】

本堂

平成26年06月19日

神仏霊場132番札所

【松尾寺】

平成26年06月19日

神仏霊場巡拝の道-欣求の道・滋賀・御朱印めぐり 神仏霊場巡拝の道-欣求の道・滋賀・御朱印めぐり  |

||||||

|

前書 神仏霊場巡拝の道は、神宮と150の霊場を巡拝する大型巡礼コースです。宗教学者の山折哲雄(やまおり てつお)氏の提唱によりスタートした事業と言われています。平成20年(西暦2008年)に神仏霊場会が設立され、神仏混淆、神仏和合の精神が謳われています。同年09月08日に伊勢神宮にて発足奉告式典が行われました。 滋賀県の社寺で欣求の道(ごんぐのみち)とされています。欣求とは、心から願い求めることを意味しており、家康の旗印「厭離穢土(おんりえど)欣求浄土(ごんぐじょうど)」でも使われています。 |

|||||

欣求の道・滋賀 欣求の道・滋賀  |

||||||

| 多賀大社(たがたいしゃ) | ||||||

近江国三宮 【多賀大社】 平成26年07月17日 |

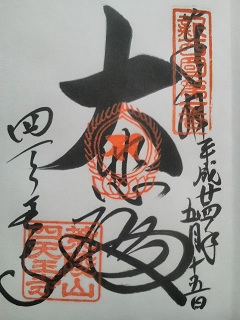

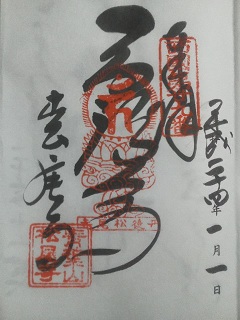

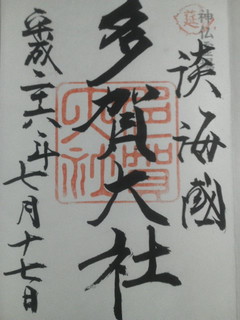

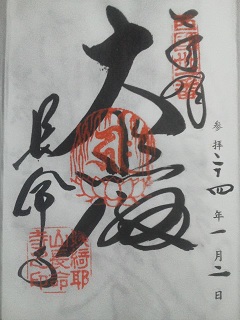

133.多賀大社 多賀大社は、滋賀県犬上郡多賀町多賀604にある神社です。主祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)。 多賀大社は、古くから「お多賀さん」として親しまれ、和銅05年(西暦712年)に成立した古事記にも「伊邪那岐大神は淡海(おうみ)の多賀に坐す」と記されており、奈良時代以前から信仰されていたことがわかります。 |

神仏霊場133番札所 【多賀大社】 平成26年07月17日 |

||||

| 田村神社(たむらじんじゃ) | ||||||

先人を祭る神社 【田村神社】 平成27年04月09日 |

134.田村神社 田村神社は、滋賀県甲賀市土山町北土山469にある神社です。主祭神は坂上田村麻呂(さかのうえ の たむらまろ)公。 坂上田村麻呂は、鈴鹿峠で悪鬼を平定したという伝説があり、その功績から厄除けや交通安全の神として崇敬されるようになりました。 |

神仏霊場134番札所 【田村神社】 平成27年04月09日 |

||||

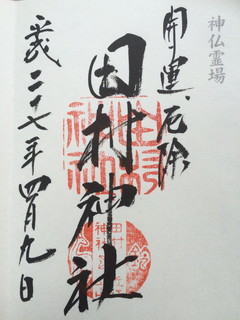

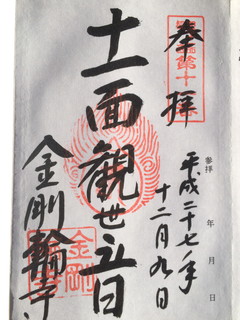

| 松峰山(しょうぶざん)金剛輪寺(こんごうりんじ) | ||||||

平成25年06月27日 |

平成27年12月09日 |

国宝 【金剛輪寺・本堂】 平成27年12月09日 |

||||

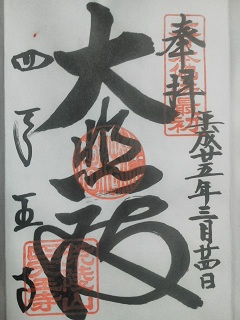

135.金剛輪寺 金剛輪寺は、滋賀県愛知郡秦荘町松尾寺874にある天台宗の寺院です。本尊は聖観世音菩薩。 金剛輪寺は、寺伝によると、天平13年(西暦741年)、聖武天皇の勅願により行基が開山したと伝えられる古刹です。湖東三山の一つです。 |

||||||

近江三十三観音霊場15番札所 【金剛輪寺】 平成25年06月27日 |

近江七福神 【大黒天】 平成27年12月09日 |

神仏霊場135番札所 【金剛輪寺】 平成27年12月09日 |

湖国十一面観音霊場11番札 【金剛輪寺】 平成27年12月09日 |

|||

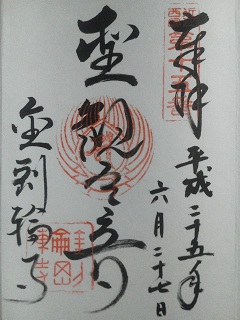

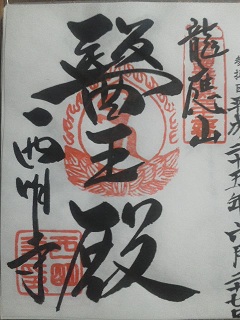

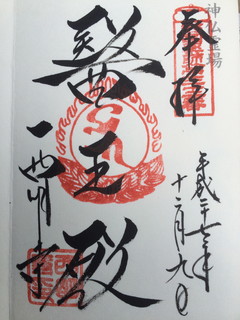

| 龍応山(りゅうおうざん)西明寺(さいみょうじ) | ||||||

136.西明寺 西明寺は、滋賀県犬上郡甲良町大字池寺26にある天台宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。 西明寺は、境内には約1,000本もの紅葉があり「もみじ寺」とも呼ばれています。鎌倉時代に再建された本堂と三重塔は、どちらも国宝に指定されています。湖東三山の一つです。 |

||||||

平成25年06月27日 |

西国四十九薬師霊場32番札所 【西明寺】 平成25年06月27日 |

平成27年12月09日 |

神仏霊場136番札所 【西明寺】 平成27年12月09日 |

|||

| 長浜八幡宮(ながはまはちまんぐう) | ||||||

八幡宮めぐり 【長浜八幡宮】 平成27年06月24日 |

137.長浜八幡宮 長浜八幡宮は、滋賀県長浜市宮前町13-55にある神社です。主祭神は誉田別命(応神天皇)、足仲彦尊(仲哀天皇)、息長足姫命(神功皇后)。 長浜八幡宮は、延久元年(西暦1069年)に源義家が後三条天皇(第71代陛下)の勅願を受け、京都の石清水八幡宮から勧請して創建されたと伝えられています。日本三大山車祭「長浜曳山祭」で知られています。 |

神仏霊場137番札所 【長浜八幡宮】 平成27年06月24日 |

||||

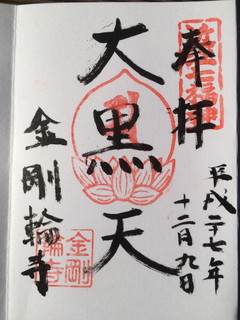

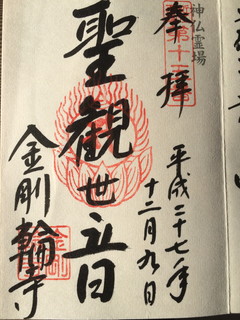

| 厳金山(がんこんさん)宝厳寺(ほうごんじ) | ||||||

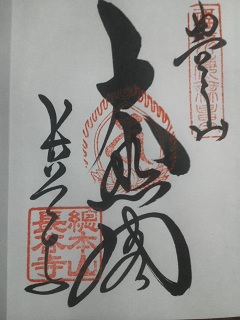

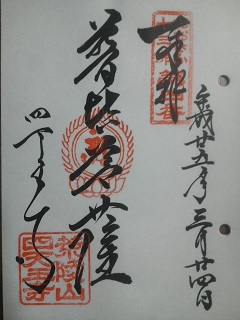

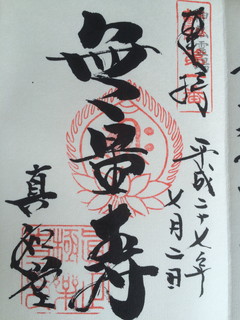

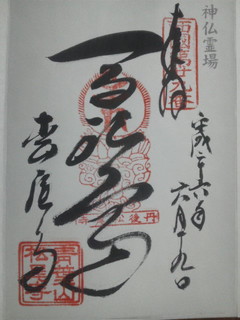

138.宝厳寺 宝厳寺は、滋賀県長浜市早崎町1664にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は弁才天。 宝厳寺は、日本五弁天の一つに数えられ、日本三弁天の一つに数えられることもあります。 |

||||||

全国百選めぐり 【琵琶湖に浮かぶ島】 平成26年07月17日 |

西国三十三所観音霊場30番札所 【宝厳寺】 平成24年01月08日 |

神仏霊場138番札所 【宝厳寺】 平成26年07月17日 |

||||

| 繖山(きぬがささん)観音正寺(かんのんしょうじ) | ||||||

【観音正寺】 本堂 平成24年01月02日 |

日本100名城 【観音寺城】 令和05年09月12日 |

【観音正寺】 本堂 平成25年06月27日 |

||||

139.観音正寺 観音正寺は、滋賀県近江八幡市安土町石寺2にある天台宗系の単立寺院です。本尊は千手観世音菩薩。 観音正寺は、繖山(きぬがさやま)の山頂近くに位置しており、日本五大山城の一つである観音寺城の城跡にあたります。 |

||||||

繖五山めぐり 【観音正寺】 平成24年01月02日 |

西国三十三所観音霊場32番札所 【観音正寺】 平成24年01月02日 |

近江三十三観音霊場19番札所 【観音正寺】 平成25年06月27日 |

神仏霊場139番札所 【観音正寺】 平成28年10月05日 |

|||

| 瑞石山(ずいせきざん)永源寺(えいげんじ) | ||||||

140.永源寺 永源寺は、滋賀県東近江市永源寺高野町41にある臨済宗永源寺派の大本山寺院です。本尊は世継観世音菩薩。 永源寺は、康安元年(西暦1361年)に佐々木氏頼(ささき うじより/六角 氏頼)が創建したと伝えられています。 |

||||||

平成27年08月27日 |

臨済宗十五本山 【永源寺】 平成25年06月27日 |

平成27年08月27日 |

神仏霊場140番札所 【永源寺】 平成27年08月27日 |

|||

| 釈迦山(しゃかさん)百済寺(ひゃくさいじ) | ||||||

平成25年06月27日 |

平成27年08月27日 |

平成27年08月27日 |

||||

141.百済寺 百済寺は、滋賀県愛知郡愛東町百済寺丁323にある天台宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。 百済寺は、寺伝によれば、推古天皇14年(西暦606年)、聖徳太子の建立と伝わります。また高句麗出身の恵慈(えじ)が百済から渡来した人々のために創建したと伝えられています。 |

||||||

近江三十三観音霊場16番札所 【百済寺】 平成25年06月27日 |

湖国十一面観音霊場10番札所 【百済寺】 平成27年08月27日 |

神仏霊場141番札所 【百済寺】 平成27年08月27日 |

||||

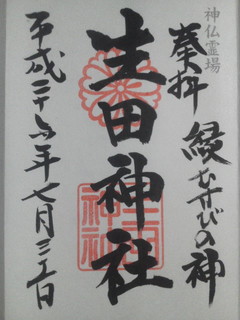

| 日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう) | ||||||

142.日牟禮八幡宮 日牟禮八幡宮は、滋賀県近江八幡市宮内町257にある神社です。主祭神は誉田別尊(ほんたわけのみこと/応神天皇)、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと/神功皇后)、比賣神(ひめかみ)。 日牟禮八幡宮は、古くから近江商人の信仰を集め、周辺は続・日本100名城【八幡山城】の城下町として重伝建地区の指定を受けています。 |

||||||

人と自然が織りなす日本の風景百選 【近江八幡の水郷地帯】 令和02年05月29日 |

八幡宮めぐり 【日牟禮八幡宮】 平成30年06月24日 |

神仏霊場142番札所 【日牟禮八幡宮】 平成27年01月21日 |

||||

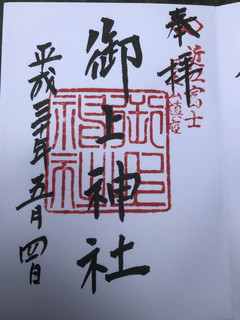

| 姨綺耶山(いきやさん)長命寺(ちょうめいじ) | ||||||

【長命寺】 境内の紫陽花 平成23年06月25日 |

国の重要文化財 【長命寺・三重塔】 平成25年06月27日 |

国の重要文化財 【長命寺・本堂】 平成27年01月21日 |

【長命寺】 本堂 平成28年10月13日 |

|||

143.長命寺 長命寺は、滋賀県近江八幡市長命寺町157にある天台宗系の単立寺院です。本尊は千手十一面聖観世音菩薩三尊一体(千手観世音菩薩、十一面観世音菩薩、聖観世音菩薩)。 長命寺には、琵琶湖岸から続く808段の長い石段がありますが、山の中腹まで車移動が可能です。私が西国三十三所観音霊場と出会った寺院です。 |

||||||

西国三十三所観音霊場31番札所 【長命寺】 平成24年01月02日 |

近江三十三観音霊場21番札所 【長命寺】 平成25年06月27日 |

神仏霊場143番札所 【長命寺】 平成27年01月21日 |

近江七福神 【毘沙門天】 平成28年10月13日 |

|||

| 御上神社(みかみじんじゃ) | ||||||

144.御上神社 御上神社は、滋賀県野洲市三上838にある神社です。主祭神は天之御影命 (あめのみかげのみこと/天照大神の孫)。 御上神社は、「近江富士」の愛称で知られる三上山(みかみやま)を神体山として祀っています。三上山登山客にも駐車場を開放しています。 |

||||||

平成30年05月04日 |

近江国三宮 【御上神社】 平成30年05月04日 |

平成30年05月04日 |

神仏霊場144番札所 【御上神社】 平成26年07月17日 |

|||

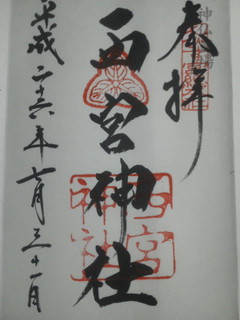

| 建部大社(たけべたいしゃ) | ||||||

145.御上神社 建部大社は、滋賀県大津市神領一丁目16-1にある神社です。主祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)と大己貴命(おおくにぬしのみこと)。 建部大社は、社伝によると、景行天皇46年(西暦316年)に日本武尊の神霊を祀ったのが始まりとされています。日本遺産【琵琶湖とその水辺景観- 祈りと暮らしの水遺産】の構成資産になっています。 |

||||||

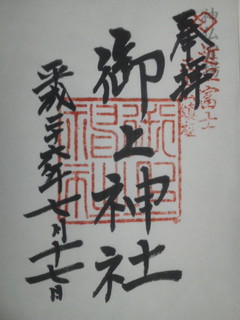

平成24年02月22日 |

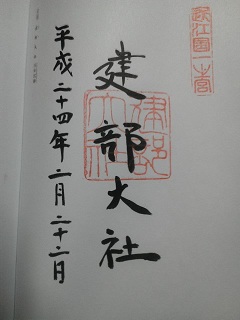

近江国一宮 【建部大社】 平成24年02月22日 |

平成26年09月11日 |

神仏霊場145番札所 【建部大社】 平成26年09月11日 |

|||

| 石光山(せっこうざん)石山寺(いしやまでら) | ||||||

国宝 【石山寺・本堂】 令和05年09月12日 |

日本の地質百選 【石山寺硅灰石】 令和05年09月12日 |

|||||

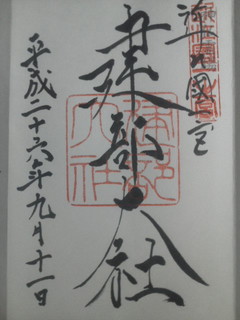

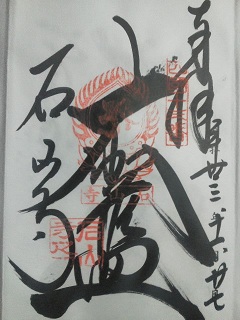

146.石山寺 石山寺は、滋賀県大津市石山寺1-1-1にある東寺真言宗の寺院です。本尊は如意輪観世音菩薩。 石山寺は、紫式部が源氏物語を起筆した場所としても有名です。寺院側も「源氏物語の寺」としてアピールされています。 |

||||||

国宝 【石山寺・本堂】 平成23年11月27日 |

西国三十三所観音霊場13番札所 【石山寺】 平成23年11月27日 |

近江三十三観音霊場3番札所 【石山寺】 平成25年11月13日 |

神仏霊場146番札所 【石山寺】 平成25年11月13日 |

|||

| 長等山(ながらさん)園城寺(おんじょうじ)金堂(こんどう) | ||||||

西国三十三所観音霊場14番札所 【園城寺・観音堂】 平成23年11月27日 |

西国四十九薬師霊場48番札所 【園城寺別所・水観寺】 平成25年11月13日 |

あお若葉の競演 【新羅明神】 平成30年05月04日 |

日本三大不動尊 【園城寺・黄不動】 平成30年05月04日 |

|||

147.園城寺・金堂 園城寺は、滋賀県大津市園城寺町246にある天台寺門宗の総本山寺院です。本尊は観世音菩薩(観音堂)。 園城寺は、通称三井寺(みいでら)として知られており、境内に湧く3つの霊泉(井戸)が、天智・天武・持統の3人の天皇の産湯に用いられたと伝えられ御井(みい)と称されたことが由来だとか。境内に別所寺院として微妙寺と水観寺があります。日本の音風景100選【三井の晩鐘】でも有名です。 |

||||||

三井寺めぐり 【園城寺・釈迦堂】 平成25年04月17日 |

近江三十三観音霊場5番札所 【園城寺・観音堂】 平成25年11月13日 |

湖国十一面観音霊場1番札所 【園城寺別所・微妙寺】 平成25年11月13日 |

神仏霊場147番札所 【園城寺・金堂】 平成25年11月13日 |

|||

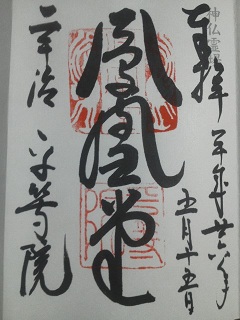

| 戒光山(かいこうさん)西教寺(さいきょうじ)/兼法勝西教寺(けんほっしょうさいきょうじ) | ||||||

平成26年09月17日 |

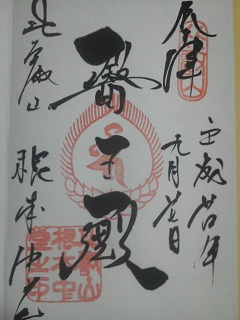

148.西教寺 西教寺は、滋賀県大津市坂本5-13-1にある天台真盛宗の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。 西教寺は、室町時代、中興の祖であり天台真盛宗の宗祖である真盛(しんせい)が入寺してから栄えたと伝わります。全国に約400の末寺を有する寺院で、境内には明智光秀公の供養塔があります。比叡山三塔の一つである横川(よかわ)への登り口に位置しています。 |

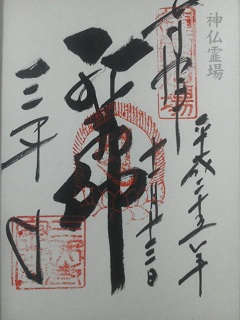

神仏霊場148番札所 【西教寺】 平成26年09月17日 |

||||

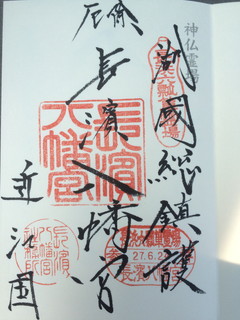

| 日吉大社(ひよしたいしゃ) | ||||||

日本百名橋 【大宮橋】 令和05年12月21日 |

山王神社総本宮 【山王鳥居】 令和05年12月21日 |

|||||

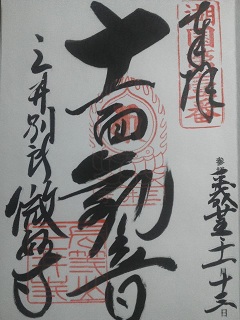

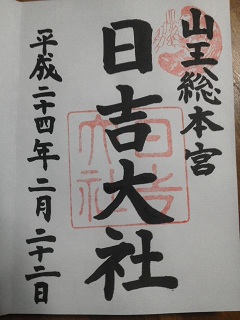

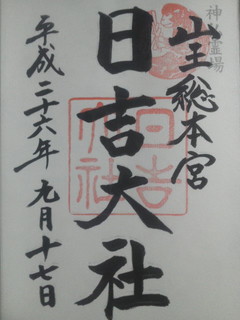

149.日吉大社 日吉大社は、滋賀県大津市坂本5-1-1にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと/西本宮)、大山咋神(おおやまくいのかみ/東本宮)。 日吉大社は、全国にある山王神社(日吉神社・日枝神社)の総本宮です。比叡山延暦寺を示す山形が付いた鳥居が特徴的です。 |

||||||

国宝 西本宮本殿 平成24年02月22日 |

二十二社 【日吉大社】 平成24年02月22日 |

近江国二宮 【日吉大社】 平成26年09月17日 |

神仏霊場149番札所 【日吉大社】 平成26年09月17日 |

|||

| 比叡山(ひえいざん)延暦寺(えんりゃくじ)根本中堂(こんぽんちゅうどう) | ||||||

かおり風景100選 【比叡山延暦寺の杉と香】 平成24年09月27日 |

人と自然が織りなす日本の風景百選 【京都を護る霊峰・比叡山】 平成26年10月29日 |

|||||

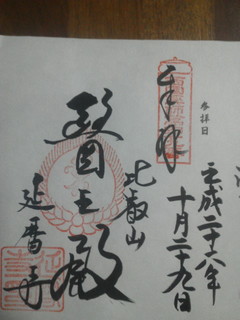

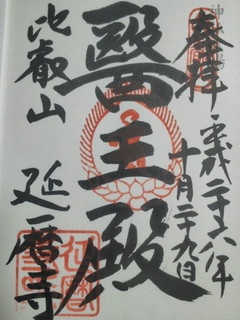

150.延暦寺・根本中堂 延暦寺は、滋賀県大津市坂本本町4220にある天台宗の総本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。 根本中堂は、比叡山延暦寺の総本堂であり、東塔エリアの中心となるお堂です。延暦07年(西暦788年)、伝教大師・最澄が創建した一乗止観院(いちじょうしかんいん)が起源となるお堂です。現在の建物は、江戸幕府3代目将軍・徳川家光によって再建されたものです。 |

||||||

西国三十三所観音霊場御礼参り 【延暦寺・根本中堂】 平成24年09月27日 |

西国四十九薬師霊場49番札所 【延暦寺・根本中堂】 平成26年10月29日 |

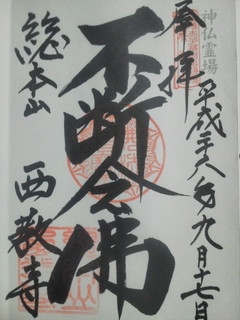

神仏霊場150番札所 【延暦寺・根本中堂】 平成26年10月29日 |

東海四十九薬師霊場特別札所 【延暦寺】 令和07年**月**日 |

|||

特別巡拝・伊勢 特別巡拝・伊勢  |

||||||

| 皇大神宮(こうたいじんぐう) | ||||||

日本百名橋 【伊勢・宇治橋】 令和06年01月30日 |

人と自然が織りなす日本の風景百選 【伊勢神宮と宮域林】 令和02年04月02日 |

|||||

特別151.皇大神宮 皇大神宮は、三重県伊勢市宇治館町1にある神社です。通称、内宮(ないくう)です。主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)。 日本全国の神社で授与される神宮大麻はこの皇大神宮の神札です。御皇室の祖先を祀る場所として、二所宗廟(にしょそうびょう)と言われることがあります。 |

||||||

かおり風景100選 【伊勢神宮参道千年の杜】 平成25年04月18日 |

二十二社めぐり 【皇大神宮】 平成24年01月08日 |

神宮別宮めぐり 【内宮】 平成25年04月18日 |

神仏霊場特別札所 【皇大神宮】 平成26年11月05日 |

|||

| 豊受大神宮(とようけだいじんぐう) | ||||||

特別152.豊受大神宮 豊受大神宮は、三重県伊勢市豊川町279にある神社です。通称、外宮(げくう)です。主祭神は豊受大御神(とようけのおおみかみ/食物、穀物を司る女神)。 内宮と外宮に14の別宮、43の摂社、24の末社、42の所管社の合計125社を総称して神宮と呼ぶこともあります。 |

||||||

二十二社めぐり 【豊受大神宮】 平成24年01月08日 |

神宮別宮めぐり 【外宮】 平成25年04月18日 |

神仏霊場特別札所 【豊受大神宮】 平成26年11月05日 |

全国百選めぐり 【伊勢神宮と鳥居前町】 平成25年04月18日 |

|||

神仏霊場巡拝の道・参拝達成 神仏霊場巡拝の道・参拝達成  |

||||||

|

||||||

天台宗五門跡・参拝達成 天台宗五門跡・参拝達成  |

||||||

門跡(もんせき/もんぜき)は、ご皇族・摂関クラスの公家が住職を務めた寺院を指します。どこの宗派でも格式の高い寺院として認識されています。 天台宗五門の他、天台宗五ケ室門跡や京都五箇室門跡とも言ったりするようです。青蓮院、三千院、妙法院、曼殊院、毘沙門堂の5寺を指します。5寺とも「神仏霊場巡拝の道」に含まれていました。 |

||||||

湖東三山・参拝達成 湖東三山・参拝達成  |

||||||

湖東三山(ことうさんざん)は、滋賀県湖東地方の西明寺、金剛輪寺、百済寺の三つの天台宗寺院の総称です。 室町時代には、敏満寺(犬上郡多賀町敏満寺)、大覚寺(東近江市大覚寺町)と合わせて湖東五山として栄えたと伝わりますが、戦国時代には衰退したようです。 湖東三山の名称や範囲は、昭和40年頃に近江鉄道が運行を開始した定期観光バスのコース名として使用されたことがきっかけで定着したと言われています。 平成25年(西暦2013年)には、名神高速道路の秦荘(はたしょう)PAが湖東三山PAと名称変更となり、認知度が高まっていることがわかります。3寺とも「神仏霊場巡拝の道」に含まれていました。 |

||||||

神仏習合の巡礼・御朱印めぐり 神仏習合の巡礼・御朱印めぐり  |

||||||

[神仏霊場巡拝の道(全札所/PC向け)] [神仏霊場-和歌山] [神仏霊場-奈良] [神仏霊場-大阪] [神仏霊場-兵庫] [神仏霊場-京都] [神仏霊場-滋賀] [出雲國神仏霊場を巡る旅] [紀伊山地の霊場と参詣道] [稲荷社寺めぐり] [神仏習合の霊場]に戻る [神社仏閣めぐり]に戻る [トップページ]に戻る |

||||||