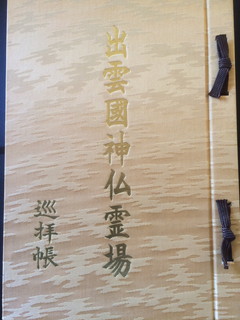

出雲國神仏霊場を巡る旅・御朱印めぐり

出雲國神仏霊場を巡る旅・御朱印めぐり

公式引用

出雲地方は宍道湖・中海を囲んで美しい自然と温かな人情がいまだ残る「日本の心の故郷」です。そしてその美しくも温かな人と自然の風景の中に、数多くの由緒ある神社・仏閣があるのです。「出雲國神仏霊場」とは、今回「社寺縁座の会」に参画した20社寺に巡拝番号をうち、それに沿って宍道湖・中海を囲む出雲地方を大きく8の字を描いて巡っていただこうという壮大なラウンドルートです。決して慌てず、急がず、自分のペースで「結ばれたご縁を大切にし、円くつなげて和をつくっていこう」という祈りの心をそれぞれが胸に抱く旅。さまざまな「不安」や「災い」にさらされる現代に生きる人たちにとって、そんな「心の旅」は今なにより求められているものなのかもしれません。

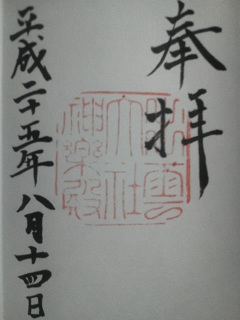

拝殿

平成25年08月14日

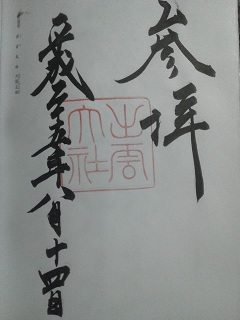

神楽殿

平成25年08月14日

日本の渚100選

【稲佐の浜】

令和06年06月16日

1.出雲大社

出雲大社は、島根県出雲市大社町杵築東195にある神社です。主祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。

出雲大社は、正確な創建時期は不明ですが、古事記や日本書紀といった古代の文献にその由緒が記されており、日本最古の神社の一つとされています。かつては杵築大社(きずきたいしゃ)と呼ばれていました。二拝四拍手一拝で参拝するのが正式な作法とされています。

出雲国一宮

【出雲大社・神楽殿】

平成25年08月14日

出雲国一宮

【出雲大社】

平成25年08月14日

平成28年07月27日

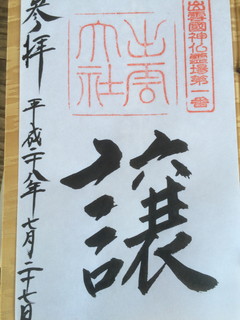

出雲國神仏霊場1番札所

【出雲大社】

平成28年07月27日

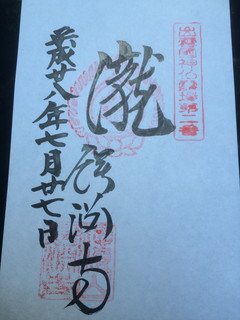

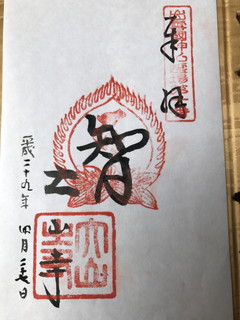

2.鰐淵寺

鰐淵寺は、島根県出雲市別所町148にある天台宗の寺院です。本尊は千手観世音菩薩、薬師瑠璃光如来。

鰐淵寺は、伝承では推古天皇02年(西暦594年)、智春(ちしゅん)が当地の浮浪の滝に祈って推古天皇(第33代陛下)の眼疾が平癒したことから、同天皇の勅願寺として建立されたと伝わります。

平成28年07月27日

出雲國神仏霊場2番札所【鰐淵寺】平成28年07月27日

中国三十三観音霊場25番札所【鰐淵寺】平成28年07月27日

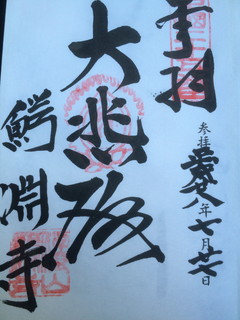

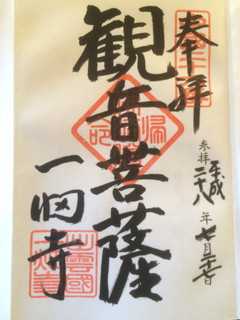

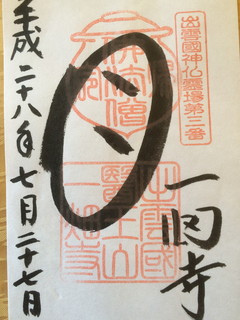

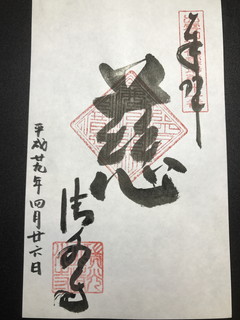

3.一畑寺

一畑寺は、島根県出雲市小境町803にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は瑠璃観世音菩薩、薬師瑠璃光如来。

一畑寺は、寺伝によれば、寛平06年(894年)に創建されたと伝えられています。通称・一畑薬師(いちばたやくし)で広く知られ、「目のお薬師さま」として全国的な信仰を集めています。

平成28年07月27日

中国三十三観音霊場26番札所

【一畑寺】

平成28年07月27日

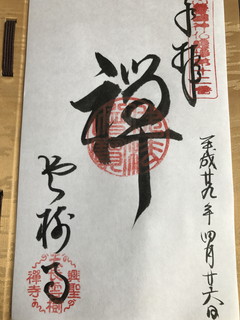

出雲國神仏霊場3番札所

【一畑寺】

平成28年07月27日

4.佐太神社

佐太神社は、島根県松江市鹿島町佐陀宮内73にある神社です。主祭神は佐太御子大神(さたみこのおおかみ)。

佐太神社は、出雲国風土記に登場する古社で、出雲大社と同様、旧暦10月(神在月)には全国の八百万の神々が佐太神社にも集まるとされ、11月20〜25日まで「神在祭(お忌みさん)」が行われます。

平成29年04月26日

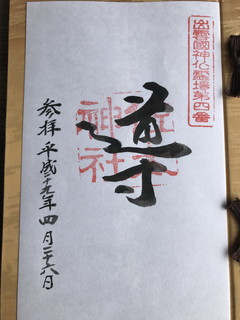

出雲國神仏霊場4番札所

【佐太神社】

平成29年04月26日

平成29年07月19日

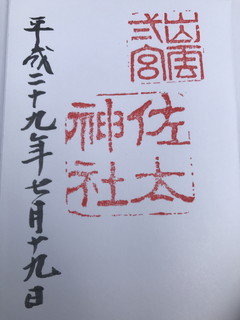

出雲国二宮

【佐太神社】

平成29年07月19日

平成29年04月26日

5.月照寺

月照寺は、島根県松江市外中原町179にある浄土宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

月照寺は、寛文04年(西暦1664年)に松江藩初代藩主・松平直政(まつだいら なおまさ)が廃寺を再建し、月照寺と名付けたと伝わります。境内にある松江藩主・松平家の墓所は国の史跡に指定されています。

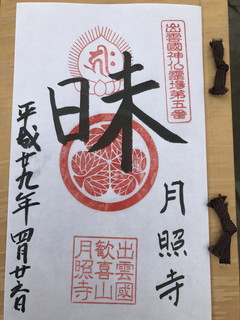

出雲國神仏霊場5番札所

【月照寺】

平成29年04月26日

平成29年04月26日

6.売布神社

売布神社は、島根県松江市和多見町81にある神社です。主祭神は速秋津比売神(はやあきつひめのかみ)。

売布神社は、出雲国風土記に登場する古社で、元々は意宇の入海(おうのいりうみ/宍道湖)の西部湖岸にあり、潮の流れや地形の変動に伴い遷座してきたと考えられています。鎌倉時代頃に現在地に鎮座したと考えられています。

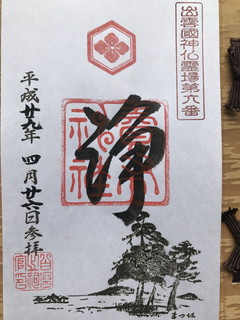

出雲國神仏霊場6番札所

【売布神社】

平成29年04月26日

平成29年04月26日

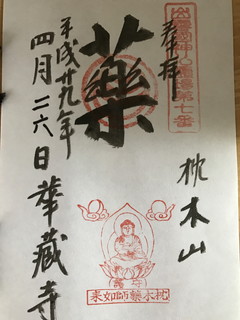

7.華蔵寺

華蔵寺は、島根県松江市枕木町205にある臨済宗南禅寺派にある寺院です。本尊は釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)、枕木薬師如来(まくらぎやくしにょらい)。

華蔵寺は、寺伝によれば、延暦年間(西暦804〜824年)に智元(ちげん)によって開かれたと伝わります。通称として枕木山(まくらぎさん) とも呼称されます。

出雲國神仏霊場7番札所

【華蔵寺】

平成29年04月26日

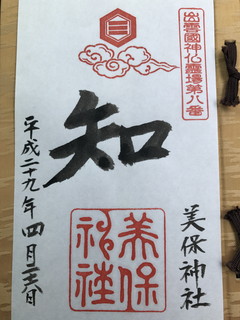

8.美保神社

美保神社は、島根県松江市美保関町美保関608にある神社です。主祭神は事代主神(ことしろぬしのかみ)、三穂津姫命(みほつひめのみこと)。

美保神社は、出雲国風土記に記載のある神社です。主祭神である事代主神は、えびす神とされている神様で美保神社は「えびす様の総本宮」を主張されています。

平成29年04月26日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【青石畳】

平成29年04月26日

出雲國神仏霊場8番札所

【美保神社】

平成29年04月26日

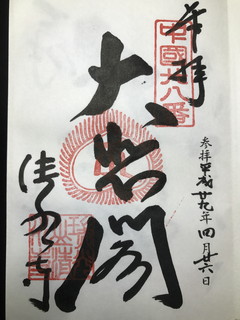

伯耆国二宮

【大神山神社・奥宮】

平成29年04月27日

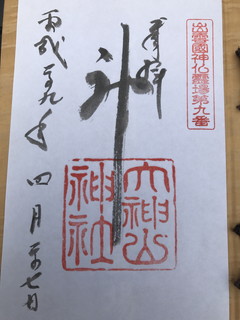

出雲國神仏霊場9番札所

【大神山神社・奥宮】

平成29年04月27日

9.大神山神社・奥宮

大神山神社・奥宮は、鳥取県西伯郡大山町大山にある神社です。主祭神は大穴牟遅神(おおなむぢのみこと/大国主命)。

大神山神社・奥宮は、約700mにわたる自然石の石畳が敷き詰められており、その長さは日本一といわれています。本殿と拝殿が一体となった権現造りの社殿は、国の重要文化財に指定されており最大級の規模です。

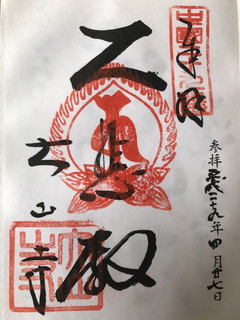

10.大山寺

大山寺は、鳥取県西伯郡大山町大山9にある天台宗の別格本山寺院です。本尊は地蔵菩薩/十一面観世音菩薩。

大山寺は、寺伝によれば、養老02年(西暦718年)に依道(よりみち/のちに金蓮と改名)によって開かれたと伝えられています。ある日、金色の狼を追い大山に入った依道は、地蔵菩薩の出現に感銘を受け、出家して修行に励み、地蔵菩薩を祀ったのが始まりとされています。

平成29年04月27日

中国三十三観音霊場29番札所

【大山寺】

平成29年04月27日

平成29年04月27日

出雲國神仏霊場10番札所

【大山寺】

平成29年04月27日

11.清水寺

清水寺は、島根県安来市清水町528にある天台宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

清水寺は、寺伝によると、用明天皇02年(西暦587年)に山城国から来た僧侶・尊隆(そんりゅう)によって開かれたとされています。京都の清水寺と区別するために「安来(やすぎ)清水寺」とも呼ばれています。

平成29年04月26日

中国三十三観音霊場28番札所

【清水寺】

平成29年04月26日

平成29年04月26日

出雲國神仏霊場11番札所

【清水寺】

平成29年04月26日

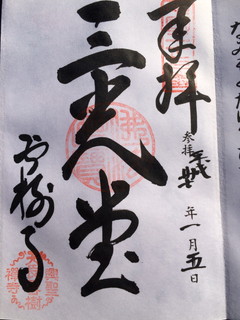

12.雲樹寺

雲樹寺は、島根県安来市清井町281にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は聖観世音菩薩、拈華微笑仏(ねんげみしょうぶつ)。

雲樹寺は、寺伝によれば、元亨02年(西暦1322)に弧峰覚明(こほうかくみょう)禅師が開山したのが始まりと伝わります。江戸時代初期に松江藩主・堀尾氏が復興に尽力し、再び繁栄しました。

平成27年01月05日

中国三十三観音霊場27番札所

【雲樹寺】

平成27年01月05日

平成29年04月26日

出雲國神仏霊場12番札所

【雲樹寺】

平成29年04月26日

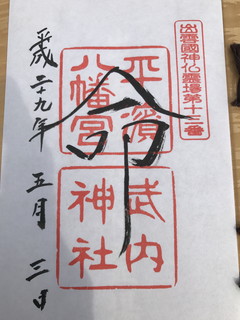

13.平濱八幡宮

平濱八幡宮武内神社は、島根県松江市八幡町303にある神社です。主祭神は、應神天皇(おおじんてんのう/15代天皇)、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう/14代天皇)、神功皇后(じんぐうこうごう/14代天皇の皇后)。

平濱八幡宮武内神社は、出雲国最古の八幡宮と伝えられる平濱八幡宮と、延命長寿の神として信仰される武内神社が同じ境内に祀られています。

八幡宮めぐり

【平濱八幡宮武内神社】

平成29年05月03日

【平濱八幡宮武内神社】

やるき達磨

平成29年05月03日

出雲國神仏霊場13番札所

【平濱八幡宮武内神社】

平成29年05月03日

平成29年05月03日

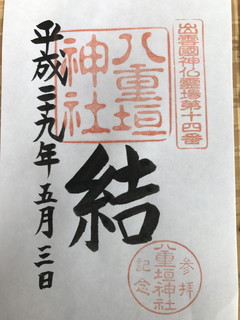

14.八重垣神社

八重垣神社は、島根県松江市佐草町227にある神社です。主祭神は素盞嗚尊(すさのをのみこと)。

八重垣神社は、日本神話の中でも特に有名な「八岐大蛇退治」の舞台となった場所として知られています。素盞嗚尊が、八岐大蛇から櫛稲田姫命を救い出す際、彼女を隠した場所がこの神社の奥にある佐久佐女の森(さくさめのもり)だと伝えられています。

出雲國神仏霊場14番札所

【八重垣神社】

平成29年05月03日

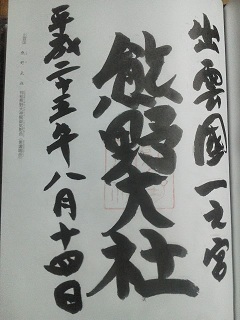

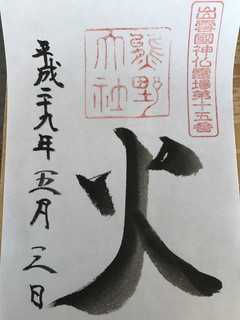

15.熊野大社

熊野大社は、島根県松江市八雲町熊野2451にある神社です。主祭神は熊野大神(くまのおおかみ/櫛御気野命/くしみけぬのみこと)。

熊野大社は、毎年10月に行われる神事・鑽火祭(さんかさい)など火を司る神社として特別な地位・日本火出初之社(ひのもとひでぞめのやしろ)とされています。出雲大社の宮司(出雲國造)は、新任の際に熊野大社から神聖な火を起こす道具を拝戴し、この火をもって初めて祭祀を行うという伝統が今も続いています。

平成25年08月14日

出雲国一宮

【熊野大社】

平成25年08月14日

平成29年05月03日

出雲國神仏霊場15番札所

【熊野大社】

平成29年05月03日

平成29年05月03日

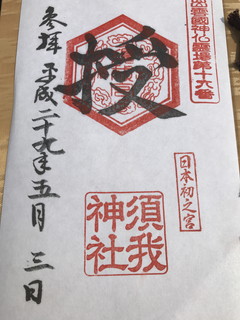

16.須我神社

須我神社は、島根県雲南市大東町須賀260にある神社です。主祭神は須佐之男命(スサノオノミコト)。

須我神社は、社伝によると、須佐之男命が八岐大蛇退治の後に建てた宮殿が神社になったものと伝え、日本初之宮(にほんはつのみや)と書かれた石票が建立されています。また、その際、須佐之男命が詠んだ歌が日本初の和歌ということで「和歌発祥の地」ともされています。

出雲國神仏霊場16番札所

【須我神社】

平成29年05月03日

平成29年05月03日

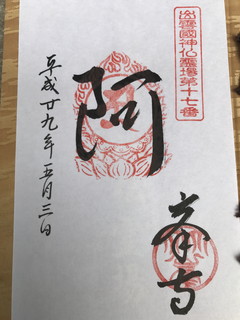

17.峯寺

峯寺は、島根県雲南市三刀屋町給下1381にある真言宗御室派の寺院です。本尊は大日如来。

峯寺は、寺伝によれば、斉明天皇04年(西暦658年)に役行者(えんのぎょうじゃ)によって開かれたと伝えられています。かつては出雲大峯(いずもおおみね)として知られ、出雲修験の根本道場として、多くの山伏を統括していたと言われています。戦国時代の兵火で多くの堂宇を焼失しましたが、後に再興され、現在に至っています。

出雲國神仏霊場17番札所

【峯寺】

平成29年05月03日

平成29年05月03日

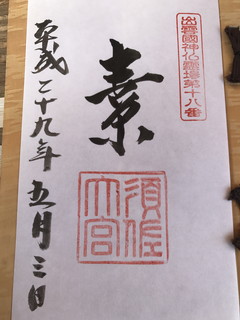

18.須佐神社

須佐神社は、島根県出雲市佐田町須佐730にある神社です。主祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)。

須佐神社は、日本神話に登場する須佐之男命が、全国各地を開拓した後に最後に訪れ、自身の魂を鎮めた地であると伝えられています。本殿は、文久元年(西暦1861年)に建立されたもので、出雲大社と同じく大社造りの様式です。

出雲國神仏霊場18番札所

【須佐神社】

平成29年05月03日

平成28年07月27日

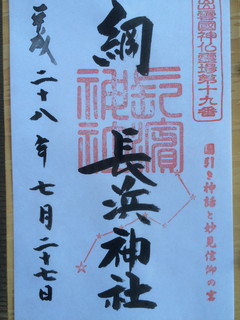

19.長浜神社

長浜神社は、島根県出雲市西園町上長浜4258にある神社です。主祭神は八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)。

長浜神社は、出雲の国が狭いと考えた八束水臣津野命が、海の向こうの余った土地を綱で引き寄せて、出雲の国を広げたとされる神話の舞台となった場所です。

出雲國神仏霊場19番札所

【長浜神社】

平成28年07月27日

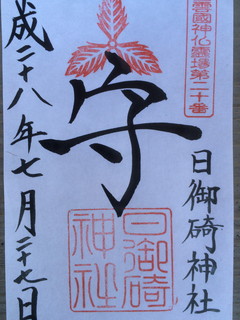

20.日御碕神社

日御碕神社は、島根県出雲市大社町日御碕455にある神社です。主祭神は神素盞嗚尊(神の宮)/天照大御神(日沈宮)。

日御碕神社は、上の宮・神の宮と下の宮・日沈宮(ひしずみのみや)の二社から成り立っています。伊勢神宮が「日の本の昼を守る」のに対し、日御碕神社は「日の本の夜を守る」という勅命を受けた神社であるとされています。

平成28年07月27日

全国百選めぐり

【出雲日御碕の百選】

令和03年08月16日

出雲國神仏霊場20番札所

【日御碕神社】

平成28年07月27日

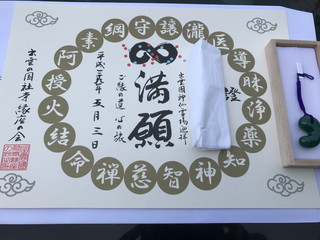

出雲國神仏霊場を巡る旅・参拝達成

出雲國神仏霊場を巡る旅・参拝達成

平成29年05月03日 |

満願 平成28年07月27日に3番札所【一畑寺】で御朱印帳を購入して、平成29年05月03日に18番札所【須佐神社】で結願に至りました。10ヶ月間ほどの巡礼となりました。出雲國神仏霊場は、構成札所はいずれも格式高い名刹古刹ばかりで見応え十分でした。こういう神仏習合の霊場はバリエーション豊かでとても楽しいです。墨書きが一文字となる専用の御朱印となるのも良いです。 |

|||

神仏習合の巡礼・御朱印めぐり

神仏習合の巡礼・御朱印めぐり

[神仏霊場巡拝の道(全札所/PC向け)] [神仏霊場-和歌山] [神仏霊場-奈良] [神仏霊場-大阪] [神仏霊場-兵庫] [神仏霊場-京都] [神仏霊場-滋賀] [出雲國神仏霊場を巡る旅] [紀伊山地の霊場と参詣道] [稲荷社寺めぐり]

[神仏習合の霊場]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る