金沢市は百選の宝庫になっており、全国百選めぐり【金沢城と城下町の百選】と全国百選めぐり【本多の森公園】と全国百選めぐり【金沢郊外の百選】に別けてあります。

平成20年07月25日、平成22年10月06日、平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

金沢城(かなざわじょう)は、石川県金沢市丸にある城跡です。

金沢城は、戦国時代、加賀一向一揆の拠点となっていた御山御坊(おやまごぼう)跡に、佐久間盛政(さくま もりまさ)が築城したのが始まりです。

羽柴秀吉と柴田勝家の戦いに決着が着いた以降、前田利家に与えられ、五層の天守が造られました。慶長07年(西暦1602年)に天守が落雷によって焼失、代わりに三階櫓が建造されました。

明治時代には陸軍の第9師団司令部が置かれ、戦後は金沢大学が置かれ、平成08年以降は、金沢城公園として整備されています。平成20年には国の史跡【金沢城跡】となりました。

日本100名城【金沢城】。日本名城百選【金沢城】。

平成23年03月12日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

金沢市寺町台(てらまちだい)地区は、石川県金沢市寺町にある伝統的建造物群保存地区です。

金沢市寺町台地区は、犀川(さいがわ)の南に位置しており、【金沢城】から見れば南西に位置しています。犀川を天然の要害、寺町群を宗教の要害として整備されていることが伺えます。

金沢市寺町台地区は、【金沢市卯辰山麓】、「小立野寺院群」と併せて「金沢三寺院群」の一つとされています。旧野田道、旧鶴来道という二本の街路に沿って寺院が集積しており、「金沢三寺院群」の中で最も規模が大きく、約70もの寺社が指定区域内にあります。

平成06年から、鐘の打ち手の居なくなった寺院で鐘音愛好会(有志の住民)が毎週土曜日の18時に鐘を撞くという活動によって維持されています。平成23年03月12日、現地では18時前に妙典寺に訪問して待機していると、住職さんの代わりに鐘を打つ役の人がきて鐘を打ち始めました。私も声をかけて鐘を打たせて頂きました。

残したい日本の音風景100選【寺町寺院群の鐘】。重要伝統的建造物群保存地区【金沢市寺町台】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

百間堀(ひゃっけんぼり)通りは、【金沢城】と【兼六園の間を走る通りです。

百饟掘は、天正08〜11年(西暦1580年〜1583年)に佐久間盛政(さくま もりまさ)が整備した水堀が明治44年(西暦1911年)に埋め立てられ、金沢を代表する基幹道路となりました。

百饟掘には桜並木が植樹されており、石川橋がかかっています。石川橋の東が兼六園、西が金沢城石川門(かつての搦手門)に繋がっています。

日本の道100選【百間堀通り・百万石通り】の顕彰碑は、交差点「兼六園下」の南側にあるスペースに設置されています。道路に対して背中を向けてあり、背も低いので、発見がとても難しかったです。私の中で一番探した顕彰碑の一つです。

日本の道100選【百間堀通り・百万石通り】。新・日本街路樹100景【百間堀通り】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日、令和06年06月28日他、何度か訪問しました。

百万石(ひゃくまんごく)通りは、石川県金沢市の中心地にある【金沢城】や【兼六園】をぐるっと囲むように走っている通りです。

百万石通りは、1周が約4.3kmの車道となっており、史跡、名勝などの観光地や公共施設などが密集しているエリアとなります。

広坂(ひらさか)大通りは、石川県金沢市にある日本100名城【金沢城】の南側を走る通りで、百万石通りの一部を構成しており、香林坊交差点から広坂交差点までの東西約500mほどの通りとなります。

広坂大通りは、片側3車線の大通りで、両サイドと中央分離帯にそれぞれにマツやクスノキ、イチョウなどが植樹されており、緑豊かな通りとなっています。

日本の道100選【百間堀通り・百万石通り】。新・日本街路樹100景【広坂大通り】。

令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

兼六園(けんろくえん)は、石川県金沢市兼六町にある庭園です。

兼六園は、加賀藩5代目藩主・前田綱紀(まえだ つなのり)が別荘「蓮池御殿(れんちごてん)」を建ててその周りを庭園化を始めたことが起源とされています。 現地にある噴水は、日本に現存する最も古い噴水と言われています。国の特別名勝【兼六園】に指定されており、流石にこの格式の庭園だと日本の都市公園100選【兼六園】の顕彰碑は飾られていませんでした。問合せしましたが現存は不明です。

兼六園は、江戸時代を代表する池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)庭園で、岡山市の【後楽園】と水戸市の【偕楽園】と並んで日本三名園の1つに数えられています。

兼六園では、日本海特有の湿った雪の重みで枝が折れないようにするため、11月頃から12月中旬にかけて雪吊り作業が行われます。例年3月中旬頃まで雪吊り風景が見れます。

人と自然が織りなす日本の風景百選【金沢の兼六園・雪つり風景】。日本の都市公園100選【兼六園】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

浅野川大橋(あさのがわおおはし)は、石川県金沢市を流れる浅野川に架かる道路橋です。

浅野川大橋は、大正11年(西暦1922年)に供用開始された鉄筋コンクリートアーチ橋です。現在、国道159号線と国道359号線の重複道路となっています。

かつては、北陸鉄道金沢市内線が浅野川大橋上を通っていました。浅野川大橋の両岸はそれぞれ重伝建地区となっています。

日本の橋100選【浅野川大橋】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

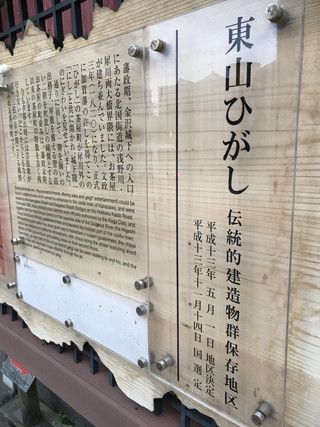

金沢市東山(ひがしやま)ひがし地区は、石川県金沢市東山1丁目にある伝統的建造物群保存地区です。

金沢市東山ひがし地区は、浅野川の東側に文政03年(西暦1820年)に加賀藩の許可を受けて、創設された茶屋町として発展した地区です。

現地では電柱が地中化されており、石畳が広がり、茶屋町創設時から明治初期に建築された茶屋様式の町家が多く残っています。

茶屋様式とは、一階に出格子を構え、二階の建ちを高くして座敷を設ける建築様式です。東山ひがし地区の周囲には【金沢市卯辰山麓】、浅野川の西側には【金沢市主計町】が広がっています。

遊歩百選【ひがし茶屋街と心の道】。重要伝統的建造物群保存地区【金沢市東山ひがし】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

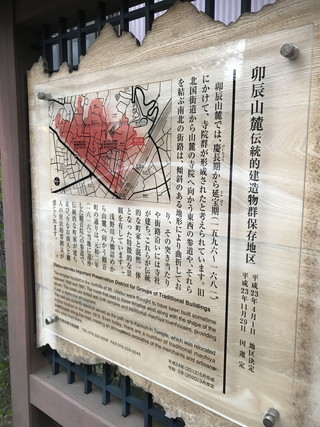

金沢市卯辰山麓(うだつさんろく)地区は、石川県金沢市にある伝統的建造物群保存地区です。

金沢市卯辰山麓地区は、加賀藩3代目藩主・前田利常(まえだ としつね)が、元和年間から寛永年間(西暦1615年〜1644年)にかけて整備した寺院群で、40余りの寺院と2つの神社が指定地区内にあります。

金沢市卯辰山麓地区は、【金沢市東山ひがし】地区を囲うように周辺地域一帯が選定されています。【金沢城】の北東に位置しており、南東にある小立野(おだつの)寺院群、南西にある【金沢市寺町台】地区と併せて「金沢三寺院群」の一つとされています。金沢城を守るように意図的に寺院を配置していることが窺えます。

遊歩百選【ひがし茶屋街と心の道】の「心の道」は金沢市卯辰山麓地区のルートを指しています。

遊歩百選【ひがし茶屋街と心の道】。重要伝統的建造物群保存地区【金沢市卯辰山麓】。

平成24年04月28日、平成25年08月01日、令和04年04月13日他、何度か訪問しました。

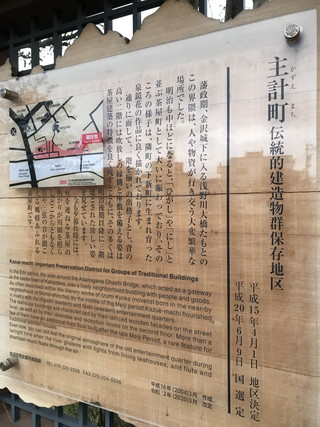

金沢市主計町(かずえまち)地区は、石川県金沢市主計町にある伝統的建造物群保存地区です。

金沢市主計町は、浅野川の西側沿いに料亭や茶屋が建ち並ぶ地区で、「木虫籠(きむずこ)」と呼ばれる虫かごのように目の細かい格子窓が特徴です。芸妓さんの姿もチラホラ。

金沢市主計町は、加賀藩士・富田主計(とだ かずえ)の屋敷があったことに由来するとされています。この町名は時代の流れの中で消えていましたが、平成11年に、全国初の旧町名復活として知られています。

金沢市主計町は、【金沢市東山ひがし】、「にし茶屋街」と併せて「金沢三茶屋街」とされています。

重要伝統的建造物群保存地区【金沢市主計町】。