高岡市は百選が多いので、全国百選めぐり【高岡城と城下町の百選】と全国百選めぐり【高岡郊外の百選】に別けてあります。

平成20年07月25日、平成22年10月07日、平成25年08月01日、令和元年08月13日、令和07年07月10日他、何度か訪問しました。

高岡城(たかおかじょう)は、富山県高岡市古城にある城跡です。

高岡城は、江戸時代の慶長14年(西暦1609年)、初代加賀藩主・前田利長(まえだ としなが)による築城です。一国一城令により廃城となっているので、実際に運用されたのは僅かな期間でした。

廃城後も高岡町奉行所の管理下で、加賀藩の米蔵・塩蔵・火薬蔵・番所などが置かれおり、防衛拠点としての機能は一定残されたと伝わります。

文政04年(西暦1821年)の高岡大火災により全焼し、そのまま明治維新を迎えています。水堀や土塁などが残っており、【高岡城跡】として国の史跡に指定されています。。

現在、城郭は【高岡古城公園】として整備されていますが、縄張りはしっかり残っており、越中国一宮【射水神社】が鎮座する本丸跡地を囲うように水堀と本丸、二の丸、鍛冶丸、明丸、三の丸と曲輪が並んで配置されています。築城当時の堀を、ほぼそのまま残しており、水堀が一番の見所かな、と思います。日本の都市公園100選【高岡古城公園】の顕彰碑は、大手口跡の右側に他の顕彰碑と併せて設置されていました。

日本100名城【高岡城】。日本名城百選【高岡城】。日本の都市公園100選【高岡古城公園】。

平成25年08月01日、令和元年08月13日他、何度か訪問しました。

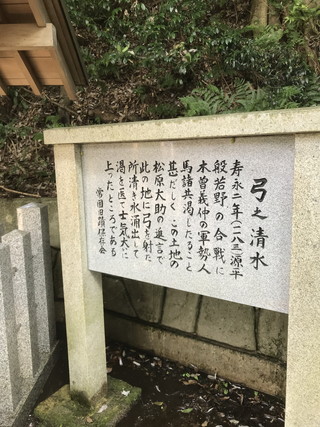

弓の清水(ゆみのしょうず)は、富山県高岡市常国にある湧水です。

弓の清水には、源義仲が弓で地面を突いたところから清水が湧き出たといわれる伝説があります。現地には、源義仲の銅像がありました。

平成の名水百選【弓の清水】。

平成23年05月24日、令和元年08月13日他、何度か訪問しました。

八丁道(はっちょうみち)は、富山県高岡市東上関にある参道です。

八丁道は、加賀藩初代藩主・前田利長の墓所とその菩提寺である瑞龍寺(ずいりゅうじ)を繋いでおり、距離が八丁(約870m)あることがその名の由来です。

瑞龍寺は、富山県高岡市にある曹洞宗の寺院です。山号は高岡山(こうこうざん)。仏殿、法堂、山門の3棟が近世禅宗様建築の代表作として国宝に指定されています。富山県では唯一の国宝建築物のある寺院です。

石畳の両側にクロマツやサツキが植樹されています。

新・日本街路樹100景【八丁道】。

令和07年07月10日に訪問しました。

高岡市美術館(たかおかしびじゅつかん)は、富山県高岡市中川一丁目1-30にある美術館です。

高岡市美術館は、平成06年(西暦1994年)09月15日に開館した美術館で、【高岡古城公園】の東側に位置しています。美術工芸、金属造形を中心とした常設展示が行われています。

高岡市出身の漫画家・藤子・F・不二雄さんの「ふるさとギャラリー」なども実施されています。公共建築百選【高岡市美術館】の顕彰碑は普段、掲示されておらず、事務所で保管されているとのことでした。快く撮影させて頂けました。ありがとうございました。

公共建築百選【高岡市美術館】。

平成23年05月24日、令和元年08月13日、令和04年04月14日他、何度か訪問しました。

高岡市山町筋(やままちすじ)地区は、富山県高岡市小馬出町にある伝統的建造物群保存地区です。

高岡市山町筋地区は、慶長14年(西暦1609年)に【高岡城】の城下町として開町されて以来の商人町でしたが、明治33年(西暦1900年)の高岡大火で町域の大半が燃えました。

高岡大火からの復興に伴って建てられた、明治時代中期から昭和時代初期の建築物が多く、防火構造の土蔵造りの町家やレンガ造り洋風建築の銀行が代表的です。

強く防火を意識した明治時代の都市計画を示すものとしても貴重な地区と言えます。山町筋の真ん中位に無料の駐車場が整備されているのがとても良いです。

重要伝統的建造物群保存地区【高岡市山町筋】。

平成26年09月18日、令和04年04月14日他、何度か訪問しました。

高岡市金屋町(かなやまち)地区は、富山県高岡市金屋町にある伝統的建造物群保存地区です。

高岡市金屋町地区は、慶長14年(西暦1609年)に加賀藩初代藩主・前田利長(まえだ としなが)が、【高岡城】の城下町繁栄策として、領内から7名の鋳物師(いもじ/いものし)を金屋町に呼び寄せ、鋳物場を開設したのが始まりです。

高岡鋳物発祥の地となり、高岡銅器産業の中心として大いに栄えた地区です。鋳物師町としては初の重要伝統的建造物群保存地区の認定となります。

「狭間の格子(さまのこ)」や「千本格子(せんぼんごうし)」と呼ばれる繊細な格子や袖壁(そでかべ)などの特徴が見れる家並みに沿って石畳が続いています。

重要伝統的建造物群保存地区【高岡市金屋町】。