未分類の仏閣・御朱印めぐり

未分類の仏閣・御朱印めぐり

前書

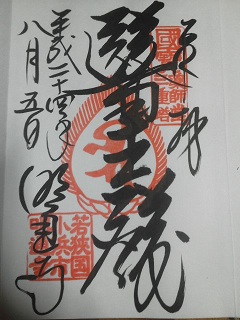

特定のグループに分類しにくい仏閣とその御朱印です。1.明通寺

明通寺は、福井県小浜市門前5-22にある真言宗御室派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

明通寺は、寺伝によると、大同元年(西暦806年)、征夷大将軍・坂上田村麻呂によって創建されたと伝えられています。蝦夷征討で亡くなった人々の供養を願って建立されたとされています。福井県内で唯一、建造物として国宝に指定されている本堂と三重塔を有することで知られています。

平成24年08月05日

平成24年08月05日

平成24年08月05日

平成24年08月05日

2.毛越寺

毛越寺は、岩手県平泉町字大沢58にある天台宗の別格本山寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

毛越寺は、寺伝によれば、嘉祥03年(西暦850年)に慈覚大師・円仁によって開かれたとされています。現在の本堂は、平安時代の様式を再現し、この平成元年(西暦1989年)に再建されたものです。世界文化遺産【平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-】の構成資産の一つです。

平成24年09月10日

平成24年09月10日

平成24年09月10日

平成24年09月10日

3.中尊寺

中尊寺は、岩手県平泉町平泉衣関202にある天台宗の東北大本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

中尊寺は、寺伝によれば、嘉祥03年(西暦850年)に慈覚大師・円仁によって開かれたとされています。天治元年(西暦1124年)に、藤原清衡(ふじわら の きよひら)によって建立された国宝・金色堂で有名です。世界文化遺産【平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-】の構成資産の一つです。

新・日本街路樹100景

【中尊寺・月見坂の杉並木】

平成24年09月11日

平成24年09月11日

平成24年09月11日

平成24年09月11日

平成24年10月10日

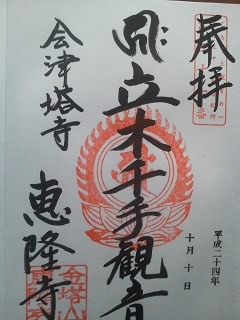

4.恵隆寺

恵隆寺は、福島県会津坂下町大字塔寺字松原2944にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

恵隆寺は、寺伝によると、欽明天皇元年(西暦540年)に梁国の仏僧・青岩が造った庵が起源とされています。会津地方にある弘安寺(中田観音)、如法寺(鳥追観音)とともに「会津ころり三観音」の一つに数えられています。

平成24年10月10日

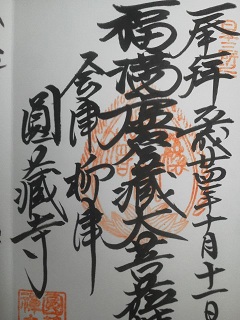

5.円蔵寺

円蔵寺は、福島県柳津町柳津字寺家町甲176にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は虚空蔵菩薩。

円蔵寺は、寺伝によると、大同02年(西暦807年)、弘法大師・空海が虚空蔵菩薩を彫刻し、徳一(とくいつ)が虚空蔵堂を建立したのが始まりとされています。別称・福満虚空蔵(ふくまんこくうぞう)で、日本三虚空蔵の一つに数えられています。

平成24年10月11日

平成24年10月11日

平成24年10月11日

6.誕生寺

誕生寺は、千葉県鴨川市小湊183にある日蓮宗の霊跡寺院です。本尊は十界本尊。

誕生寺は、寺伝によると、建治02年(西暦1276年)、日蓮の弟子である日家(にけ)が、日蓮の生家跡に建立しましたが。大地震と津波により寺域が水没したため、現在地に移転して再興されたと伝わります。

平成24年10月21日

かおり風景100選

【天津小湊町誕生寺の線香と磯風】

平成24年10月21日

平成24年10月21日

平成24年10月25日

7.清浄光寺

清浄光寺は、神奈川県藤沢市西富1-8-1にある時宗の総本山寺院です。本尊は阿弥陀如来。

清浄光寺は、通称・遊行寺(ゆぎょうじ)として知られています。時宗の開祖である一遍(いっぺん)は特定の寺を持たず、全国を巡って念仏を広めましたが、弟子たちが教団を整備する中で、遊行寺は時宗の総本山となりました。

平成24年10月25日

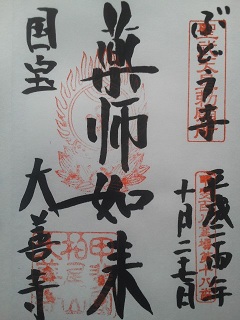

8.大善寺

大善寺は、山梨県甲州市勝沼町勝沼3559にある真言宗智山派の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

大善寺は、寺伝によれば、養老02年(西暦718年)に行基がこの地を訪れた際、夢の中に手にぶどうを持った薬師如来が現れたとされています。行基はこの像を自ら刻んで安置し、寺を開いたと伝えられています。

平成24年10月27日

かおり風景100選

【勝沼・一宮のぶどう畑とワイン】

平成30年08月11日

平成24年10月27日

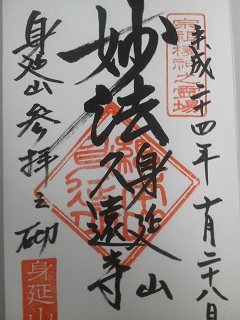

9.久遠寺

久遠寺は、山梨県身延町身延3567にある日蓮宗の総本山寺院です。本尊は三宝尊。

久遠寺は、寺伝によると、文永11年(西暦1274年)に日蓮は、佐渡島への流刑を終えて後、波木井実長(はきい さねなが)の招きに応じてこの身延山に入山しました。日蓮が入滅した後、その遺言により、弟子たちが日蓮の廟所を守るために、この地に久遠寺を創建しました。

平成24年10月28日

平成24年10月28日

平成24年10月28日

平成25年02月23日

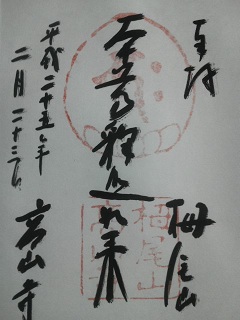

10.高山寺

高山寺は、京都市右京区梅ケ畑栂尾町8にある真言宗系の単立寺院です。本尊は釈迦如来。

高山寺は、寺伝によると建永元年(西暦1206年)に後鳥羽上皇の院宣により、明恵(みょうえ)によって再興されたと伝わります。日本最古の漫画とされる国宝【鳥獣人物戯画(ちょうじゅうじんぶつぎが)】を所有しています。

平成25年02月23日

平成25年03月31日

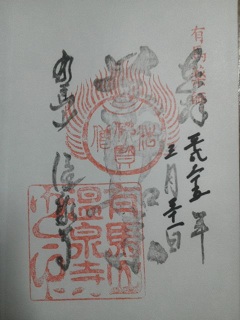

11.温泉寺

温泉寺は、神戸市北区有馬町1643にある黄檗宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

温泉寺は、伝承によれば、行基が有馬温泉を再興した際に、温泉の守護として温泉寺を開いたとされています。

平成25年03月31日

平成25年04月28日

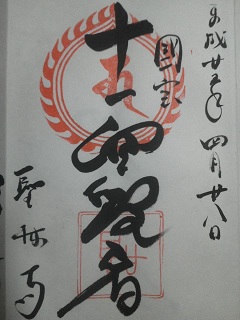

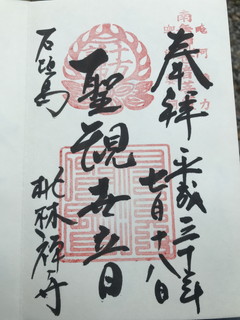

12.聖林寺

聖林寺は、奈良県桜井市下692にある真言宗室生派の寺院です。本尊は子安延命地蔵菩薩。

聖林寺は、寺伝によると、和銅05年(西暦712年)に多武峰妙楽寺(現・談山神社)の別院・遍照院として藤原鎌足の長子・定慧(じょうえ)が創建したと伝わります。

平成25年04月28日

平成25年07月25日

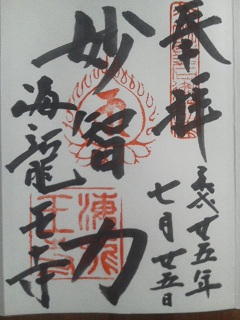

13.海龍王寺

海龍王寺は、奈良県奈良市法華寺北町897にある真言律宗の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

海龍王寺は、寺伝によると、天平03年(西暦731年)に藤原不比等(ふじわら の ふひと)の邸宅跡に創建されたと伝わります。総高約4mの国宝【海竜王寺五重小塔】は、工芸品ではなく建造物として国宝に指定されており国内最小の国宝五重塔です。

平成25年07月25日

平成25年10月17日

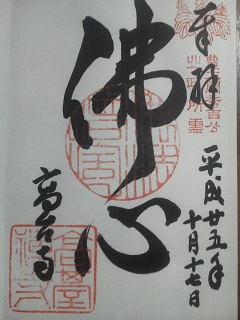

14.高台寺

高台寺は、京都市東山区高台寺下河原町526にある臨済宗建仁寺派の寺院です。本尊は釈迦如来。

高台寺は、寺伝によると、豊臣秀吉の正室・北政所が、慶長08年(西暦1603年)に後陽成天皇から「高台院」の号を勅賜されると、秀吉の菩提を弔おうと寺院の建立を発願し徳川家康もその建立を支援したと伝わります。

平成25年10月17日

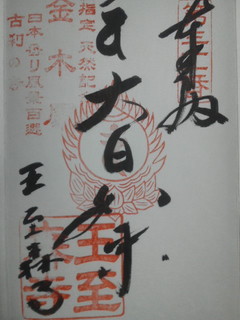

15.王至森寺

王至森寺は、愛媛県西条市飯岡3021にある真言宗御室派の寺院です。本尊は大日如来。

王至森寺は、寺伝によると、舒明天皇(第34代陛下)が道後温泉へ行幸の途中、燧灘(ひうちなだ)で暴風雨に遭い、この時、森の中の寺で難を避けた故事に因み王至森寺と称したと伝わります。国の天然記念物指定名称は【往至森寺のキンモクセイ】となっています。

平成26年05月04日

かおり風景100選

【西条王至森寺の金木犀】

平成28年10月19日

平成26年05月04日

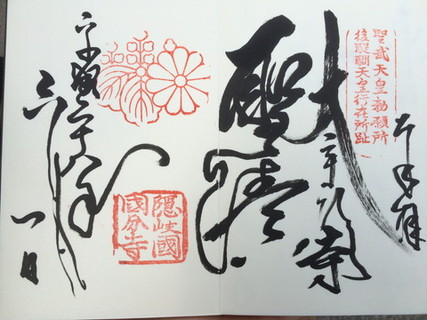

16.隠岐国分寺

隠岐国分寺は、島根県隠岐の島町池田風呂前5番地にある東寺真言宗派の寺院です。本尊は釈迦如来。

隠岐国分寺は、天平13年(西暦741年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により全国各地に建立された「国分寺」の一つで、隠岐国の国分寺として創建されました。承久の乱で敗れた後鳥羽天皇(第82代陛下)の行在所(あんざいしょ)です。

平成28年06月01日

平成28年06月01日

17.伊吹山寺

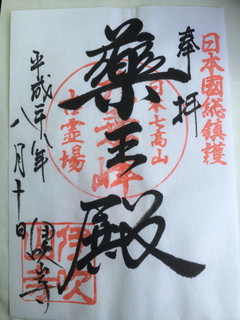

伊吹山寺は、伊吹山の山頂にある天台宗の寺院です。本尊は薬師瑠璃光如来。

伊吹山は古来より修験道や山岳信仰の霊場であり、平安時代には日本七高山(霊山)の一つに数えられています。一時は数百の堂房が山中に建ち隆盛しましたが、戦国時代に兵火でほとんどが焼失しています。

平成28年08月10日

平成28年08月10日

平成28年08月10日

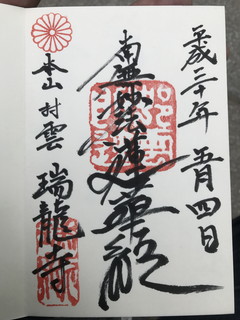

18.瑞龍寺

瑞龍寺は、滋賀県近江八幡市の八幡山山頂にある日蓮宗の門跡寺院です。本尊は三宝尊(さんぼうそん)。

瑞龍寺は、豊臣秀吉の姉である瑞龍院(ずいりゅういん)日秀尼(にっしゅうに)が、実子で秀吉の養子に出した豊臣秀次らを弔うために建立したと伝わります。瑞龍寺は日蓮宗寺院で唯一の門跡寺院となり別名・村雲御所(むらくもごしょ)です。

平成30年05月04日

平成30年05月04日

続・日本100名城

【八幡山城】

平成30年06月24日

恋人の聖地

【八幡山ロープウェー】

平成30年06月24日

19.桃林寺

桃林寺は、沖縄県石垣市石垣285にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は観世音菩薩。

桃林寺は、慶長19年(西暦1614年)に琉球国王・尚寧王(しょうねいおう)の命により建立されたと伝わります。八重山列島で最古の仏教寺院であり、日本最南端の寺院と案内されることが多いです。

平成30年07月18日

名刹巡礼 古寺100選

【桃林寺】

平成30年07月18日

平成30年07月18日

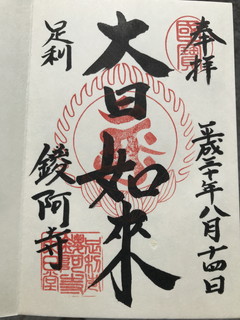

20.鑁阿寺

鑁阿寺は、栃木県足利市家富町2220にある真言宗大日派の寺院です。本尊は大日如来。

鑁阿寺は、鎌倉時代に足利氏の居館跡に建てられた真言宗の寺院です。その広大な敷地は、周囲を堀と土塁で囲まれており、かつての武家屋敷の面影を今に伝えています。樹齢600年を超えると言われる銀杏の木があり、存在感を放っています。

平成30年08月14日

日本100名城

【足利氏館】

平成30年08月14日

平成30年08月14日

21.笠置寺

笠置寺は、京都府相楽郡笠置町笠置山29にある真言宗智山派の寺院です。本尊は弥勒菩薩(崖仏)。

笠置寺は、元弘元年(西暦1331年)に鎌倉幕府打倒を企てていた後醍醐天皇(第96代陛下)は御所を脱出して当寺に立て籠もって挙兵し、元弘の乱を起こしますが、敗れさり、隠岐国へ流罪になりました。この戦乱での兵火で笠置寺は49の塔頭を含み全焼したと伝わります。

平成30年11月25日

平成30年11月25日

平成30年11月25日

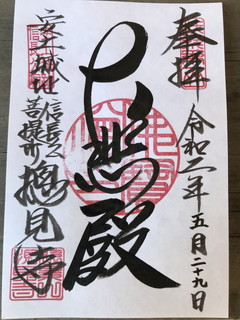

22.摠見寺

摠見寺は、滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6367にある臨済宗妙心寺派の寺院です。本尊は尊十一面觀世音菩薩。

摠見寺は、織田信長が天下統一の拠点として築いた安土城の敷地内に建てられました。本能寺の変後に安土城が焼失した際、摠見寺は類焼を免れましたが、嘉永07年(西暦1854年)の火災で主要建物の大半を焼失しましたが、享徳03年(西暦1454年)建立の三重塔は現存です。

令和02年05月29日

日本100名城

【安土城】

令和02年05月29日

令和02年05月29日

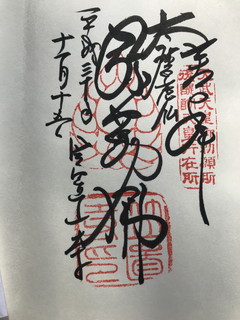

23.妙法生寺

妙法生寺は、千葉県夷隅郡大多喜町筒森1749にある日蓮宗の寺院です。本尊は不明。

妙法生寺は、寺伝によると、建長05年(西暦1253年)に日蓮が朝日に向かって「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えたことが寺の名前の由来と伝わります。境内には、約2万株・20万本の紫陽花が植えられています。

令和05年07月03日

残したい日本の音風景100選

【麻綿原のヒメハルゼミ】

令和05年07月03日

令和05年07月03日

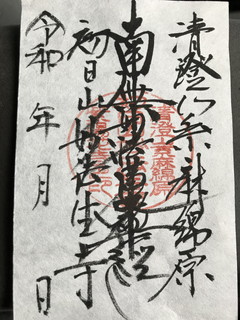

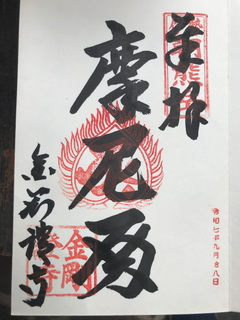

24.金剛證寺

金剛證寺は、三重県伊勢市朝熊町548にある臨済宗南禅寺派の寺院です。本尊は福威智満虚空蔵大菩薩(ふくいちまんこくうぞうだいぼさつ)。

金剛證寺は、寺伝によると、天長02年(西暦825年)に弘法大師・空海が真言密教の道場として中興したと伝えられています。神仏習合の時代、伊勢神宮の鬼門を守る寺として伊勢信仰と結びつき、「伊勢へ参らば朝熊を駆けよ、朝熊駆けねば片参り」と言われるようになったと伝わります。現地では日本三大虚空蔵菩薩の第一位と明記されています。

令和07年09月18日

令和07年09月18日

令和07年09月18日

伝統仏教・本山めぐり

伝統仏教・本山めぐり

[南都七大寺] [真言宗十八本山] [天台宗比叡山・繖五山] [浄土宗七大本山] [法然上人二十五霊場] [浄土真宗十本山] [臨済宗十五本山] [曹洞宗両大本山] [成田山めぐり] [大仏めぐり] [文殊めぐり] [未分類の仏閣]

[伝統仏教・本山めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る