萩市の百選は、全国百選めぐり【萩城と城下町の百選】と全国百選めぐり【萩郊外の百選】に別けてあります。

平成20年07月13日、平成23年03月30日、平成24年06月02日、令和07年05月28日他、何度か訪問しました。

萩城(はぎじょう)は、山口県萩市にある城跡です。別名、指月城です。

萩城は、関ヶ原の戦いに西軍として破れ、周防国・長門国の2ヶ国に減封された毛利輝元(もうり てるもと)が、【広島城】に代わる新たな居城として慶長13年(西暦1608年)に築いた城です。

萩城は、天守を構える本丸、内堀、二の丸、中堀、三の丸、外堀と重厚な防御網に、指月山山頂には詰城にあたる詰丸を備えており、江戸時代の城郭にしては非常に実践的な城跡になっています。

防御側が、石垣の上に登るための「雁木」と呼ばれる石段が残っており、石垣上から鉄砲による一斉射撃を想定していたのだろうか、妄想が捗る遺構がしっかり残っています。

長州藩は、明治維新で中心的な役割を果たし、その後の廃城令によって破却されました。廃城される前に撮影された写真が現存しています。

現在は指月公園(しづきこうえん)として観光地となっています。約600本のソメイヨシノが植樹されており、1本だけ花びらが純白色の珍しい桜・ミドリヨシノがあるそうな。

日本100名城【萩城】。日本名城百選【萩城】。

令和07年05月28日に訪問しました。

詰丸(つめまる)は、指月山山頂の標高143mにある城跡です。別名として萩城要害跡とも呼ばれています。

萩城の登山口から730mの行程で、一般の方ならば約20分ほどで訪問可能と思います。私は33分掛かりましたが…。

現地では、石垣で固められた虎口から二の丸跡、本丸跡、また搦手門跡や石切の跡に加え昭和時代に復元された土塀や貯水池跡が残っています。

令和07年05月28日訪問時は、山麓には「展望台なし」と明記されていますが、萩の城下町を見下ろすことが出来てロケーション上々でした。

日本100名城【萩城】。日本名城百選【萩城】。

平成23年03月30日、平成24年06月02日、平成29年05月04日、平成29年05月17日、令和07年05月28日他、何度か訪問しました。

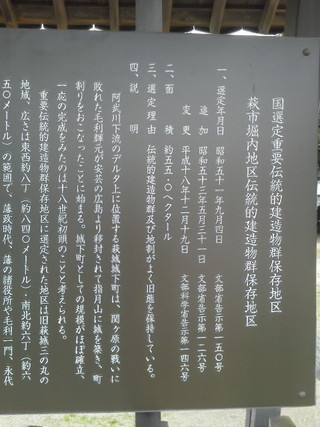

萩市堀内(ほりうち)地区は、山口県萩市堀内にある伝統的建造物群保存地区です。

萩市堀内地区は【萩城】の城下町として発展した地区です。重伝建の指定範囲は萩城の「三の丸」に当たります。「堀内」という地名通り、水堀(新堀川)によって守られている地区です。

毛利一門をはじめとする大身の武家屋敷が建ち並んでいたとされており、近世城下町の武家屋敷としての地割が今もよく残っています。土塀や生垣越しに夏蜜柑の木が顔を出しているのが印象的です。

これらは、明治維新によって収入を失った士族たちを救うために、夏蜜柑の栽培を促進した経緯があります。夏蜜柑は、5月に花が咲き、1年後には果実が食べ頃となり、収穫できるようになります。なので、白いみかんの花と、黄色く染まった果実を同時に見ることが出来ます。

かおり風景100選【萩城下町夏みかんの花】。重要伝統的建造物群保存地区【萩市堀内地区】。

平成23年03月30日、平成24年06月02日、平成29年05月04日、平成29年05月17日、令和07年05月28日他、何度か訪問しました。

萩市平安古(ひやこ)地区は、山口県萩市平安古にある伝統的建造物群保存地区です。

萩市平安古地区は【萩城】の城下町として発展した地区です。堀内地区が上級武士の武家屋敷群だとすれば、平安古地区は中級武士の武家屋敷群となります。

重伝建の指定範囲は、萩城三の丸を囲む南側に位置しており、萩市平安古地区の中でも一部となっており、100を超える重伝建の中で最も小さい指定範囲となっています。西に橋本川が流れ、集落内部も鍵曲(かいまがり)と呼ばれるクランクが設けられていて、直進出来ないようになっています。

かおり風景100選【萩城下町夏みかんの花】。重要伝統的建造物群保存地区【萩市平安古地区】。

平成23年03月30日、平成24年06月02日、令和07年05月28日他、何度か訪問しました。

菊屋横丁(きくやよこちょう)は、萩市道春若町南片河線の通称です。

萩藩の御用商人であった菊屋家住宅の脇を通っているのがその名の由来と思われます。東西に全長約500mの通りです。

菊屋横丁は、なまこ壁と呼ばれるの土塀が続く道となっています。なまこ壁とは、壁面に平瓦を並べて貼り、瓦の継ぎ目に漆喰を蒲鉾形に盛り付けて塗る工法のことです。

古い商家跡などはありますが、上記の重伝建地区3つのいずれにも含まれておらず、3つの重伝建の中央的な場所を南北に走っています。日本の道100選【菊屋横丁】の顕彰碑は、菊屋横丁沿いにありますが、一方通行で時期によっては観光客も多いので車移動は困難です。

日本の道100選【菊屋横丁】。

令和07年05月28日に訪問しました。

平安橋(へいあんばし)は、山口県萩市を流れる新堀川に架かる橋です。

新堀川は【萩城】の外堀を形成していた川になり、新堀川の内側が重要伝統的建造物群保存地区【堀内地区】となります。

堀内地区は毛利家の重臣の屋敷が並ぶ三の丸となっており、総門が設けられており、三の丸に入るには手形が必要になり、夜間は封鎖されていました。

現在の平安橋は、明和年間(西暦1764〜1772年)に石橋として架橋されました。平安橋の北側には「平安古乃総門址」の碑があります。

日本百名橋【平安橋】。

平成23年03月30日、平成24年06月02日、令和03年08月15日他、何度か訪問しました。

萩市浜崎(はまさき)地区は、山口県萩市浜崎にある伝統的建造物群保存地区です。

萩市浜崎地区は、【萩城】の城下町として発展した地区です。集落の東側に松本川が流れ西側が日本海に面しています。

江戸時代には北前船の寄港地として廻船業と水産業で栄えた地区で、大正時代から昭和時代初期にかけては、イリコ(煮干し)や夏蜜柑の輸出港として栄えました。

地区の南北を走る本町筋を中心に、江戸時代後期から昭和初期にかけての建築物がが残っています。現地では商家町ぽくも感じまずが、重伝建としては港町としての認定です。

重要伝統的建造物群保存地区【萩市浜崎】。