平成26年12月30日、令和05年12月28日他、何度か訪問しました。

伊万里焼(いまりやき)・有田焼(ありたやき)は、佐賀県伊万里市や有田町で生産される焼物です。

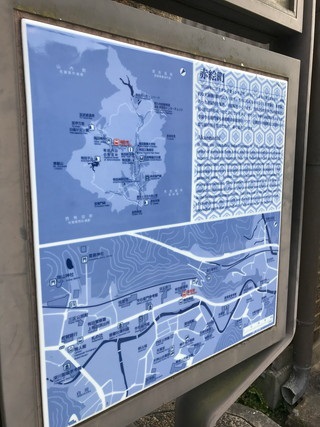

発祥は、江戸時代初期、有田町にある泉山磁石場(いずみやまじせきば)で、朝鮮人陶工の李参平(り さんぺい/日本に帰化後は、金ケ江三兵衛)さんが磁器の原料である白磁鉱を発見し、日本で最初の磁器が誕生しました。

有田皿山で作られた磁器が伊万里港から出荷されたため、有田焼は通称「伊万里焼」や「伊万里」と呼ばれるようになりました。これが「有田焼」が「伊万里焼」と呼ばれる由縁です。明治時代以降は、生産地の名前をとって「有田焼」と呼ばれることが多くなり、現在は、有田地区の製品を「有田焼」、伊万里地区の製品を「伊万里焼」と区別するようです。 結果、同じ有田焼に2つの呼び名が出来たというお話です。

かおり風景100選【伊万里焼土と炎のかおり】。残したい日本の音風景100選【伊万里の焼物の音】。人と自然が織りなす日本の風景百選【伊万里と有田・陶磁器の里】。

平成26年12月30日他、何度か訪問しました。

ここでいう伊万里焼は狭義の「伊万里焼」について簡単に解説をします。

伊万里焼は、延宝03年(西暦1675年)、佐賀県伊万里市にある大川内山(おおかわちやま)にて、佐賀鍋島藩の御用窯としてはじまり、朝廷や将軍家・大名への献上品として用いられた高級志向の陶磁器です。鍋島焼とも表現されます。

大川内山地区では、無料の駐車場があり、のんびり探索できるようになっています。庶民でも買えるお土産品も多く楽しめます。

かおり風景100選【伊万里焼土と炎のかおり】。残したい日本の音風景100選【伊万里の焼物の音】。人と自然が織りなす日本の風景百選【伊万里と有田・陶磁器の里】。

平成26年12月30日、令和05年12月28日他、何度か訪問しました。

有田町有田内山(ありたうちやま)地区は、佐賀県西松浦郡有田町にある伝統的建造物群保存地区です。

その地区の中心を走るのが、泉山〜南川良原線となっており、毎年ゴールデンウィークに開かれる有田陶器市期間中は道路沿いに陶器店が並ぶのだとか。一度それを直接見てみたいのですが、それ以外の時期に訪ねると少し寂しげな印象を受ける地区です。

かつて日本の道100選【陶磁の道(泉山南川良原線)】の顕彰碑は、心無い人によって奪われていましたが、令和05年12月28日の再訪時には、陶器製の顕彰碑がありました。こういう個性は素晴らしいと思います。

元々、現地の道は「有田町道泉山南川良原線」とされていましたが、現在は「佐賀県道281号大木有田線」となっているようです。顕彰碑における名称が、「陶磁の道」となっていましたので当サイトでも【陶磁の道(泉山南川良原線)】と表記することにします。

日本の道100選【陶磁の道(泉山南川良原線)】。重要伝統的建造物群保存地区【有田町有田内山】。

令和05年12月28日に訪問しました。

佐賀県立九州陶磁文化館(きゅうしゅうとうじぶんかかん)は、佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1にある美術館です。

佐賀県立九州陶磁文化館は、その名の通り、陶磁器専門の美術館で、無料公開されています。コレクションは無料とは思えないレベルで充実していますが、トイレまで陶磁器になっている拘りが素晴らしいです。

公共建築百選【佐賀県立九州陶磁文化館】の顕彰碑は受付の近くの壁にありました。陶器と磁器の違いは、陶器は「土」が主原料となった焼物で、瀬戸焼とか信楽焼とか備前焼とかが有名です。磁器は「石」が主原料となった焼物です。有田焼はこちらで、他に九谷焼や砥部焼などが有名です。(勉強の成果)

公共建築百選【佐賀県立九州陶磁文化館】。