平成22年09月23日、平成30年07月13日他、何度か訪問しました。

りんご並木通りは、長野県飯田市内の中央にある大通りに沿って林檎が植えられた並木道です。

昭和22年(西暦1947年)の「飯田大火」により市街地の7割強を焼失し、その防火対策の一環として30m幅員の防火帯道路が街の中心で交差し、町が4分割されるように整備されました。

昭和28年(西暦1953年)に飯田東中学校の生徒たちによって林檎が植樹されました。その後、年間を通して代々飯田東中学校の生徒により管理され、毎秋に収穫作業がおこなわれます。

平成11年(西暦1999年)には、公園として整備も進みました。平成28年(2016年)には、天皇陛下が巡幸されるなど、飯田市の自慢のシンボルとなっています。日本の道100選【りんご並木通り】の顕彰碑は、並木道沿いに分かりやすく設置されていました。

かおり風景100選【飯田りんご並木】。日本の道100選【りんご並木通り】。

平成22年09月23日、令和元年12月28日他、何度か訪問しました。

猿庫の泉(さるくらのいずみ)は、長野県飯田市上飯田6997-1にある湧水です。

江戸時代後期の茶人・不蔵庵龍渓(ふぞうあん りゅうけい)さんが、茶の湯に適する水を探し求め、辿り着いたとするエピソードがあります。

現地は数台の駐車スペースがあり、1〜2分ほど登って湧水地となっていました。南信州の蔵元・喜久水さんでは「猿庫の泉」の湧水を仕込みに使った同名の日本酒が発売されていたりもします。

昭和の名水百選【猿庫の泉】。

平成23年08月20日、令和元年12月28日他、何度か訪問しました。

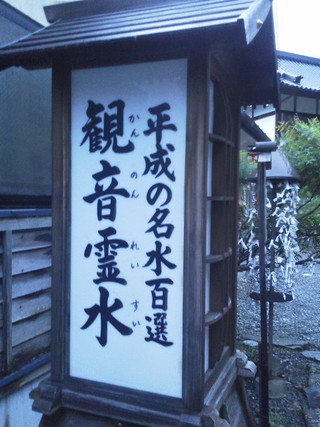

観音霊水(かんのんれいすい)は、長野県飯田市南信濃和田1192にある湧水です。

観音霊水は、南アルプスの池口岳の水脈から、石灰岩層を抜けて現地に湧き出ているそう。なので日本では珍しく硬水です。

観音霊水は、戦国時代の地方領主・遠山氏(とおやまし)が和田城を築城した頃より整備されたと言われています。現地では、和田城を再建した博物館横に水汲み場がありました。

平成の名水百選【観音霊水】。日本の秘境100選【遠山郷】。

に訪問しました。

遠山郷(とおやまごう)は、長野県飯田市南信濃・上村にある山間の集落です。

「日本のチロル」と呼ばれているのは、標高800〜1,000mにある下栗(しもぐり)の里です。オーストリアのチロル地方に似ていることから名付けたそう。

急斜面に家が建っていることはままありますが、こちらは、畑も急斜面になっています。数mの木材を「よせ」と呼び、足場にしたり土の流失を阻止したりする役割があるとのこと。

かつての国道152号線は、細い酷道で陸の孤島のような場所でしたが、今は大分楽に訪問できるようになりました。

人と自然が織りなす日本の風景百選【「日本のチロル」遠山郷の急傾斜畑】。日本の秘境100選【遠山郷】。

平成23年08月13日、令和元年12月28日他、何度か訪問しました。

よこね田んぼの棚田は、長野県飯田市千代にある棚田です。

よこね田んぼの棚田は、山の斜面に約110枚の水田が段々に並んでいます。戦国時代から江戸時代にかけての開田とされており、円を描くような形で棚田を形成しています。

昭和50年頃までのよこね田んぼの棚田は、耕作機械が入らない「千枚田」のような棚田の写真が残っています。現状は、昔ながらの景観と機械による農作業の折半したような生き残り方を選ばれたのだと感じます。それもまた一つの生き残り方ですね。案内板がしっかりしており、迷わず現地に到着することが出来ます。

日本の棚田百選【よこね田んぼの棚田】。