諸国一宮二宮三宮・東海道

諸国一宮二宮三宮・東海道

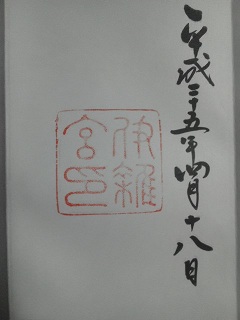

伊賀国

伊賀国

平成24年03月10日

1.伊賀国一宮

敢國神社は、三重県伊賀市一之宮877にある神社です。主祭神は大彦命(おおびこのみこと/古代日本の御皇族)。

敢國神社は、社伝によると、斉明天皇04年(西暦658年)に創建されたと伝えられています。伊賀国阿拝郡(あえぐん)一帯に勢力を持っていた阿閉氏(あえし)が、その祖神を祀ったことが起源とされています。

伊賀国一宮

【敢国神社】

平成24年03月10日

平成29年07月11日

2.伊賀国二宮

小宮神社は、三重県伊賀市服部町1158にある神社です。主祭神は呉服比売命(くれはとりひめのみこと)。

小宮神社は、敢國神社が「大宮」と呼ばれたのに対し、それに次ぐ格式の社として「小宮」と称されたとされています。伊賀忍者の代表的な一族である服部氏の氏神として知られています。

伊賀国二宮

【小宮神社】

平成29年07月11日

平成29年07月11日

3.伊賀国三宮

波多岐神社は、三重県伊賀市土橋752にある神社です。主祭神は大鷦鷯尊(おおさざきのみこと/仁徳天皇)。

波多岐神社は、延喜式神名帳に記載されている「波太伎神社」に比定される古社です。

伊賀国三宮

【波多岐神社】

平成29年07月11日

伊勢国

伊勢国

平成24年04月14日

4.伊勢国一宮

椿大神社は、三重県鈴鹿市山本町字御旅1871にある神社です。主祭神は猿田彦大神(さるたひこおおかみ)。

椿大神社は、全国に約2,000社ある猿田彦大神を祀る神社の総本宮とされています。

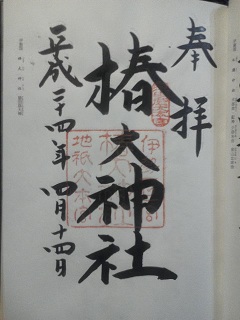

伊勢国一宮

【椿大神社】

平成24年04月14日

平成24年03月03日

5.伊勢国一宮

都波岐神社は、三重県鈴鹿市一ノ宮町1181にある神社です。主祭神は都波岐神社が猿田彦大神。奈加等神社は天椹野命(あまのくののみこと)と中筒之男命(なかつつおのみこと)。

都波岐神社は、同じ境内に奈加等神社(なかとじんじゃ)が鎮座しています。江戸時代の大日本国一宮記に伊勢国一宮として記載されています。

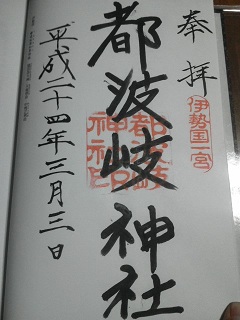

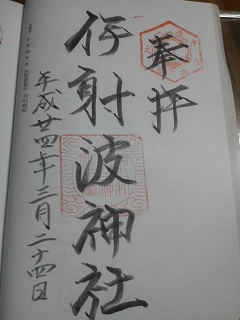

伊勢国一宮

【都波岐神社】

平成24年03月03日

平成30年07月30日

6.伊勢国二宮

多度大社は、三重県桑名市多度町多度1681にある神社です。主祭神は天津彦根命(あまつひこねのみこと/天照大神の第3子)。

多度大社は、古くから「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片参り」と謡われるように、神宮参拝と合わせて参拝される神社だったと思われます。

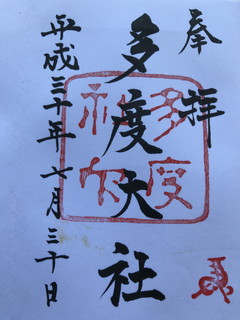

伊勢国二宮

【多度大社】

平成30年07月30日

志摩国

志摩国

7.志摩国一宮

伊雑宮は、三重県志摩市磯部町上之郷にある内宮の別宮です。主祭神は天照坐皇大御神御魂(あまてらしますすめおおみかみのみたま/天照大御神の魂のこと)。

内宮の別宮です。古くから遥宮(とおのみや)として崇敬を集め、地元の人々によって海の幸、山の幸の豊穣が祈られてきました。

【伊雑宮】

拝殿

平成24年03月24日

志摩国一宮

【伊雑宮】

平成24年03月24日

延喜式神名帳

式内社・大社

平成25年04月18日

神宮別宮めぐり

【伊雑宮】

平成25年04月18日

平成24年07月29日

8.志摩国一宮

伊射波神社は、三重県鳥羽市安楽島町字加布良古1210にある神社です。主祭神は稚日女尊(わかひめのみこと)、伊佐波登美命(いざわとみのみこと)、玉柱屋姫命(たまはしらやひめのみこと)、狭依姫命(さよりひめのみこと)。

伊射波神社は、平安時代の「延喜式神名帳」に記載されている式内社です。鳥羽三女神の一つに数えられ、特に女性に縁の深い神社とされています。御朱印は、少し離れた宮司さん宅でいただくことができます。

志摩国一宮

【伊射波神社】

平成24年03月24日

尾張国

尾張国

平成24年03月03日

9.尾張国一宮

真清田神社は、愛知県一宮市真清田1-2-1にある神社です。主祭神は天火明命(あめのほあかりのみこと)。

真清田神社は、平安時代の延喜式神名帳には明神大社として記載され、江戸時代には、尾張藩主の徳川家からも厚い崇敬を受けたと伝わります。大東亜戦争で社殿を焼失しており、現在の社殿は戦後再建されたものです。

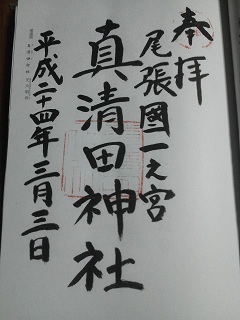

尾張国一宮

【真清田神社】

平成24年03月03日

平成24年03月03日

10.尾張国一宮

大神神社は、愛知県一宮市花池2-15-28にある神社です。主祭神は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)。

奈良時代に、国司が尾張の総社として尾張大国霊神社を定め、その後に大神神社と真清田神社を「対の宮(あいのぐう)」として、ともに一宮に指定したという説があります。御朱印は郵送対応でした。

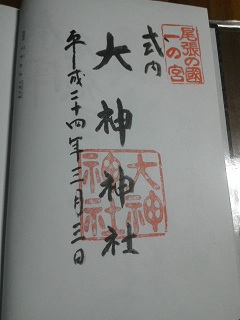

尾張国一宮

【大神神社】

平成24年03月03日

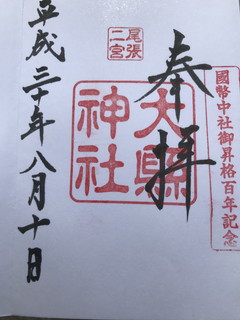

平成30年08月10日

11.尾張国二宮

大縣神社は、愛知県犬山市宮山3にある神社です。主祭神は大縣大神(おおあがたのおおかみ)。

大縣神社の現在の社殿はは、寛文元年(西暦1661年)に尾張藩2代藩主・徳川光友(とくがわ みつとも)によって再興されたものです。毎年03月に行われる「豊年祭」は五穀豊穣と子孫繁栄を願う奇祭として全国的に有名です。

尾張国二宮

【大縣神社】

平成30年08月10日

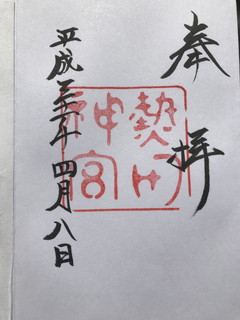

平成31年04月08日

12.尾張国三宮

熱田神宮は、名古屋市熱田区神宮1-1-1にある神社です。主祭神は熱田大神(あつたのおおかみ/草薙剣)。

熱田神宮は、三種の神器の一つ草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)をこの地に祀ったのが、熱田神宮の始まりとされています。織田信長が桶狭間の戦いでの勝利を感謝して奉納した築地塀(ついじべい)が現存しています。

尾張国三宮

【熱田神宮】

平成31年04月08日

三河国

三河国

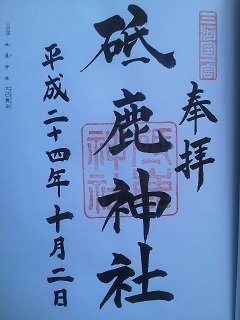

平成24年10月02日

13.三河国一宮・里宮

砥鹿神社は、愛知県豊川市一宮町西垣内2にある神社です。主祭神は大己貴命 (おおなむちのみこと/古事記、日本書紀に登場する神様)。

砥鹿神社は、大宝年間(西暦701~704年)に文武天皇の病気平癒のために三河国を訪れた草鹿砥公宣(くさかど の きんのぶ)が、本宮山の神を迎えて山麓に社殿を造営したのが始まりとされています。

三河国一宮

【砥鹿神社】

平成24年10月02日

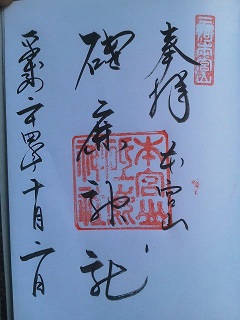

平成24年10月02日

14.三河国一宮・奥宮

砥鹿神社の奥宮は、愛知県豊川市上長山町本宮下4にある神社です。主祭神は大己貴命 (おおなむちのみこと)。

砥鹿神社は、本宮山を神体山としており、山頂に奥宮、山麓に里宮(本社)を構えています。

三河国一宮

【砥鹿神社・奥宮】

平成24年10月02日

平成30年07月31日

15.三河国二宮

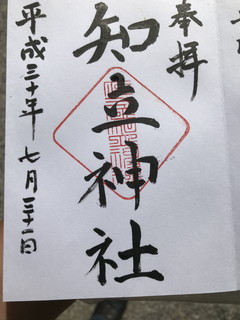

知立神社は、愛知県知立市西町神田12にある神社です。主祭神はウガヤフキアエズノミコト。

知立神社は、古くは池鯉鮒(ちりゅう)大明神と称され、東海道の宿場町・池鯉鮒宿の名の由来にもなりました。江戸時代には、東海道を行き交う旅人から、熱田神宮、三嶋大社と並んで東海道三社の一つとして崇敬を集めました。

三河国二宮

【知立神社】

平成30年07月31日

令和05年04月04日

16.三河国三宮

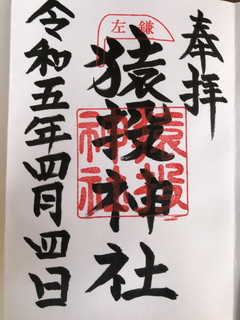

猿投神社は、愛知県豊田市猿投町大城5にある神社です。主祭神は大碓命(おおうすのみこと)。

猿投神社は、神が宿る山として古くから崇められてきた猿投山を御神体としています。古くから「左鎌」を奉納して祈願する習慣があります。

三河国三宮

【猿投神社】

令和05年04月04日

遠江国

遠江国

平成24年12月31日

17.遠江国一宮

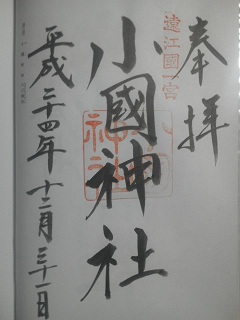

小國神社は、静岡県周智郡森町一宮3956-1にある神社です。主祭神は大己貴命 (おおなむちのみこと/古事記、日本書紀に登場する神様)。

小國神社は、戦国時代には、徳川家康が三方ヶ原の戦いで敗れた後、この神社に立ち寄り勝利を祈願したと伝えられています。その後、天下統一を果たした家康は、小國神社に社領を寄進するなどして手厚く保護したと伝わります。

遠江国一宮

【小國神社】

平成24年12月31日

八幡宮めぐり

【事任八幡宮】

平成24年12月31日

18.遠江国一宮

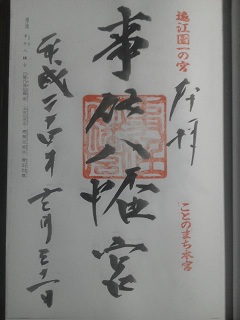

事任八幡宮は、静岡県掛川市八坂642にある神社です。主祭神は己等乃麻知媛命(ことのまちひめのみこと)。

事任八幡宮は、「願い事がことのままに叶う」神社とされており、境内には大杉や大楠があり印象的です。

遠江国一宮

【事任八幡宮】

平成24年12月31日

平成30年08月17日

19.遠江国二宮

鹿苑神社は、静岡県磐田市二之宮にある神社です。主祭神は大名牟遅命(おおなむちのみこと)。

鹿苑神社は、当初は山間部にあったため、国司の巡拝が困難でした。そのため、元慶05年(西暦881年)に当時の遠江国府に近い現在地へ遷座しました。

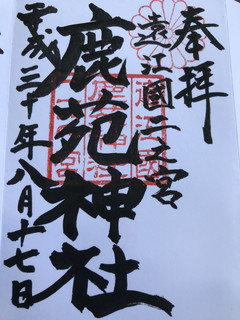

遠江国二宮

【鹿苑神社】

平成30年08月17日

平成30年07月31日

20.遠江国二宮

二宮神社は、静岡県湖西市新居町中之郷320にある神社です。主祭神は大物主神(おおくにぬしのかみ)。

二宮神社は、社伝によると、創建は敏達天皇02年(西暦573年)とされています。平安時代の延喜式神名帳に記載されている「遠江国 浜名郡 大神神社」に比定されています。

遠江国二宮

【二宮神社】

平成30年07月31日

駿河国

駿河国

21.駿河国一宮

富士山本宮浅間大社は、静岡県富士宮市宮町1-1にある神社です。主祭神は木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと/浅間大神)。

富士山本宮浅間大社は、社伝によると、孝霊天皇(第7代陛下)の時代に富士山の噴火を鎮めるために、富士山麓に祀られたのが起源とされています。富士山そのものが御神体とされていて八合目以上は、富士山本宮浅間大社の奥宮の境内地となっています。

平成24年10月28日

平成の名水百選

【湧玉池・神田川】

令和元年07月11日

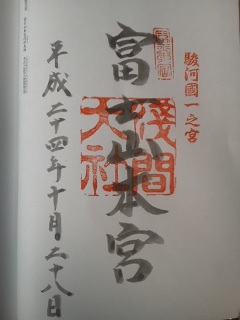

駿河国一宮

【富士山本宮浅間大社】

平成24年10月28日

平成30年08月01日

22.駿河国二宮

豊積神社は、静岡市清水区由比町屋原185にある神社です。主祭神は木花之佐久夜比賣命(このはなさくやひめのみこと)。

豊積神社は、社伝によると、景行天皇の時代、日本武尊が東征の際にこの地で豊受大神(とようけのおおかみ)を祀ったのが始まりと伝えられています。

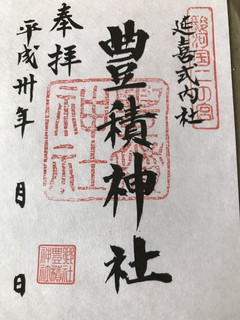

駿河国二宮

【豊積神社】

平成30年08月01日

令和元年12月29日

23.駿河国二宮

豊由気神社は、静岡市清水区庵原町2394にある神社です。主祭神は豊受姫命(とよおかひめのみこと)。

豊由気神社は、駿河国二宮【豊積神社】とされた神社の一つの論社です。現代の社殿は、明治05年(西暦1872年)に再建されたものです。

駿河国二宮

【豊由気神社】

令和元年12月29日

24.駿河国三宮

御穂神社は、静岡市清水区三保1073にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

御穂神社は、社伝によると、崇神天皇の時代に三保の海岸に神が降臨したと伝えられ、古くから三保の地に鎮座していました。三保の松原は、日本三大松原の一つとされています。

平成30年08月01日

日本の白砂青松100選

【三保の松原】

令和05年11月15日

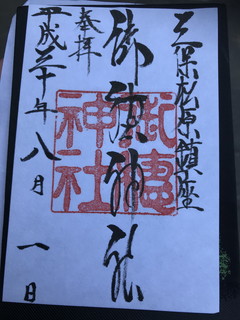

駿河国三宮

【御穂神社】

平成30年08月01日

平成30年08月01日

25.駿河国四宮

伊河麻神社は、静岡市駿河区稲川1-10-15にある神社です。主祭神はは品陀別命(ほむだわけのみこと/応神天皇)。

伊河麻神社は、社伝によると、白鳳04年(西暦675年)に創建されたと伝えられています。武田信玄が駿河国に侵攻した際に戦火に遭い、社殿が焼失し、江戸時代末期に再建されたそう。

駿河国四宮

【伊河麻神社】

平成30年08月01日

令和元年12月29日

26.駿河国五宮

酒瓶神社は、静岡市清水区小島町1273にある神社です。主祭神は大酒大神、小酒大神。

酒瓶神社は、江戸時代には、小島藩主である松平氏から厚い崇敬を受け、藩の守護神社として栄えたと伝わっています。

駿河国五宮

【酒瓶神社】

令和元年12月29日

伊豆国

伊豆国

平成24年10月24日

27.伊豆国一宮

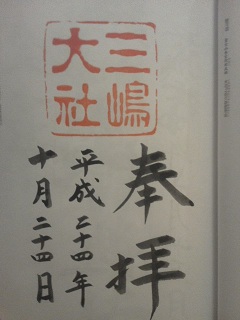

三嶋大社は、静岡県三島市大宮町2-1-5にある神社です。主祭神は三嶋大明神(みしまだいみょうじん/大山祇命と積羽八重事代主神の2柱)。

三嶋大社は、全国の三嶋神社の総本宮とされています。社名の「三嶋」とは伊豆大島・三宅島等から成る伊豆諸島を指すと言われ、主祭神は伊豆諸島の開拓神です。

伊豆国一宮

【三嶋大社】

平成24年10月24日

平成30年08月01日

28.伊豆国二宮

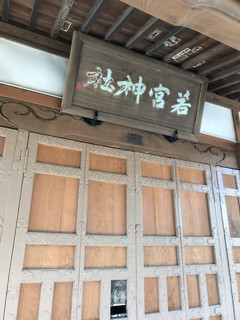

若宮神社は、静岡県三島市西若町8-7にある神社です。主祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと/応神天皇)。

若宮神社は、三嶋大社の境外摂社として、深い関わりを持っていましたが、後に三島大社の境内に移転しています。その際に二宮の地位を失ったと伝承が残っています。

伊豆国二宮

【若宮神社】

平成30年08月01日

平成30年08月01日

29.伊豆国二宮/三宮

浅間神社は、静岡県三島市芝本町6-3にある神社です。主祭神は木花開耶姫命、波布比売命。

浅間神社は、かつて二宮とされていた若宮神社(若宮八幡宮)が三嶋大社の境内に遷座したため、浅間神社が三宮から二宮に昇格したという伝承が残っています。

伊豆国三宮の後、二宮

【浅間神社】

平成30年08月01日

30.伊豆国四宮

廣瀬神社は、静岡県三島市1-19-3楽寿園内にある神社です。主祭神は不明。

廣瀬神社は、社伝によれば天平年間(西暦729~749年)の創建と伝えられています。天正18年(西暦1590年)、豊臣秀吉の小田原攻めの際に兵火に遭い、社殿は焼失してしまいます。

平成30年08月01日

平成の名水百選

【源兵衛川】

平成30年08月01日

伊豆国四宮

【廣瀬神社】

平成30年08月01日

甲斐国

甲斐国

平成24年10月15日

31.甲斐国一宮

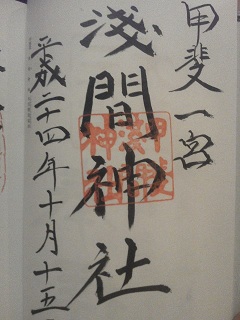

浅間神社は、山梨県笛吹市一宮町一宮1684にある神社です。主祭神は木花開耶姫命(このはなさくやひめ)。

浅間神社は、社伝によると、垂仁天皇(第11代陛下)の時代(紀元前22年)、現在の境内南方に位置する神山(こうやま)の麓に創建されたのが始まりとされています。駿河国一宮の浅間大社は「せんげん」読みで、甲斐国一宮の浅間神社は「あさま」読みです。

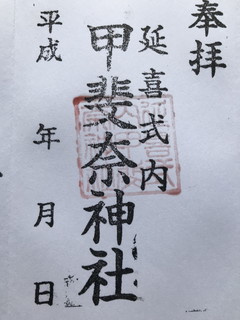

甲斐国一宮

【浅間神社】

平成24年10月15日

平成30年08月11日

32.甲斐国二宮

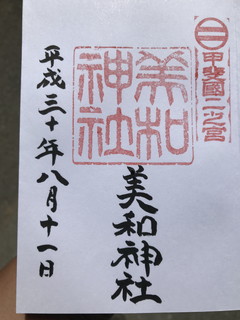

美和神社は、山梨県笛吹市御坂町二之宮1450にある神社です。主祭神は大物主命(おおものぬしのみこと)。

美和神社は、貞観05年(西暦863年)には「従五位上」の神階を授かっている旨が日本三代実録に残っています。

甲斐国二宮

【美和神社】

平成30年08月11日

平成30年08月11日

33.甲斐国三宮

玉諸神社は、山梨県甲府市国玉町1331にある神社です。主祭神は大国玉大神(おおくにたまのおおかみ)。

玉諸神社には、甲斐国一宮(浅間神社)、甲斐国二宮(美和神社)との三社合同で行われる川除祭(水防祭)が古くから行われています。

甲斐国三宮

【玉諸神社】

平成30年08月11日

平成30年08月11日

34.甲斐国四宮

甲斐奈神社は、山梨県笛吹市春日居町国府361にある神社です。主祭神は彦火火出見尊、大己貴命(おおなむちのみこと)。

甲斐奈神社は、社伝によると、日本武尊が東征の際にこの地に立ち寄り、甲斐の国の総鎮守として祀ったのが始まりと伝えられています。

甲斐国四宮

【甲斐奈神社】

平成30年08月11日

甲斐国市川郷

甲斐国市川郷

平成30年08月11日

35.甲斐国市川郷一宮

一宮浅間神社は、山梨県西八代郡市川三郷町高田3696にある神社です。主祭神は木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)。

一宮浅間神社は、甲斐国八代郡市川郷の一宮です。甲斐国一宮の浅間神社と同名なので混同しやすいです。

市川郷一宮

【一宮浅間神社】

平成30年08月11日

平成30年08月11日

36.甲斐国市川郷二宮

弓削神社は、山梨県西八代郡市川三郷町市川大門6737にある神社です。主祭神は瓊瓊杵命、木花開耶姫命、彦火火出見尊、日本武尊、大伴武日連命。

弓削神社は、甲斐国の二宮ではなく、甲斐国八代郡市川郷の二宮です。通称・二の宮さんです。

市川郷二宮

【弓削神社】

平成30年08月11日

相模国

相模国

平成24年10月25日

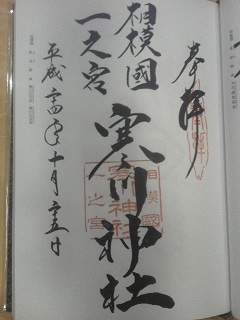

37.相模国一宮

寒川神社は、神奈川県高座郡寒川町宮山3916にある神社です。主祭神は寒川大明神。

寒川神社は、創建は不明なものの、延喜式神名帳では、相模国唯一の明神大社として扱われており古くから信仰を集めていたことがうかがえます。お正月には参拝渋滞が発生しています。

相模国一宮

【寒川神社】

平成24年10月25日

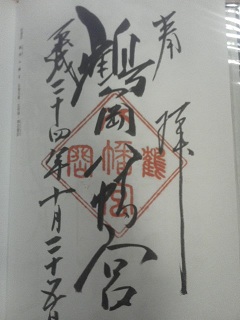

38.相模国一宮相当扱

鶴岡八幡宮は、神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31にある神社です。主祭神は八幡神(やはたのかみ/はちまんじん/応神天皇/八幡大菩薩)。

鶴岡八幡宮は、平安時代に、源氏や鎌倉武士の守護神として創建された神社です。また一宮の歴史はないのに一宮会に所属するなど不思議な存在です。参道は日本の道100選【若宮大路】に選定されています。

四大八幡宮

【鶴岡八幡宮】

平成24年10月25日

日本の道100選

【若宮大路】

令和元年11月06日

相模国一宮相当扱

【鶴岡八幡宮】

平成24年10月25日

令和元年05月03日

39.相模国二宮

川勾神社は、神奈川県中郡二宮町山西2122にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)。

川勾神社は、社伝によると、創建は神武天皇(初代陛下)の御代と伝えられています。毎年07月には川勾神社の神輿が、茅ヶ崎市のサザンビーチまで渡御し、海中に入る勇壮な浜降祭(はまおりさい)が行われています。

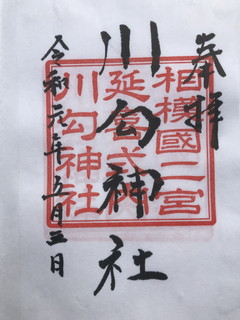

相模国二宮

【川勾神社】

令和元年05月03日

令和元年05月03日

40.相模国三宮

比々多神社は、神奈川県伊勢原市三ノ宮1468にある神社です。主祭神は豊国主尊、天明玉命、雅日女尊、日本武尊。

比々多神社は、社伝によると、創建は紀元前で相模国で最も古い神社の一つとされています。

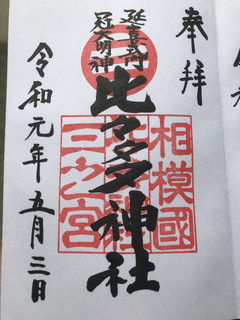

相模国三宮

【比々多神社】

令和元年05月03日

令和元年05月03日

41.相模国四宮

前鳥神社は、神奈川県平塚市四之宮2408にある神社です。主祭神は菟道稚郎子命(うぢのわきいらつこのみこと)。

前鳥神社は、社伝によると、仁徳天皇56年(西暦368年)に創建されたと伝えられる古社です。延喜式神名帳に記載のある式内社です。

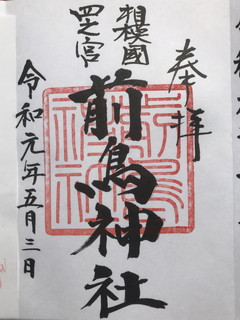

相模国四宮

【前鳥神社】

令和元年05月03日

武蔵国

武蔵国

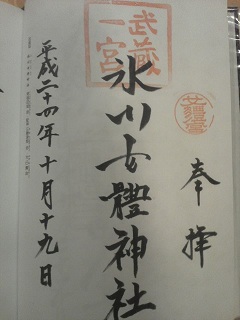

42.武蔵国一宮/三宮

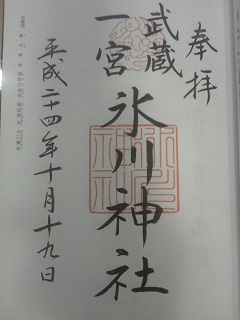

氷川神社は、さいたま市大宮区高鼻町1-407にある神社です。主祭神は須佐之男命(すさのおのみこと)、稲田姫命(いなだひめのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)。

氷川神社の境内地だった場所が現在、大宮公園として整備されています。武蔵国総社・大國魂神社では一宮として扱っていますが、一説では、小野神社が一宮、氷川神社が三宮とする説もあります。

平成24年10月19日

日本の都市公園100選

【大宮公園】

令和05年01月03日

武蔵国一宮/三宮

【氷川神社】

平成24年10月19日

平成24年10月19日

43.武蔵国一宮

氷川女体神社は、さいたま市緑区宮本2-17-1にある神社です。主祭神は奇稲田姫命(くしなだひめ/須佐之男命の妻)。

氷川女体神社は、氷川神社を男体社として対になっており、2社の間にある中山神社を加えて「氷川三社」と称されています。それぞれの主祭神が夫・妻・子となっています。

武蔵国一宮

【氷川女体神社】

平成24年10月19日

令和02年01月03日

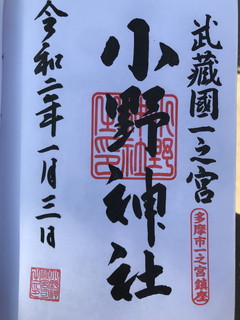

44.武蔵国一宮

小野神社は、東京都多摩市一ノ宮1-18-8にある神社です。主祭神は天下春命、瀬織津比咩命、伊弉諾尊、素盞嗚尊、大己貴大神、瓊々杵尊、彦火火出見尊、倉稲魂命。

小野神社は、社伝によると、武蔵国で最も古い神社の一つと伝わり、全国一の宮会には未所属ながら一宮を名乗っています。武蔵国総社・大國魂神社では二宮として扱っています。

武蔵国一宮

【小野神社】

令和02年01月03日

令和02年01月03日

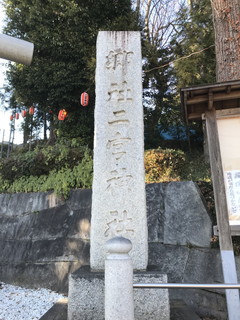

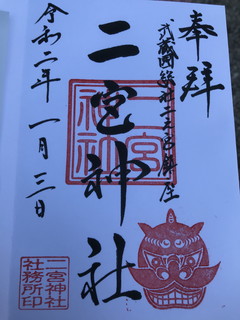

45.武蔵国二宮

二宮神社は、東京都あきる野市二宮2252にある神社です。主祭神は国常立尊 (くにとこたちのみこと)。

二宮神社は、別称として小河神社(おがわじんじゃ)があり、武蔵国多摩郡小川郷の鎮守とされています。武蔵国総社・大國魂神社では三宮として扱っています。

武蔵国二宮

【二宮神社】

令和02年01月03日

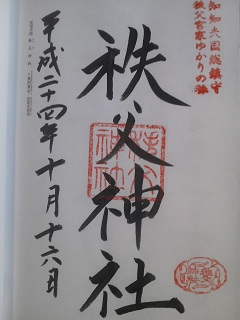

武蔵国四宮

【秩父神社】

平成24年10月16日

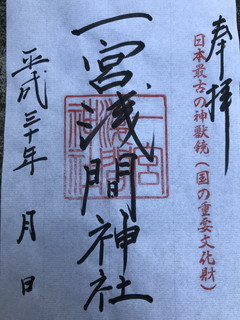

46.武蔵国四宮

秩父神社は、埼玉県秩父市番場町1-1にある神社です。主祭神は八意思兼命 (やごころおもいかねのみこと)、知知夫彦命 (ちちぶひこのみこと)、天之御中主神 (あめのみなかぬしのかみ)、秩父宮雍仁親王。

秩父神社は、秩父地方の総鎮守とされており、現存の本殿は徳川家康が再建したもので国の重要文化財です。全国一の宮会から知知夫国新一宮と認定されています。

知知夫国新一宮

【秩父神社】

平成24年10月16日

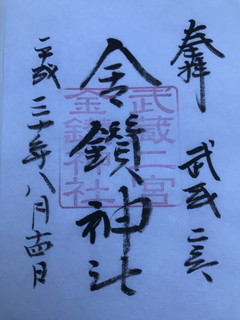

平成30年08月14日

47.武蔵国五宮

金鑚神社は、埼玉県児玉郡神川町字二ノ宮750にある神社です。主祭神は天照大神(あまてらすおおかみ)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)。

金鑚神社は、御神体である御室山(みむろやま)そのものを神様として崇める古式の神社のため拝殿のみで本殿はありません。武蔵国総社・大國魂神社では五宮として扱っていますが、現地では二宮を主張されています。

武蔵国五宮

【金鑚神社】

平成30年08月14日

令和**年**月**日

48.武蔵国六宮

杉山神社は、横浜市緑区西八朔町字宮前208にある神社です。主祭神は五十猛神(いたけるのみこと/いそたけるのみこと)。

杉山神社は、社伝によると、江戸時代に六宮と称されていたと伝わります。武蔵国総社・大國魂神社では六宮として扱っています。御朱印は、柿生琴平神社で頂けるとのことです。

武蔵国六宮

【杉山神社】

令和**年**月**日

安房国

安房国

平成24年10月21日

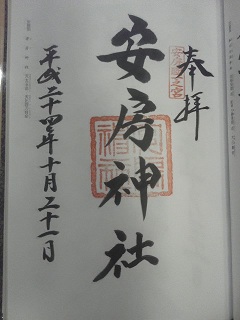

49.安房国一宮

安房神社は、千葉県館山市大神宮589にある神社です。主祭神は天太玉命(あめのふとだまのみこと)。

安房神社は、延喜式神名帳における明神大社で全国でも数少ない神郡(一郡全体が特定の神社の所領・神域として定められた郡)が設置されていました。明治維新後も官幣大社に列するなど重要視された神社です。

安房国一宮

【安房神社】

平成24年10月21日

平成24年10月21日

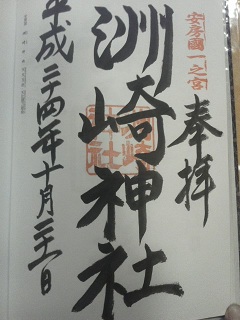

50.安房国一宮

洲崎神社は、千葉県館山市洲崎1697にある神社です。主祭神は天比理乃咩命 (あまのひりのめのみこと)。

洲崎神社は、社伝によると、安閑天皇元年(西暦531年)に創建されたと伝えられています。房総半島最南端の洲崎に位置し、東京湾と太平洋を望む景勝地にあります。

安房国一宮

【洲崎神社】

平成24年10月21日

令和元年12月30日

51.安房国二宮

洲宮神社は、千葉県館山市洲宮921にある神社です。主祭神は天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)。

洲宮神社は、江戸時代から洲崎神社と延喜式神名帳における式内社がどちらであるか議論がありますが明確な論拠はない様子です。安房国総社・鶴谷八幡宮では、洲宮神社は安房国二宮として扱われています。

安房国二宮

【洲宮神社】

令和元年12月30日

上総国

上総国

平成24年10月21日

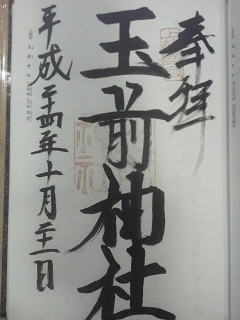

52.上総国一宮

玉前神社は、千葉県長生郡一宮町一宮3048にある神社です。主祭神は依姫命 (たまよりひめのみこと)。

玉前神社は、社伝によると景行天皇の時代に日本武尊が東征の際に参拝したと伝えられる神社です。延喜式神名帳における明神大社です。

上総国一宮

【玉前神社】

平成24年10月21日

平成30年08月15日

53.上総国二宮

橘樹神社は、千葉県茂原市本納738にある神社です。主祭神は弟橘比売命 (おとたちばなひめのみこと)。

橘樹神社は、「日本書紀」や「古事記」にある、日本武尊の東征の際に海が荒れ、弟橘媛(おとたちばなひめ)が身を投じて海神の怒りを鎮めたという神話に基づいて創建されたと伝わります。

上総国二宮

【橘樹神社】

平成30年08月15日

平成30年08月15日

54.上総国三宮

三之宮神社は、千葉県長生郡睦沢町北山田360にある神社です。主祭神は五瀬命、稲飯命、三毛入野命。

三之宮神社は、明確に上総国三宮とする論拠は少ないようで、参道も大分荒れており、廃れている印象は受けます。

上総国三宮

【三之宮神社】

平成30年08月15日

下総国

下総国

平成24年10月23日

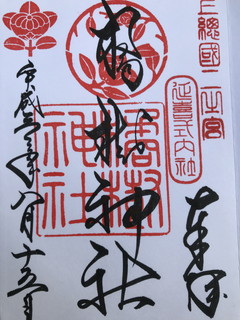

55.下総国一宮

香取神宮は、千葉県香取市香取1697にある神社です。主祭神は経津主大神 (ふつぬしのおおかみ)。

香取神宮は、全国に約400社ある香取神社の総本社です。明治以前に「神宮」の称号を与えられていたのは、(伊勢)神宮、鹿島神宮、香取神宮の3社のみであり、その格式の高さがわかります。

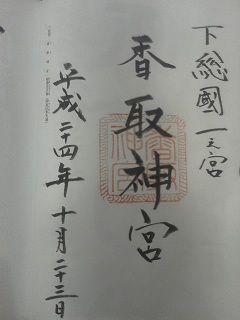

下総国一宮

【香取神宮】

平成24年10月23日

平成30年08月15日

56.下総国二宮

玉崎神社は、千葉県旭市飯岡2126-1にある神社です。主祭神は玉依姫尊(たまよりひめのみこと)。

玉崎神社は、社伝によると、景行天皇40年の創建とされているます。景行天皇(12代陛下)は、神話時代の陛下です。江戸時代には「飯岡の明神様」として知られ、多くの人々に崇敬されたそう。

下総国二宮

【玉崎神社】

平成30年08月15日

平成30年08月16日

57.下総国二宮

二宮神社は、千葉県船橋市三山5丁目20-1にある神社です。主祭神は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)、櫛稲田比売命(くしなだひめのみこと)、大国主命 (おおくにぬしみこと)、藤原時平命 (ふじわらのときひらのみこと)。

二宮神社は、社伝によれば、弘仁年間(西暦810~824年)に嵯峨天皇(第52代陛下)の勅命により創建されたと伝わります。三山氏が先祖代々神官を務めました。

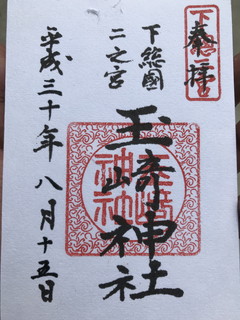

下総国二宮

【二宮神社】

平成30年08月16日

常陸国

常陸国

平成24年10月23日

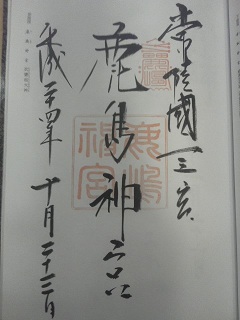

58.常陸国一宮

鹿島神宮は、茨城県鹿嶋市宮中2306-1にある神社です。主祭神は武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)。

鹿島神宮は、全国に約600社ある鹿島神社の総本社とされています。香取神宮、息栖神社(いきすじんじゃ)とともに東国三社の一つに数えられています。

常陸国一宮

【鹿島神宮】

平成24年10月23日

平成24年10月23日

59.常陸国一宮・奥宮

鹿島神宮の奥宮は、鹿島神宮の境内奥にあり、徒歩で簡単に参拝できます。主祭神は武甕槌大神荒魂(たけみかづちのおおかみのあらたま)。

奥宮は、正式には、鹿島神宮摂社奥宮と表現するようで、鹿島神宮の摂社として扱われています。現在の奥宮は、元々鹿島神宮の旧本殿で、慶長10年(西暦1605年)に徳川家康による寄進です。

常陸国一宮・奥宮

【鹿島神宮】

平成24年10月23日

平成30年08月15日

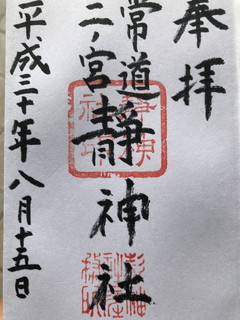

60.常陸国二宮

静神社は、茨城県那珂市静2にある神社です。主祭神は建葉槌命(たけはづちのみこと/倭文神)。

静神社は、江戸時代に御三家である水戸藩から崇敬を受け、水戸徳川家の祈願所とされ、維持管理は藩費によってなされたと伝わります。当日の宮司さんはかなり癖が強い方でした。

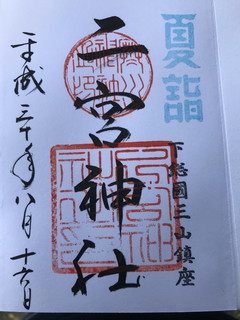

常陸国二宮

【静神社】

平成30年08月15日

平成30年08月15日

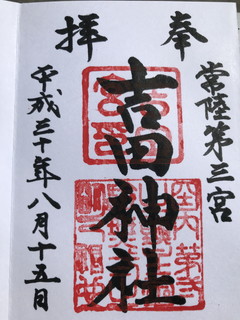

61.常陸国三宮

吉田神社は、茨城県水戸市宮内町3193-2にある神社です。主祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)。

吉田神社は、小高い丘である朝日山(三角山)の山上に鎮座しています。社伝によると、創建は日本武尊の東征に由来するとされています。

常陸国三宮

【吉田神社】

平成30年08月15日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る