平成20年07月18日、平成23年03月28日、令和02年09月08日他、何度か訪問しました。

津山城(つやまじょう)は、岡山県津山市山下にある城跡です。

津山城は、室町時代に美作国守護・山名教清(やまな のりきよ)が築城したのが始まりとされています。当時は、鶴山城(かくざんじょう)と呼称されていました。

戦国時代に山名氏が衰退し廃城となるも、江戸時代に森忠政(もり ただまさ/森蘭丸の弟)が美作一国18万石の藩主になると津山城が築城され、城地の名を「鶴山」から「津山」に改めました。

明治維新の廃城令によって天守や櫓、門などは破却され石垣のみの城郭となりました。明治33年(西暦1900年)、鶴山公園(かくざんこうえん)として整備されています。

天守のあった本丸を帯状に二の丸が守り、二の丸を帯状に三の丸が守っていて、3重の城郭になっています。更に津山城の南側を吉井川が流れ、東側が吉井川の支流・宮川が流れており、天然の水堀として見事な縄張りになっています。三大平山城【津山城】として名高いのも頷けます。また城下町を出雲街道が東西に走っている交通の要所となります。

日本100名城【津山城】。日本名城百選【津山城】。

平成29年06月14日、平成31年01月03日他、何度か訪問しました。

津山市城東(じょうとう)地区は、岡山県津山市にある伝統的建造物群保存地区です。

津山市城東地区は、津山城の城下町として発展した地区です。津山城の南側には、出雲街道が走っており、津山城の東側を流れる宮川より東側に広がる商家町が重伝建の指定範囲となっています。

江戸時代末期から昭和時代前期にかけての建造物が多く、なまこ壁や袖壁(そでかべ)、虫籠窓(むしこまど)などの特徴があります。虫籠窓とは、採光や通風のための窓で、中二階に設置されていることが多いです。

重要伝統的建造物群保存地区【津山市城東】。

令和06年04月09日他、何度か訪問しました。

津山市城西(じょうせい)地区は、岡山県津山市にある伝統的建造物群保存地区です。

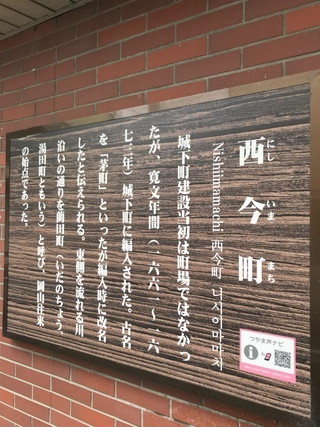

津山市城西地区は、津山城の城下町として発展した地区です。津山城の南側には、出雲街道が走っており、江戸時代に寺町や商人町として発展した地区で、西寺町は寺院集積地で、江戸時代には22の寺院があったそうで、現在も13の寺院が残っています。

明治31年(西暦1898年)の中国鉄道(津山〜岡山駅間)の開通により、城西地区が、津山市の中心となり、土居家の個人銀行「土居銀行津山支店」が出店するほど、隆盛したのだとか。「土居銀行津山支店」は現在、「作州民芸館」となり、現地のシンボルとなっています。

重要伝統的建造物群保存地区【津山市城西】。