未分類の神社・御朱印めぐり

未分類の神社・御朱印めぐり

特定のグループに分類しにくい神社とその御朱印です。

1.宇治上神社

宇治上神社は、京都府宇治市宇治山田59にある神社です。主祭神は菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)。

宇治上神社は、隣接する宇治神社と対をなしており、明治以前は宇治上神社は上社や本宮、宇治神社は下社や若宮と呼ばれていたそうです。

御朱印は、8種類ありました。通常の御朱印の他に紫色の色紙に離宮の金字朱印や宇治茶色の色紙の御朱印がありました。季節限定・数量限定で、5種類の色の和紙で用意された御朱印がありました。花朱印と呼ぶのだとか。

平成25年04月27日

平成25年04月27日

平成25年04月27日

平成25年04月27日

2.宇治神社

宇治神社は、京都府宇治市宇治山田1にある神社です。主祭神は菟道稚郎子命 (うじのわきのいらつこのみこと)。

宇治神社は、宇治上神社と対とされてきましたが、こちらは世界文化遺産には登録されていません。神職の方の態度も褒められたものではなく残念な感じ。

平成25年04月27日

日本百名橋【宇治橋】

日本の橋100選【宇治橋】

令和06年03月19日

平成25年04月27日

平成25年04月27日

3.水度神社

水度神社は、京都府城陽市寺田水度坂87にある神社です。主祭神は天照皇大御神(あまてらすすめおおみかみ)。

水度神社は、奈良時代の山城国風土記に記録が残る古社で城陽市最古の神社と伝わります。本殿は文安05年(西暦1448年)の建立で国の重要文化財に指定されています。

平成25年04月27日

4.石浦神社

石浦神社は、石川県金沢市本多町3丁目1-30にある神社です。主祭神は大物主大神。

石浦神社は、社伝によると、金沢で最も古い神社の一つとされ、加賀郡石浦郷七ヶ村の産土神として信仰を集めていたと伝わります。

平成25年08月01日

残したい日本の音風景100選

【本多の森の蝉時雨】

令和06年06月28日

平成25年08月01日

平成26年01月13日

5.辛國神社

辛國神社は、大阪府藤井寺市藤井寺 1-19-14にある神社です。主祭神は饒速日命(にぎはやひのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、素盞鳴命(すさのおのみこと)。

辛國神社は、社伝によると、雄略天皇(第21代兵火)の御代に創建されたと伝えられる古社で、物部目(もののべのめ)大連が祖神を祀ったことに始まるとされています。

平成26年01月13日

6.金刀比羅宮

金刀比羅宮は、香川県仲多度郡琴平町字川西892番地1にある神社です。主祭神は大物主命。

金刀比羅宮は、785段の長い石段の参道で知られており、愛称・こんぴらさんで広く親しまれている神社です。神仏習合の時代には「金毘羅大権現」として知られていました。

平成26年06月25日

日本百名橋【琴平・鞘橋】

日本の橋100選【鞘橋】

令和06年11月07日

平成26年06月25日

7.竹生島神社

竹生島神社は、滋賀県長浜市早崎町1665(竹生島)にある神社です。主祭神は市杵島比売命(いちきしまひめ/弁財天)、宇賀福神(うがふくじん)、浅井比売命(あざいひめのみこと)。

竹生島神社は、公称となりますが、歴史的には都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)と呼びます。竹生島がご神体です。かつて神仏習合の時代には、西国三十三観音霊場30番札所【宝厳寺】と一体でした。

平成26年07月17日

日本の秘境100選

【琵琶湖/竹生島】

平成26年07月17日

平成26年07月17日

平成26年08月15日

8.青井阿蘇神社

青井阿蘇神社は、熊本県人吉市上青井町118にある神社です。主祭神は建磐龍命(たけいわたつのみこと)、阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、国造速甕玉神(くにのみやつこはやみかたまのみこと)。

青井阿蘇神社は、社伝によると、大同元年(西暦806年)の創建と伝わります。青井阿蘇神社の社殿群は、江戸時代初期に建立されたと伝わり、本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の5つが国宝に指定されています。

平成26年08月15日

9.広島護国神社

広島護国神社は、広島県広島市中区基町21-2にある神社です。主祭神は、戊辰戦争以降の国難に殉じた約9万2千柱の英霊。

広島護国神社は、明治元年(西暦1868年)に戊辰戦争で戦死した広島藩士78柱を祀る「水草霊社」として創建されました。原爆により壊滅しますが、昭和31年(西暦1956年)に広島城跡に再建されました。

平成26年12月28日

日本100名城【広島城】

日本名城百選【広島城】

令和07年04月09日

平成26年12月28日

平成26年12月29日

10.宗像大社・辺津宮

宗像大社・辺津宮は、福岡県宗像市田島2331にある神社です。主祭神は、市杵島姫神(いちきしまひめ/宗像三女神の一柱)。

宗像大社は、沖ノ島の沖津宮(おきつぐう)、大島の中津宮、そして本土の辺津宮の三宮を総称したもので、これらは古代より日本の海の道を守護してきた「宗像三女神」を祀っています。

平成26年12月29日

11.宗像大社・中津宮

宗像大社・中津宮は、福岡県宗像市大島1811にある神社です。主祭神は、湍津姫神(たぎつひめ/宗像三女神の一柱)。

宗像大社・中津宮は、宗像大島に鎮座している神社で、平成29年(西暦2017年)に登録された世界文化遺産【「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群】の構成資産の一つです。

平成26年12月29日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【みあれ祭りと宗像大社中津宮】

平成26年12月29日

平成26年12月29日

12.山王神社

山王神社は、長崎県長崎市坂本2丁目5-6にある神社です。主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)。

山王神社は、別称・浦上皇大神宮(うらかみこうたいじんぐう)とされています。原子爆弾の爆心地から約800mの所に鎮座しており、その跡を残す一本柱鳥居や、原爆の熱線で幹を焼かれながらも再び芽吹いた大楠で知られています。

平成26年12月31日

残したい日本の音風景100選

【山王神社被爆の楠の木】

平成26年12月31日

平成26年12月31日

13.浮島熊野坐神社

浮島熊野坐神社は、熊本県上益城郡嘉島町井寺2827にある神社です。主祭神は伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)と伊邪那美尊(いざなみのみこと)。

浮島熊野坐神社は、半島のように池に突き出た部分に鎮座しており、対岸から眺めると浮島のように見え、通称・浮島神社(うきしまじんじゃ)で知られています。

平成27年01月04日

平成の名水百選【六嘉湧水群・浮島】

ため池百選【浮島】

平成27年01月04日

平成27年01月04日

14.三峯神社

三峯神社は、埼玉県秩父市三峰298-1にある神社です。主祭神は伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)と伊邪那美尊(いざなみのみこと)。

三峯神社は、標高約1,100mに位置しており、秩父神社・宝登山神社とともに秩父三社の一社に数えられています。三ツ鳥居という特徴的な鳥居があります。

平成27年05月05日

平成27年05月05日

平成27年05月05日

平成27年12月29日

15.大山阿夫利神社

大山阿夫利神社は、神奈川県伊勢原市大山355にある神社です。主祭神は大山祇大神(おおやまつみのおおかみ)。

大山阿夫利神社は、雨降山(あふりやま)に鎮座しており、大山ケーブルカーの先にあるのが下社で、山頂に本社があるパターンです。関東総鎮護とされています。

平成27年12月29日

16.玉若酢命神社

玉若酢命神社は、島根県隠岐郡隠岐の島町下西701にある神社です。主祭神は玉若酢命。

玉若酢命神社の本殿は、寛政05年(西暦1793年)に再建された「隠岐造り」と呼ばれる独特の建築様式とされます。隠岐国総社で、境内には国の天然記念物【玉若酢命神社の八百スギ】に指定されている「やおすぎ」と名付けられた大杉があります。

平成28年06月01日

平成28年06月01日

平成28年06月01日

17.由加神社本宮

由加神社本宮は、岡山県倉敷市児島由加2852番地にある神社です。主祭神は瑜伽大権現(由加大権現)。

由加神社本宮は、古くから、由加山と讃岐国の金刀比羅宮を参拝する「両参り」が盛んであったと伝わります。備前焼で造られた鳥居やタコの姿のひょうきんな海神がありますが、隣接の蓮台寺と兄弟喧嘩から対立しており変な空気が流れています。

平成29年04月13日

平成29年04月13日

平成29年04月13日

18.神野神社

神野神社は、香川県仲多度郡まんのう町神野168-2にある神社です。主祭神は、罔象女命(みつはのめのみこと)、天穗日命(あまのほひのみこと)、別雷命(わきいかずちのみこと)、嵯峨天皇(52代陛下)。

神野神社は、満濃池の守護神として知られ、延喜式内社の一社とされています。満濃池は多様な100選に選定されているので何度も訪問しています。

平成29年06月15日

日本の渚100選【満濃池】

ため池百選【満濃池】

令和05年09月06日

平成29年06月15日

19.真山神社

真山神社は、秋田県男鹿市北浦字真山字水喰沢97にある神社です。主祭神は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)。

真山神社は、古くから男鹿真山(おがしんざん)の山岳信仰の霊場として栄えたと伝わります。なまはげゆかりの神社として知られており、毎年02月には、なまはげ柴灯(せど)まつりが行われています。

平成29年08月15日

平成29年08月15日

平成29年08月15日

平成29年10月11日

20.自凝島神社

自凝島神社は、兵庫県南あわじ市榎列(えなみ)下幡多415にある神社です。主祭神は伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冉命(いざなみのみこと)。

自凝島神社は、日本の「国生み神話」に登場する、イザナギノミコトとイザナミノミコトが最初に降り立ち、国土創世の舞台となったとされる伝説の島「おのころ島」の伝承地の一つに建てられています。高さ21.7mの鳥居は、平安神宮、厳島神社と並べて日本三大鳥居(他説多数)とされています。

平成29年10月11日

21.英彦山神宮

英彦山神宮は、福岡県田川郡添田町英彦山1にある神社です。主祭神は、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)。

英彦山神宮は、福岡県と大分県の境にそびえる英彦山(ひこさん)に鎮座する神社です。古くから神の山として信仰され、山形の出羽三山(でわさんざん)、奈良の大峰山(おおみねさん)と並ぶ、「日本三大修験山」の一つとされています。

平成29年12月29日

21世紀に残したい日本の自然100選

【英彦山】

平成29年12月29日

平成29年12月29日

22.中津大神宮

中津大神宮は、大分県中津市二ノ丁1273-1にある神社です。主祭神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、豊受大御神(とようけのおおみかみ)。

中津大神宮は、社伝によると、明治14年(西暦1881年)に伊勢の神宮の御分霊を奉迎し「神宮豊前教会」として中津城跡に鎮祭されたのが始まりです。「豊前の国のお伊勢様」として知られています。

平成29年12月29日

続・日本100名城

【中津城】

令和06年01月02日

平成29年12月29日

23.唐津神社

唐津神社は、佐賀県唐津市南城内3-13にある神社です。主祭神は、住吉三神(底筒男命[そこつつのおのみこと]・中筒男命[なかつつのおのみこと]・表筒男命[うわつつのおのみこと])。

唐津神社最大の行事が、毎年11月に開催される秋季例大祭「唐津くんち」です。江戸時代から始まった秋祭りで、乾漆で製作された巨大な曳山(ひきやま)が唐津市内を巡行します。平時は、唐津神社の隣にある曳山展示場で展示されています。

平成30年01月03日

残したい日本の音風景100選

【唐津くんちの曳山囃子】

平成30年01月03日

平成30年01月03日

24.香椎宮

香椎宮は、福岡市東区香椎4-16-1にある神社です。主祭神は、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう/14代天皇陛下)、神功皇后(じんぐうこうごう/仲哀天皇の皇后)。

香椎宮は、祭祀に際して天皇陛下により勅使が遣わされる勅祭社(ちょくさいしゃ)です。勅祭社は、全国16社しかなく、極めて高い格式を維持しています。

平成30年01月04日

昭和の名水百選

【不老水】

平成30年01月04日

平成30年01月04日

25.田蓑神社

田蓑神社は、大阪市西淀川区佃1-18-14にある神社です。主祭神は、住吉三神(底筒之男命・中筒之男命・表筒之男命)、神功皇后(じんぐうこうごう/仲哀天皇の皇后)。

田蓑神社は、社伝によると、貞観11年(西暦869年)に鎮座したと伝えられています。江戸時代に「住吉神社」と改名された後、明治元年(西暦1868年)に現在の「田蓑神社」となりました。佃漁民ゆかりの地の碑があります。

平成30年05月05日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【佃漁民ゆかりの地の碑】

平成30年05月05日

平成30年05月05日

26.淡嶋神社

淡嶋神社は、和歌山県和歌山市加太116にある神社です。主祭神は、少彦名命(すくなひこなのみこと)、大己貴命(おほなむじのみこと)、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと/神功皇后)。

淡嶋神社は、全国に約1,000社ある淡島神社/粟島神社の総本宮とされ、境内の至る所に、全国から供養のために奉納された雛人形や日本人形などが置かれています。

平成30年05月18日

平成30年05月18日

平成30年05月18日

27.剣山本宮宝蔵石神社

剣山本宮宝蔵石神社は、徳島県美馬市木屋平字川上にある神社です。主祭神は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、安徳天皇(あんとくてんのう)、大山祇神(おおやまつみのかみ)。

剣山は標高1,955mで西日本第2の高峰であり、古くから修験道の山として知られています。社殿の背後にそびえ立つ巨大な岩石・宝蔵石(ほうぞうせき)がご神体とされ、安徳天皇(第81代陛下)の宝剣が納められているという伝説があります。

平成30年05月20日

昭和の名水百選

【剣山御神水】

平成30年05月20日

平成30年05月20日

平成30年06月07日

28.普天満宮

普天満宮は、沖縄県宜野湾市普天間1-27-10にある神社です。主祭神は、熊野権現と琉球古神道神。

普天満宮は、拝殿の裏手に、信仰の発祥とされる鍾乳洞の「普天満宮洞穴」があり、その中に奥宮が祀られています。この洞窟は、琉球古神道の神々が祀られていたとされる神聖な場所です。

平成30年06月07日

29.霧島神宮

霧島神宮は、鹿児島県霧島市霧島田口2608-5にある神社です。主祭神は、天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊(通称ニニギノミコト)。

霧島神宮は、日本の建国神話における天孫降臨(てんそんこうりん)の地とされており、御朱印にも反映されています。拝殿などの社殿は、正徳05年(西暦1715年)に鹿児島藩第4代藩主・島津吉貴(しまづ よしたか)の寄進で建立されたと伝わります。

平成30年06月15日

日本の道100選

【国道223号】

平成30年06月15日

平成30年06月15日

30.青島神社

青島神社は、宮崎県宮崎市青島2丁目13-1にある神社です。主祭神は、天津日高彦火火出見命(あまつひだかひこほほでみのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、塩筒大神(しおづつのおおかみ)。

青島神社は、周囲約1.5kmの小さな青島の中央に鎮座する神社です。本土と青島を結ぶ弥生橋を渡って参拝します。島全体を取り囲む「鬼の洗濯板」は地質的にも非常に貴重です。

平成30年06月16日

日本の地質百選

【青島】

平成30年06月16日

平成30年06月16日

31.鵜戸神宮

鵜戸神宮は、宮崎県日南市大字宮浦3232にある神社です。主祭神は、日子波瀲武うが草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)。

鵜戸神宮は、海食洞(かいしょくどう)と呼ばれる自然の洞窟の中に朱色の本殿が鎮座しています。参拝するためには崖の上の参道から石段を下っていく下り宮(くだりみや)と呼ばれる珍しい神社です。

平成30年06月16日

平成30年06月16日

平成30年06月16日

32.天岩戸神社

天岩戸神社は、宮崎県西臼杵郡(にしうすきぐん)高千穂町大字岩戸1073-1にある神社です。主祭神は、西本宮が大日め尊(おおひるめのみこと)、東本宮が天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)。共に天照大御神の別名。

天岩戸神社は、日本神話における「天岩戸隠れ」の舞台となった場所として知られています。岩戸川を挟んで西本宮と東本宮の二つの社殿があり、さらに神々が集まって話し合いをしたとされる天安河原(あまのやすかわら)が近くにあります。

平成30年06月17日

天安河原・仰慕窟

平成30年06月17日

33.高千穂神社

高千穂神社は、宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字神殿1037にある神社です。主祭神は、高千穂皇神(たかちほすめがみ)。

高千穂神社は、社伝によると、神話の時代の創建とされ、古くから高千穂郷の信仰の中心地でした。秩父杉(ちちぶすぎ)をはじめ境内には立派な杉が並んでいます。

平成30年06月17日

平成30年06月17日

平成30年06月17日

34.船橋大神宮

船橋大神宮は、千葉県船橋市宮本5丁目2-1にある神社です。主祭神は、天照皇大御神。

船橋大神宮は、通称にあたり、意富比神社(おおひじんじゃ)が正式名称とされています。境内の丘の上に建つ灯明台は、明治13年(西暦1880年)に地元の漁業関係者が航海の安全のために建設したもので、和洋折衷の珍しい姿をしています。高さ約12mの三階建ての木造建築です。

平成30年08月16日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【船橋大神宮灯明台】

平成30年08月16日

平成30年08月16日

35.與杼神社

與杼神社は、京都市伏見区淀本町167にある神社です。主祭神は、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、高皇産霊神(たかみむすびのかみ)、速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)。

與杼神社は、淀城跡に位置しており、現存している拝殿は、慶長12年(西暦1607年)に豊臣秀頼が片桐且元(かたぎり かつもと)を奉行として再建したもので、国の重要文化財に指定されています。

平成30年11月27日

淀城跡

平成30年11月27日

36.佐波波地祇神社

佐波波地祇神社は、茨城県北茨城市大津町1532にある神社です。主祭神は、天日方奇日方命(あまのひがたくしひがたのみこと)。

佐波波地祇神社は、創建の詳細は不明なものの貞観元年(西暦859年)には神階を授けられた記録があるそうで、かなりの古社です。古くから海上交通の守護神として、漁民や航海士の信仰を特に集めています。5年に1度開催される御船祭(おふねまつり)は一見の価値ありです。

令和元年05月02日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【常陸大津の御船祭と祭事船】

令和元年05月02日

令和元年05月02日

37.大瀬神社

大瀬神社は、静岡県沼津市西浦江梨329にある神社です。主祭神は、引手力命(ひきたぢからのみこと)。

大瀬神社は、社伝によると、白鳳13年(西暦684年)の大地震により土地が隆起してできた大瀬崎(当時は琵琶島)に鎮座しており、伊豆の七不思議とされる神池(かみいけ)や樹齢1,000年とも言われる国の天然記念物【ビャクシン樹林】があります。

令和元年07月09日

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【大瀬神社】

令和元年07月09日

令和元年07月09日

38.太平山神社

太平山神社は、栃木県栃木市にある神社です。主祭神は、瓊瓊杵命(ににぎのみこと)、天照皇大御神(あまてらすおおみかみ)、豊受姫大神(とようけびめのおおかみ)。

太平山神社は、社伝によると、天長04年(西暦827年)に慈覚大師・円仁によって創建と伝わります。標高341mの太平山山頂に位置しており、表参道の石段は約1,000段続いています。

令和元年07月10日

残したい日本の音風景100選

【太平山あじさい坂の雨蛙】

令和元年07月10日

令和元年07月10日

39.平泉寺白山神社

平泉寺白山神社は、福井県勝山市平泉寺町平泉寺56-63にある神社です。主祭神は、伊奘冊尊(いざなみのみこと)。

平泉寺白山神社は、社伝によると、養老元年(西暦717年)に泰澄(たいちょう)が白山を開山し、平泉寺を建立したのが始まりです。戦国時代には、法師大名(ほうしだいみょう)と言われるほど勢力を誇りました。

令和元年08月13日

かおり風景100選

【白山神社境内菩提林の杉と蘚苔】

令和元年08月13日

令和元年08月13日

令和02年04月07日

40.浦嶋神社

浦嶋神社は、京都府与謝郡(よさぐん)伊根町本庄浜191にある神社です。主祭神は、浦嶋子(浦島太郎)。

浦嶋神社は、日本を代表する昔話の一つ「浦島太郎(浦嶋子)伝説」発祥の地として知られています。この地の浦嶋伝説は、丹後国風土記や日本書紀、万葉集にも記されているそう。別名・宇良神社(うらじんじゃ)とも呼ばれます。

令和02年04月07日

41.刈田嶺神社・奥宮

刈田嶺神社は、宮城県蔵王町にある標高1,758mの刈田岳山頂にある神社です。主祭神は、天之水分神(あめのみくまりのかみ)、国之水分神(くにのみくまりのかみ)。

刈田嶺神社は、蔵王連峰を構成する刈田岳の山頂(標高1,758m)に鎮座する神社です。夏季限定(例年04月下旬〜10月上旬頃)で参拝可能となっています。遠刈田温泉街に里宮が鎮座しています。

令和02年06月04日

日本の地質百選

【蔵王火山】

令和02年06月04日

令和02年06月04日

42.宮城縣護國神社

宮城縣護國神社は、仙台市青葉区川内1にある神社です。主祭神は、国事殉難者。

宮城縣護國神社は、仙台城跡の本丸跡に鎮座する神社です。明治37年(西暦1904年)に招魂社として創建され、明治維新以降の諸事変、戦役において国のために尊い命を捧げられた、宮城県出身あるいは縁故のある戦死・戦没者の御霊・約56,000余柱が祀られています。

令和02年08月16日

日本100名城【仙台城】

日本名城百選【仙台城】

令和02年08月16日

令和02年08月16日

43.戸隠神社・中社

戸隠神社・中社は、長野県長野市戸隠中社3506にある神社です。主祭神は、天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)。

戸隠神社は、中社の他に、火之御子社(ひのみこしゃ)・宝光社(ほうこうしゃ)・奥社(おくしゃ)・九頭龍社(くずりゅうしゃ)の4社があり、併せて戸隠五社として扱われます。

令和03年05月13日

重要伝統的建造物群保存地区

【長野市戸隠】

令和03年05月13日

令和03年05月13日

44.地主神社

地主神社は、鹿児島県与論町立長3303にある神社です。主祭神は、大地主之神(与論島の神様の集合体)。

地主神社は、与論城跡に鎮座しています。境内からは、美しい与論島の島内や、遠く沖縄本島を望むことができます。

令和03年12月29日

令和03年12月29日

令和03年12月29日

45.筑波山神社

筑波山神社は、茨城県つくば市筑波1番地にある神社です。主祭神は、筑波男ノ神(伊弉諾尊)と筑波女ノ神(伊弉冊尊)。

筑波山は二つの峰が並ぶ特徴的な山容を持ち、男神(男体山)と女神(女体山)が祀られています。常陸国風土記によると、男体山は禁足地、女体山は開放地とされていました。

筑波山神社・拝殿

令和05年07月04日

令和05年07月04日

女体山

令和05年07月04日

女体山

令和05年07月04日

46.冨士山小御嶽神社

冨士山小御嶽神社は、山梨県富士吉田市上吉田小御岳下5617吉田口登山道にある神社です。主祭神は、磐長姫命(いわながひめのみこと)、桜大刀自命(さくらおおとじのみこと)、苔虫命(こけむしのみこと)。

冨士山小御嶽神社は、社伝によると、承平07年(西暦937年)の創建と伝わります。富士登山道の吉田ルート五合目に位置しており、富士スバルラインの終点に鎮座しています。

令和05年10月31日

日本の地質百選

【富士山】

令和05年10月31日

令和05年10月31日

47.阿賀神社

阿賀神社は、滋賀県東近江市小脇町2247にある神社です。主祭神は天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと/天照大神の長男)。

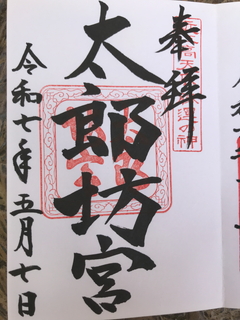

阿賀神社は、通称・太郎坊宮(たろうぼうぐう)として知られています。境内の赤神山には、高さ約20mに迫る巨大な夫婦岩(めおといわ)があり、その間を幅約80センチの間道が通っています。良い心の持ち主が、願い事を念じて岩の間を通ると願い事が叶い、悪心ある人は岩にはさまれる、との伝説があります。

令和07年05月07日

令和07年05月07日

令和07年05月07日

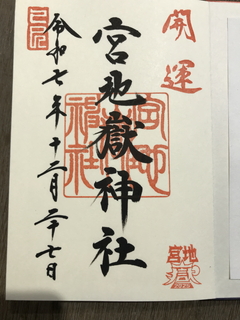

48.宮地嶽神社

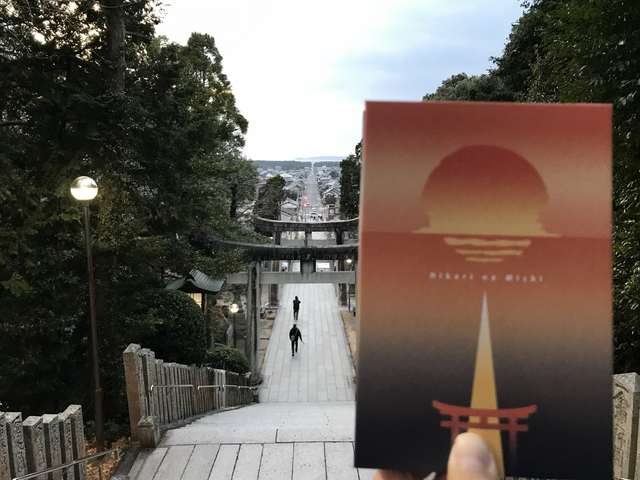

宮地嶽神社は、福岡県福津市宮司元町7-1にある神社です。主祭神は息長足比売命(神功皇后/第14代陛下の皇后)。

宮地嶽神社は、社伝によると、創建は神話の時代に遡り、全国にある宮地嶽神社の総本宮とされています。拝殿には、日本一大きいと称される注連縄が付けられています。約800m続く表参道は、一直線になっており、「光の道」としてフォトスポットになっています。

令和07年12月27日

令和07年12月27日

令和07年12月27日

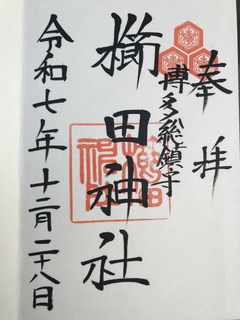

49.櫛田神社

櫛田神社は、福岡県福岡市博多区上川端町1-41にある神社です。主祭神は大幡主大神(櫛田大神)、天照皇大神、素盞嗚大神(祇園大神)。

櫛田神社は、7月の博多祇園山笠や10月の博多おくんちなど祭事で知られている神社です。地元の博多の人々からは「お櫛田(くしだ)さん」と愛称で呼ばれるそうです。御朱印には博多総鎮守と明記されていました。

令和07年12月28日

残したい日本の音風景100選

【博多祗園山笠の舁き山笠】

令和07年12月28日

令和07年12月28日

神社の霊場・御朱印めぐり

神社の霊場・御朱印めぐり

[二十二社めぐり] [京都五社めぐり] [神宮別宮めぐり] [建武中興十五社] [祇園祭・山鉾めぐり] [八幡宮めぐり] [天満宮めぐり] [先人を祭る神社] [未分類の神社]

[神社の霊場めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る