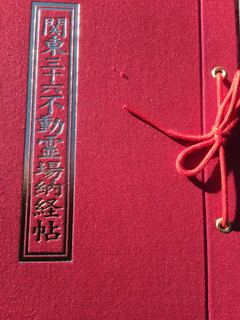

関東三十六不動尊霊場・御朱印めぐり

関東三十六不動尊霊場・御朱印めぐり

前書

関東三十六不動尊霊場は、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県にある南関東を中心とした不動明王を祭る霊場です。昭和62年(西暦1987年)に結成された新しい巡礼霊場です。四国八十八ヶ所霊場のように、発心、修行、菩提、涅槃の4つの道場に分けられており、4都県単位で割り振られています。

神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県の著名寺院のほか、東京にある江戸五色不動(目黒、目白、目赤、目青、目黄不動尊)もこの札所に組み込まれています。

発心の道場

発心の道場

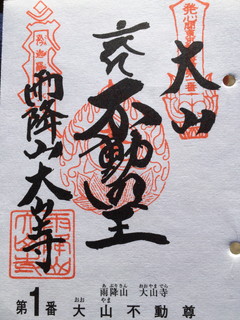

1.大山不動尊

大山寺は、神奈川県伊勢原市大山724にある真言宗大覚寺派の寺院です。本尊は鉄造不動明王。

大山寺は、寺伝によると、天平勝宝07年(西暦755年)、奈良の東大寺を開いた良弁(ろうべん)が開基と伝えられています。通称・大山不動尊(おおやまふどうそん)です。江戸時代には「大山詣り」として庶民の信仰を集め、大変賑わったと伝わります。

関東三大不動尊

【大山寺】

平成27年12月29日

平成27年12月29日

関東三十六不動尊霊場1番札所

【大山寺】

平成27年12月29日

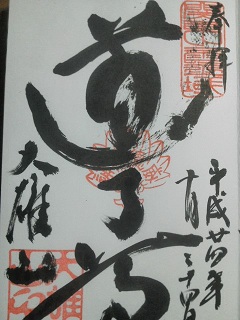

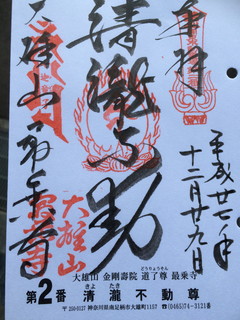

2.清瀧不動尊

最乗寺は、神奈川県南足柄市大雄町1157にある曹洞宗の専門僧堂寺院です。本尊は釈迦如来。

最乗寺は、天狗信仰があり、寺院の随所に天狗と高下駄が奉納されており、禅の精神と天狗伝説が融合した、独特の雰囲気を持つ寺院です。通称・清瀧不動尊(きよたきふどうそん)です。

平成24年10月21日

曹洞宗めぐり

【最乗寺】

平成24年10月21日

平成27年12月29日

関東三十六不動尊霊場2番札所

【最乗寺】

平成27年12月29日

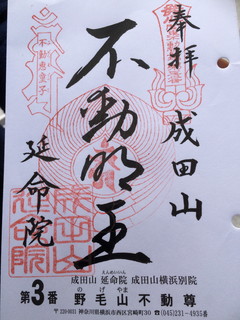

成田山めぐり

【横浜別院】

平成27年12月30日

3.野毛山不動尊

延命院は、横浜市西区宮崎町30にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

延命院は、通称・野毛山不動尊(のげやまふどうそん)や横浜成田山の通称で呼ばれています。

関東三十六不動尊霊場3番札所

【横浜別院】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

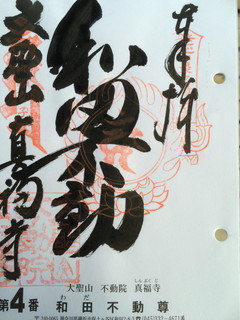

4.和田不動尊

真福寺は、横浜市保土ヶ谷区和田2-8-3にある高野山真言宗の寺院です。本尊は大聖不動明王。

真福寺は、寺伝によると、治承元年(西暦1177年)の創建と伝わります。通称・和田不動尊(わだふどうそん)と呼ばれているそう。

関東三十六不動尊霊場4番札所

【真福寺】

平成27年12月30日

平成28年01月01日

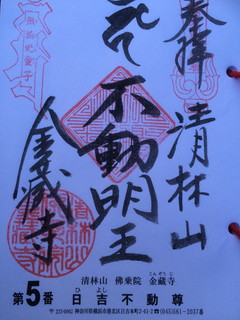

5.日吉不動尊

金蔵寺は、横浜市港北区日吉本町2-41-2にある天台宗の寺院です。本尊は大聖不動明王。

金蔵寺は、寺伝によると、貞観年間(西暦859~876年)に清和天皇(第56代陛下)の勅願により、智証大師(ちしょうだいし)が創建したと伝わります。通称・日吉不動尊(にちよしふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場5番札所

【金蔵寺】

平成28年01月01日

平成28年01月01日

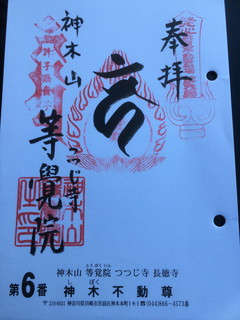

6.神木不動尊

等覚院は、川崎市宮前区神木本町1丁目8-1にある天台宗の寺院です。本尊は不動明王。

等覚院の境内には、約2,000株のツツジが植えられており「つつじ寺」として有名です。例年04月中旬~05月上旬が見頃とされています。通称・神木不動尊(しぼくふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場6番札所

【等覚院】

平成28年01月01日

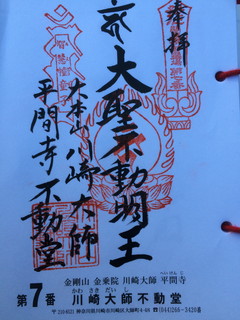

7.川崎大師不動堂

本尊は弘法大師。

平間寺は、寺伝によると、大治03年(西暦1128年)の創建と伝わります。通称・川崎大師(かわさきだいし)として知られています。

平成28年01月01日

残したい日本の音風景100選

【川崎大師の参道】

平成28年01月01日

関東三十六不動尊霊場7番札所

【平間寺】

平成28年01月01日

修行の道場

修行の道場

平成28年05月19日

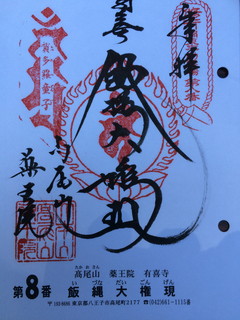

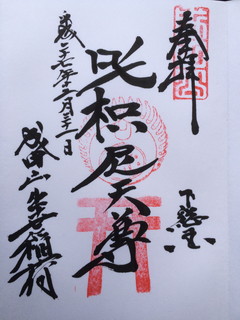

8.飯縄大権現

薬王院は、東京都八王子市高尾町2177にある真言宗智山派の大本山寺院です。本尊は薬師如来、飯縄大権現(いいづなだいごんげん)。

薬王院は、寺伝によると、天平16年(西暦744年)に聖武天皇(第45代陛下)の勅願により、行基が開山したと伝えられています。通称・高尾山(たかおさん)や飯縄大権現とも呼ばれています。

関東三十六不動尊霊場8番札所

【薬王院】

平成28年05月19日

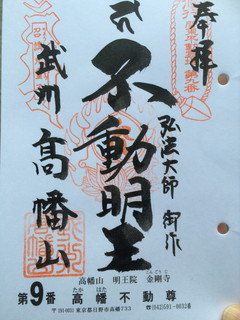

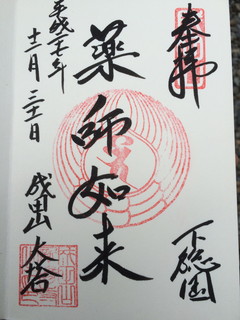

9.高幡不動尊

金剛寺は、東京都日野市高幡733にある真言宗智山派の別格本山寺院です。本尊は大日如来。

金剛寺は、寺伝によると、平安時代初期に清和天皇(第56代陛下)の勅願により慈覚大師・円仁が開いたと伝わります。通称・高幡不動尊(たかはたふどうそん)です。

関東三大不動尊

【金剛寺】

平成28年05月18日

平成28年05月18日

関東三十六不動尊霊場9番札所

【金剛寺】

平成28年05月18日

平成28年05月18日

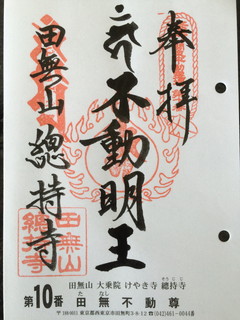

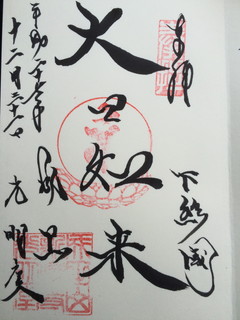

10.田無不動尊

総持寺は、東京都西東京市田無町3-8-12にある真言宗智山派の寺院です。本尊は大日如来。

総持寺は、寺伝によると、明治08年(西暦1875年)に、西光寺、密蔵院、観音寺の三寺が合併して現在の名称となったと伝わります。通称・田無不動尊(たなしふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場10番札所

【総持寺】

平成28年05月18日

11.石神井不動尊

本尊は不動明王。

三寶寺は、寺伝によると、応永元年(西暦1394年)の創建と伝わります。隣接している石神井公園の三宝寺池は、この寺院の名前が由来となっています。通称・石神井不動尊(しゃくじいふどうそん)です。

平成28年01月02日

残したい日本の音風景100選

【三宝寺池の鳥と水と樹々の音】

令和02年01月01日

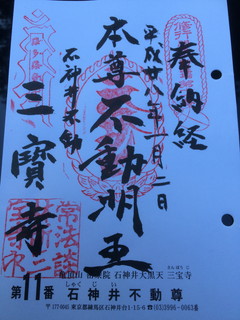

関東三十六不動尊霊場11番札所

【三寶寺】

平成28年01月02日

平成28年01月02日

12.志村不動尊

南蔵院は、東京都板橋区蓮沼町48-8にある真言宗智山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩。

南蔵院は、寺伝によると、亨保07年(西暦1722年)11月25日、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗が鷹狩の際に立ち寄って御膳所(ごぜんしょ)に命じられたと伝わります。通称・志村不動尊(しむらふどうそん)です。

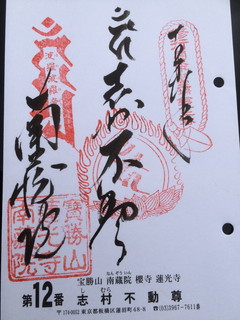

関東三十六不動尊霊場12番札所

【南蔵院】

平成28年01月02日

江戸五色不動尊

【目赤不動尊】

平成27年12月30日

13.目赤不動尊

南谷寺は、東京都文京区本駒込1-20-20にある天台宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来、不動明王。

南谷寺は、寺伝によると、江戸幕府3代将軍・徳川家光が「目黒・目白」になぞらえ、それまで「赤目不動」と呼ばれていた不動尊を「目赤不動」と呼ぶように命じたと伝えられています。通称・目赤不動尊(めあかふどうそん)です。

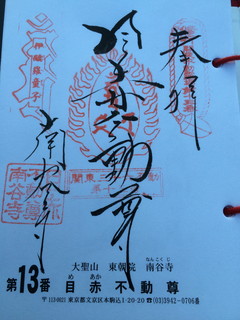

関東三十六不動尊霊場13番札所

【南谷寺】

平成27年12月30日

江戸五色不動尊

【目白不動尊】

平成27年12月30日

14.目白不動尊

金乗院は、東京都豊島区高田2丁目12-39にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は聖観世音菩薩。

金乗院は、通称・目白不動尊(めじろふそうそん)です。元々、新長谷寺(しんちょうこくじ)が目白不動尊を祀っていましたが、新長谷寺が戦災で廃寺となったため、昭和20年(西暦1945年)に金乗院へ移されました。

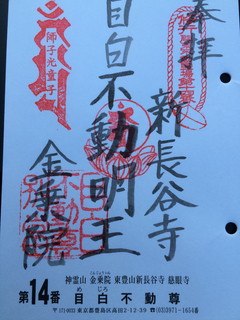

関東三十六不動尊霊場14番札所

【金乗院】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

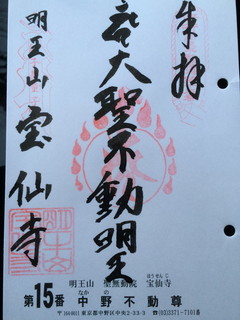

15.中野不動尊

宝仙寺は、東京都中野区中央2-33-3にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は不動明王。

宝仙寺は、寺伝によると、寛治年間(西暦1087~1094年)に源義家によって開基されたと伝えられています。通称・中野不動尊(なかのふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場15番札所

【宝仙寺】

平成27年12月30日

江戸五色不動尊

【目青不動尊】

平成28年01月01日

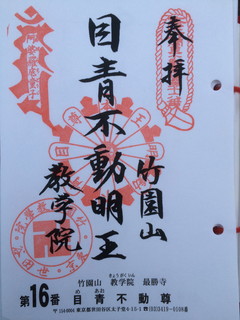

16.目青不動尊

教学院は、東京都世田谷区太子堂4-15-1にある天台宗の寺院です。本尊は阿弥陀如来。

教学院は、寺伝によると、応長元年(1311年)に創建されたと伝わります。明治時代に現在地に移転しました。目青不動は秘仏で公開されていませんでした。

関東三十六不動尊霊場16番札所

【教学院】

平成28年01月01日

平成28年01月01日

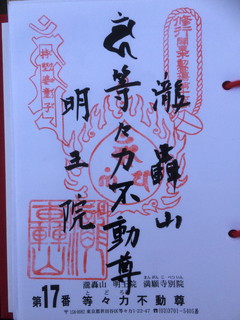

17.等々力不動尊

満願寺別院は、東京都世田谷区等々力1-22-47にある真言宗智山派の寺院です。本尊は千手観世音菩薩。

満願寺別院は、寺伝によれば、平安時代末期に根来寺の興教大師(こうぎょうだいし)が不動堂を建立したのが始まりと伝えられています。通称・等々力不動尊(とどろきふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場17番札所

【満願寺別院】

平成28年01月01日

江戸五色不動尊

【目黒不動尊】

平成28年01月02日

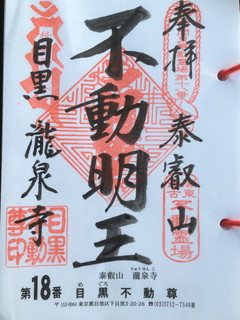

18.目黒不動尊

瀧泉寺は、東京都目黒区下目黒3-20-26にある天台宗の寺院です。本尊は弘法大師、波切不動尊。

瀧泉寺は、寺伝によると、大同03年(西暦808年)に慈覚大師・円仁によって開基されたと伝わります。通称・目黒不動尊(めぐろふどうそん)で関東最古の不動霊場と言われています。

関東三十六不動尊霊場18番札所

【瀧泉寺】

平成28年01月02日

江戸五色不動尊

【目黄不動尊】

平成27年12月30日

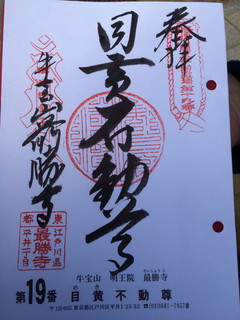

19.目黄不動尊

最勝寺は、東京都江戸川区平井1-25-32にある天台宗の寺院です。本尊は釈迦如来。

最勝寺は、寺伝によると、貞観02年(西暦860年)に慈覚大師・円仁によって隅田川畔に草創されたと伝わります。大正02年(西暦1912年)に現在地に移転しました。通称・目黄不動尊(めぎふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場19番札所

【最勝寺】

平成27年12月30日

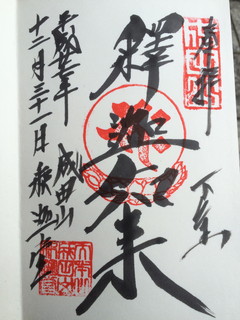

成田山めぐり

【東京別院】

平成27年12月30日

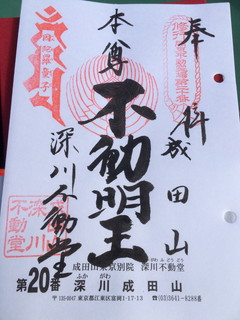

20.深川不動尊

深川不動堂は、東京都江東区富岡1丁目17-13にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

深川不動堂は、通称・深川不動尊(ふかがわふどうそん)です。江戸時代から「深川のお不動様」として親しまれています。

関東三十六不動尊霊場20番札所

【深川不動堂】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

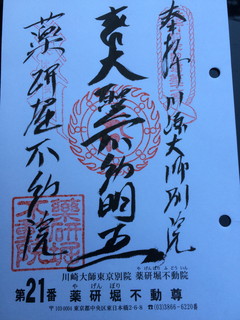

21.薬研堀不動尊

薬研堀不動院は、東京都中央区東日本橋2-6-8にある真言宗智山派の寺院です。本尊は葛籠不動明王。

薬研堀不動院は、寺伝によると、目黒不動、目白不動と並び江戸三大不動とされたと伝わります。明治25年(西暦1892年)に川崎大師の東京別院となりました。通称・薬研堀不動尊(やげんほりふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場21番札所

【薬研堀不動院】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

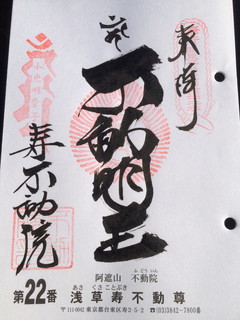

22.浅草寿不動尊

不動院は、東京都台東区寿2-5-2にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

不動院は、寺伝によると、寛永12年(西暦1635年)に現在地に移転したと伝わります。周辺にも不動院があるため、寿(ことぶき)不動院や浅草寿不動院と呼称されているようです。

関東三十六不動尊霊場22番札所

【寿不動院】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

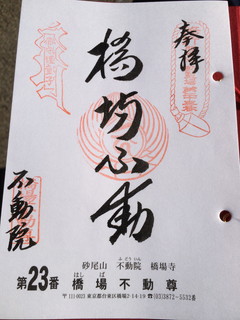

23.橋場不動尊

不動院は、東京都台東区橋場2丁目14-19にある天台宗の寺院です。本尊は不動明王。

不動院は、寺伝によると、天平宝字04年(西暦760年)、寂昇(じゃくしょう)によって開創されたと伝わります。通称・橋場不動尊(はしばふどうそん)です。境内には樹齢700年とも伝わる銀杏の大木があります。

関東三十六不動尊霊場23番札所

【不動院】

平成27年12月30日

平成27年12月30日

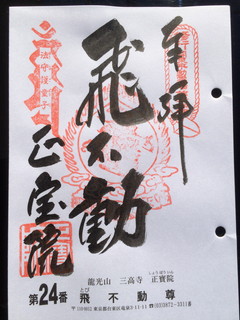

24.飛不動尊

正寶院は、東京都台東区竜泉3丁目11-11にある天台宗寺門系の単立寺院です。本尊は飛不動明王。

正寶院は、寺伝によると、享禄03年(西暦1530年)に創建されたと伝わります。通称・飛不動尊(とびふどうそん)です。「空飛ぶお不動様」として信仰されています。

関東三十六不動尊霊場24番札所

【正寶院】

平成27年12月30日

平成28年01月02日

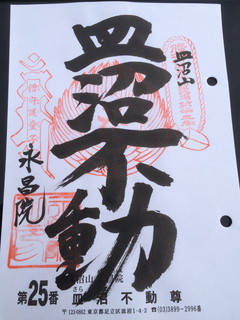

25.皿沼不動尊

永昌院は、東京都足立区皿沼1丁目4-2にある天台宗系の単立寺院です。本尊は不動明王。

永昌院の本堂(三心殿)には、欅材の一本彫で日本最大級とされる迫力ある不動明王像が安置されています。通称・皿沼不動尊(さらぬまふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場25番札所

【永昌院】

平成28年01月02日

平成28年01月02日

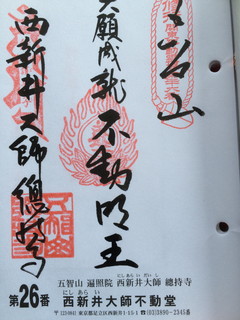

26.西新井大師不動堂

總持寺は、東京都足立区西新井1丁目15-1にある真言宗豊山派の寺院です。本尊は十一面観世音菩薩、弘法大師。

總持寺は、寺伝によると、天長03年(西暦826年)に弘法大師・空海による開基と伝わります。関東の高野山とも呼ばれています。通称・西新井大師(にしあらいだいし)です。

関東三十六不動尊霊場26番札所

【總持寺】

平成28年01月02日

菩提の道場

菩提の道場

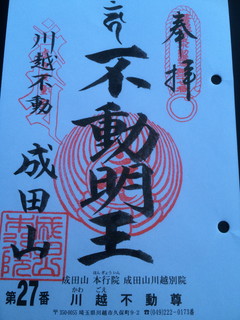

成田山めぐり

【川越別院】

平成28年01月02日

27.川越不動尊

本行院は、埼玉県川越市久保町9-2にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

本行院は、通称・川越不動尊(かわごえふどうそん)です。明治時代に成田山新勝寺の最初の別院となり、現在に至ります。

関東三十六不動尊霊場27番札所

【川越別院】

平成28年01月02日

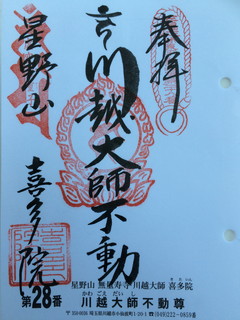

28.川越大師不動尊

本尊は阿弥陀如来。

喜多院は、寺伝によると、天長07年(西暦830年)、慈覚大師・円仁によって無量寿寺として創建されたと伝わります。元々は、喜多院は無量寿寺の塔頭寺院でした。通称・川越大師(かわごえだいし)です。

平成28年01月02日

平成24年10月19日

平成24年10月19日

関東三十六不動尊霊場28番札所

【喜多院】

平成28年05月18日

平成28年01月02日

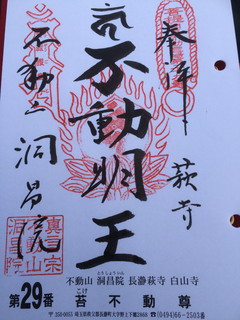

29.苔不動尊

洞昌院は、埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷2868にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

洞昌院は、寺伝によると、平安時代中期(西暦1100年頃)、元仲法印により建立されたと伝えられています。通称・苔不動尊(こけふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場29番札所

【洞昌院】

平成28年01月02日

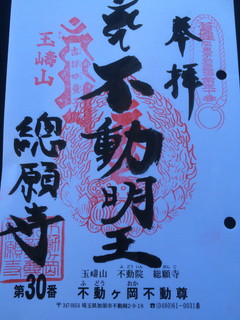

30.不動ヶ岡不動尊

總願寺は、埼玉県加須市不動岡2-9-18にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

總願寺は、寺伝によると、元和02年(西暦1616年)、總願(そうがん)によって開基されたと伝わります。通称・不動ヶ岡不動尊(ふどうがおかふどうそん)です。

関東三大不動尊

【總願寺】

平成28年01月02日

平成28年01月02日

関東三十六不動尊霊場30番札所

【總願寺】

平成28年01月02日

平成28年01月02日

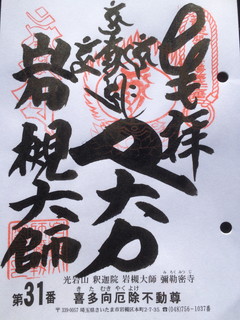

31.喜多向不動尊

彌勒密寺は、さいたま市岩槻区本町2丁目7-35にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

彌勒密寺は、寺伝によると、宝亀05年(西暦774年)の創建と伝わります。通称として岩槻大師(いわつきだいし)や喜多向不動尊(きたむきふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場31番札所

【岩槻大師】

平成28年01月02日

涅槃の道場

涅槃の道場

平成28年01月01日

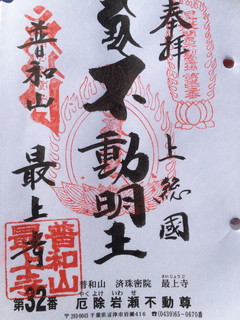

32.岩瀬不動尊

最上寺は、千葉県富津市岩瀬416にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

最上寺は、寺伝によると、天智天皇の時代(西暦668~671年)に、役行者が開基したと伝わります。通称・岩瀬不動尊(いわせふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場32番札所

【最上寺】

平成28年01月01日

平成28年01月01日

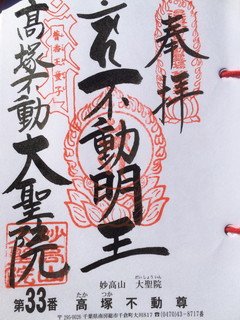

33.高塚不動尊

大聖院は、千葉県南房総市千倉町大川817にある真言宗智山派の寺院です。本尊は不動明王。

大聖院は、寺伝によると、奈良時代に、良弁によって開基されたと伝わります。通称・高塚不動尊(たかつかふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場33番札所

【大聖院】

平成28年01月01日

平成27年12月31日

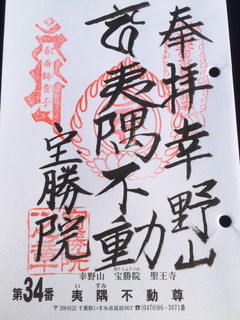

34.夷隅不動尊

宝勝院は、千葉県いすみ市苅谷307にある天台宗の寺院です。本尊は釈迦如来。

宝勝院は、寺伝によると、天正年間(西暦1573~1592年)の創建と伝わります。通称・夷隅不動尊(いすみふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場34番札所

【宝勝院】

平成27年12月31日

平成27年12月31日

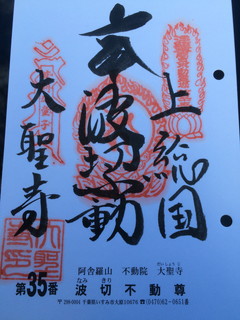

35.波切不動尊

大聖寺は、千葉県いすみ市大原10676にある天台宗の寺院です。本尊は不動明王。

大聖寺は、寺伝によると、宝治02年(西暦1248年)に地元の漁師の妻が海中から不動明王像を発見し、安置したのが始まりとされます。通称・波切不動尊(なみきりふどうそん)です。

関東三十六不動尊霊場35番札所

【大聖寺】

平成27年12月31日

国の重要文化財

仁王門

平成24年10月23日

坂東三十三観音霊場番外札所

【神護新勝寺・大本堂】

平成24年10月23日

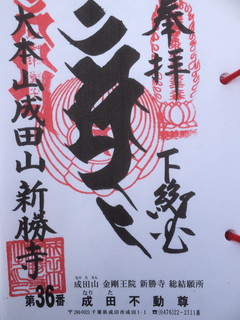

関東三大不動尊

【成田不動尊】

平成27年12月31日

関東三十六不動尊霊場36番札所

【神護新勝寺・平和大塔】

平成27年12月31日

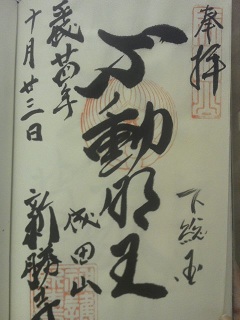

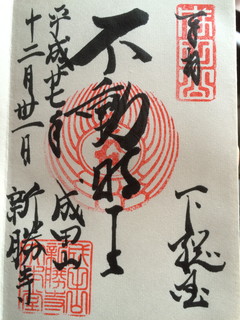

36.成田不動尊

神護新勝寺は、千葉県成田市成田1にある真言宗智山派の大本山寺院です。本尊は不動明王(成田不動尊)。

神護新勝寺は、天慶02年(西暦939年)に平将門の乱が起こると、京都の高雄山神護寺から借りた不動明王像を成田の地に持ち込み、祈願し、勝利したことが由来で神護新勝寺と名付けられたのだとか。

稲荷社寺めぐり

【神護新勝寺・出世稲荷】

平成27年12月31日

成田山めぐり

【神護新勝寺・平和大塔】

平成27年12月31日

成田山めぐり

【神護新勝寺・光明堂】

平成27年12月31日

成田山めぐり

【神護新勝寺・釈迦堂】

平成27年12月31日

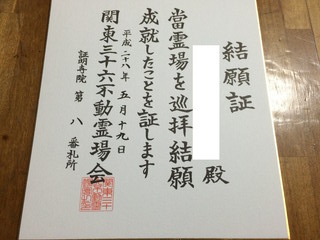

関東三十六不動尊霊場・参拝達成

関東三十六不動尊霊場・参拝達成

平成28年05月19日 |

満願 平成27年12月29日に1番札所【大山寺】からスタートしましたが、まったく下調べしていなかったので、結構な登山で驚きました。結局、年末年始の遠征では巡拝できず4寺残しとなりました。平成28年05月18日に3寺を参拝し、翌19日に高尾山薬王院を参拝して結願となりました。 |

|

江戸五色不動尊・参拝達成

江戸五色不動尊・参拝達成

満願

江戸五色不動尊(府内五色不動)とは、目黒、目白、目赤、目青、目黄の不動尊のことで、寛永年間(西暦1624~43年)の中頃、江戸幕府3代目将軍・徳川家光が天海僧正の献策により、五行思想の五色に基づいて、江戸府内に五つの不動明王を配置したと伝承・伝説があります。実際には、目黒、目白、目赤は江戸時代の地誌にも登場するなどしており、メジャーだったとされています。文化05年(西暦1808年)には、「五色には 二色足らぬ 不動の目」という川柳が残されているそうなので、江戸五色不動尊(府内五色不動)的な感覚はあったものの不動尊はまだ3色しかなかったと思われます。

目黄不動尊に関しては、我こそは目黄不動尊とする寺院が多数あるようですが、上記理由から言ったもん勝ちの世界だったと思われます。関東三十六不動尊霊場攻略を目指していると自然と五色の不動尊に辿り着きます。

不動明王・御朱印めぐり

不動明王・御朱印めぐり

[近畿三十六不動尊] [四国三十六不動尊] [東海三十六不動尊] [関東三十六不動尊] [日本三大不動尊] [関東三大不動尊]

[不動明王めぐり]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る