壱岐の島は朝鮮半島と日本列島の海峡部に位置しているために、日本海東シナ海間の「通り鯨」の道にあたり、冬は下り鯨、春は登り鯨が極めて多く、壱岐の近海は「うち霞む壱岐のわたりを見渡せば、鯨の息吹立たぬ日もなし」と歌われたほどである。

そこで、田ノ浦土肥鯨組による勇壮な捕鯨が展開された。

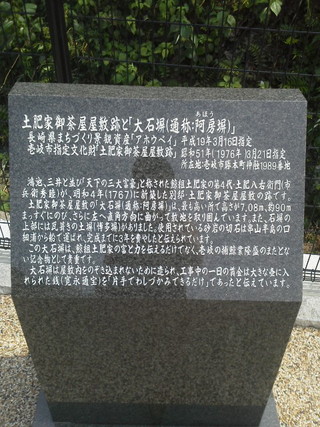

盛漁期は、江戸時代中期以後で、創業体制は操業船56隻、従業者858名からなる大事業であった。当時の土肥家は日本における鯨王と言われ、鴻池、三井と共に日本の三大富豪とも言われた。平均年間捕獲頭数は27頭で、その頃は「鯨一頭しとめれば、七浦うるおう」と言われたほどである。捕鯨業で財を成した4代目土肥市兵衛は、1767年(明和4年)に、御茶屋敷に巨額の財貨を投じて大邸宅を構えた。屋敷の入り口には大門を設け、邸宅の彫刻には金銀を散りばめた。東は小高い丘に囲まれ、南側は、土塀部を大部分失っているが高さ7.08m、長さ90mの大石塀が現在も昔のまま残っている。余りにも無用の長物に見えたのか、何時の頃からか「アホウ塀」と呼ばれている。

アホウ塀の有る勝本浦は漁業基盤として集落が形成された場所であり、古い魚家住宅や鯨組頭の屋敷跡、町家造りの商店、土蔵を持つ造り酒屋など数々の歴史的建造物が点在している。

平成24年05月30日に訪問しました。

アホウ塀は、長崎県壱岐市勝本町勝本浦にある石垣です。

壱岐の島にある小さな漁村に残されたアホウ塀、本当に無用の長物で一体何の為に作られたのかもまったくわかりません。お金持ちの権威を示す為だったのでしょうか?

土肥家は、江戸時代を通して鯨王と言われており、九州の各大名に金銭の貸付を行っていた資本家です。

鴻池財閥や三井財閥と並ぶ日本トップレベルの大金持ちが壱岐島を本拠地にしていたってのがまた面白い。

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選【アホウ塀と歴史的建造群】。