諸国一宮二宮三宮・東山道

諸国一宮二宮三宮・東山道

近江国

近江国

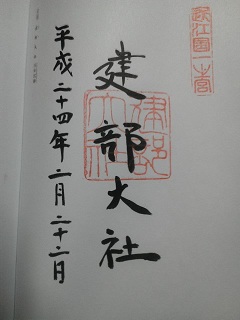

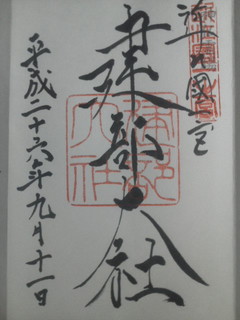

1.近江国一宮

建部大社は、滋賀県大津市神領一丁目16-1にある神社です。主祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)と大己貴命(おおくにぬしのみこと)。

建部大社は、社伝によると、景行天皇46年(西暦316年)に日本武尊の神霊を祀ったのが始まりとされています。日本遺産【琵琶湖とその水辺景観− 祈りと暮らしの水遺産】の構成資産になっています。

平成24年02月22日

近江国一宮

【建部大社】

平成24年02月22日

平成26年09月11日

神仏霊場145番札所

【建部大社】

平成26年09月11日

日本百名橋

【大宮橋】

令和05年12月21日

山王神社総本宮

【山王鳥居】

令和05年12月21日

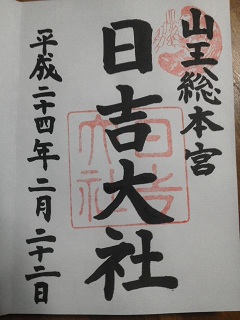

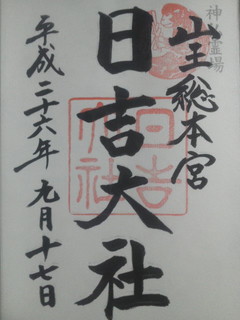

2.近江国二宮

日吉大社は、滋賀県大津市坂本5-1-1にある神社です。主祭神は大己貴命(おおなむちのみこと/西本宮)、大山咋神(おおやまくいのかみ/東本宮)。

日吉大社は、全国にある山王神社(日吉神社・日枝神社)の総本宮です。比叡山延暦寺を示す山形が付いた鳥居が特徴的です。

国宝

西本宮本殿

平成24年02月22日

二十二社

【日吉大社】

平成24年02月22日

近江国二宮

【日吉大社】

平成26年09月17日

神仏霊場149番札所

【日吉大社】

平成26年09月17日

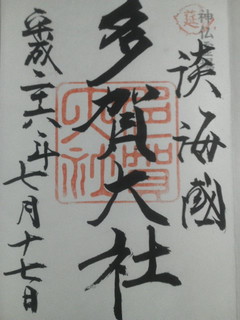

近江国三宮

【多賀大社】

平成26年07月17日

3.近江国三宮

多賀大社は、滋賀県犬上郡多賀町多賀604にある神社です。主祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)。

多賀大社は、古くから「お多賀さん」として親しまれ、和銅05年(西暦712年)に成立した古事記にも「伊邪那岐大神は淡海(おうみ)の多賀に坐す」と記されており、奈良時代以前から信仰されていたことがわかります。

神仏霊場133番札所

【多賀大社】

平成26年07月17日

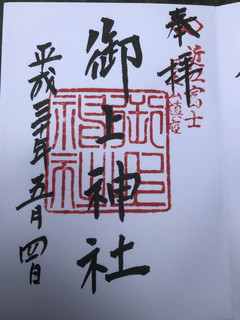

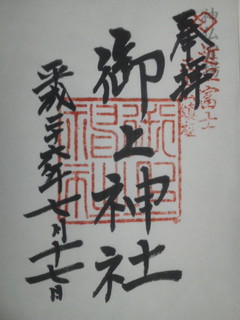

4.近江国三宮

御上神社は、滋賀県野洲市三上838にある神社です。主祭神は天之御影命 (あめのみかげのみこと/天照大神の孫)。

御上神社は、「近江富士」の愛称で知られる三上山(みかみやま)を神体山として祀っています。三上山登山客にも駐車場を開放しています。

平成30年05月04日

近江国三宮

【御上神社】

平成30年05月04日

平成30年05月04日

神仏霊場144番札所

【御上神社】

平成26年07月17日

美濃国

美濃国

平成24年03月31日

5.美濃国一宮

南宮大社は、岐阜県不破郡垂井町宮代峯1734-1にある神社です。主祭神は金山彦神(かなやまひこのかみ)。

南宮大社は、金山(かなやま)の神を祀ることから、かつては鍛冶屋、現代で言えば金属業者や鉄鉱業者の信仰を集めています。

美濃国一宮

【南宮大社】

平成24年03月31日

平成30年09月03日

6.美濃国二宮

伊富岐神社は、岐阜県不破郡垂井町岩手字伊吹1484-1にある神社です。主祭神は多多美彦命(あめのみかげのみこと)。

伊富岐神社は、伊吹山(いぶきやま)の神を祀っています。慶長05年(西暦1600年)の関ヶ原の戦いで社殿を焼失していますが、江戸時代に入って再建されています。

美濃国二宮

【伊富岐神社】

平成30年09月03日

平成30年09月03日

7.美濃国三宮

大領神社は、岐阜県不破郡垂井町宮代765にある神社です。主祭神は大領宮勝木實命(たいりょうみやのすぐりのこのみのみこと)。

大領神社は、主流説に則り美濃国三宮としていますが、文献によっては美濃国二宮として扱われ、伊富岐神社が三宮のケースもあるようです。

美濃国三宮

【大領神社】

平成30年09月03日

平成30年09月03日

8.美濃国三宮

多岐神社は、岐阜県養老郡養老町三神町406-1にある神社です。主祭神は倉稻魂神(うかのみたまのかみ)、素盞嗚命(すさのおのみこと)。

多岐神社は、社伝によると、和銅年間(西暦708〜715年)に創祀されたと伝えられています。かつては多芸郡五十五村の総社として扱われた大社です。

美濃国三宮

【多岐神社】

平成30年09月03日

平成30年09月03日

9.美濃国三宮

伊奈波神社は、岐阜県岐阜市伊奈波通り1-1にある神社です。主祭神は五十瓊敷入彦命(いにしきいりひこのみこと)。

伊奈波神社は、金神社(こがねじんじゃ)、橿森神社(かしもりじんじゃ)と並べて岐阜三社として扱われており、三つの神社を家族で歩いてお参りする風習が残っています。

美濃国三宮

【伊奈波神社】

平成30年09月03日

飛騨国

飛騨国

平成24年07月15日

10.飛騨国一宮

飛騨一宮水無神社は、岐阜県高山市一之宮町一の宮上5323にある神社です。主祭神は水無大神(みなしのおおかみ/御歳大神ほか14柱の総称)。

飛騨一宮水無神社は、飛騨地方の開拓神、水源の守護神として古くから崇敬されてきました。境内にある大スギは樹齢800年を超えるとされています。

飛騨国一宮

【飛騨一宮水無神社】

平成24年07月15日

八幡宮めぐり

【久津八幡宮】

平成31年04月11日

11.飛騨国二宮

久津八幡宮は、岐阜県下呂市萩原町上呂2345-1にある神社です。主祭神は応神天皇(おうじんてんのう/15代陛下)。

久津八幡宮は、古くから南飛騨の総鎮守であり、飛騨国二宮とされています。2本の夫婦杉と名付けられた御神木が印象的です。

飛騨国二宮

【久津八幡宮】

平成31年04月11日

信濃国

信濃国

平成24年10月04日

12.信濃国一宮・上社・本宮

諏訪大社本宮は、長野県諏訪市中洲宮山1にある神社です。主祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)。

諏訪大社本宮は、全国にある諏訪神社の総本宮とされています。本殿がなく、守屋山(もりやさん)を御神体としています。

信濃国一宮

【諏訪大社・本宮】

平成24年10月04日

平成24年10月04日

13.信濃国一宮・上社・前宮

諏訪大社前宮は、長野県茅野市宮川2030にある神社です。主祭神は八坂刀売神(やさかとめのかみ/建御名方神の妃神)。

諏訪大社前宮は、諏訪信仰発祥の地と伝えられる社で、前宮には本殿があり伊勢神宮の古材を用いて再建されたものです。

信濃国一宮

【諏訪大社・前宮】

平成24年10月04日

平成24年10月04日

14.信濃国一宮・下社・春宮

諏訪大社春宮は、長野県諏訪郡下諏訪町193にある神社です。主祭神は八坂刀売神(やさかとめのかみ/建御名方神の妃神)。

諏訪の神様は毎年02月01日から07月31日までの約半年間、諏訪大社春宮にお鎮まりになるとされています。

信濃国一宮

【諏訪大社・春宮】

平成24年10月04日

平成24年10月04日

15.信濃国一宮・下社・秋宮

諏訪大社秋宮は、長野県諏訪郡下諏訪町5828にある神社です。主祭神は八坂刀売神(やさかとめのかみ/建御名方神の妃神)。

諏訪の神様は毎年08月01日から01月31日までの約半年間、諏訪大社秋宮にお鎮まりになるとされています。

信濃国一宮

【諏訪大社・秋宮】

平成24年10月04日

平成30年08月12日

16.信濃国二宮

小野神社は、長野県塩尻市北小野175-1にある神社です。主祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)。

小野神社は、伊那谷の総鎮守とされる矢彦神社(やひこじんじゃ)と隣接して鎮座する大変珍しい神社です。

信濃国二宮

【小野神社】

平成30年08月12日

17.信濃国三宮

穂高神社は、長野県安曇野市穂高6079にある神社です。主祭神は穂高見命(ほたかみのみこと)、綿津見命(わたつみのみこと)、瓊々杵命(ににぎのみこと)。

穂高神社は、日本アルプスの総鎮守として、また交通安全の守り神として知られています。

平成30年08月12日

恋人の聖地

【穂高神社】

平成30年08月12日

信濃国三宮

【穂高神社】

平成30年08月12日

日本の秘境100選

【上高地】

令和05年05月31日

日本の橋100選

【河童橋】

令和05年05月31日

18.信濃国三宮・奥宮

穂高神社・奥宮は、長野県松本市安曇上高地にある神社です。主祭神は穂高見命(ほたかみのみこと)。

穂高神社・奥宮は、上高地バスターミナルから徒歩1時間ほどの場所にある明神池(みょうじんいけ)のほとりに鎮座しています。

日本の地質百選

【上高地と滝谷花崗岩】

令和05年05月31日

人と自然が織りなす日本の風景百選

【上高地と穂高岳穂高連峰】

令和05年05月31日

信濃国三宮

【穂高神社】

令和05年05月31日

平成30年08月12日

19.信濃国三宮

沙田神社は、長野県松本市島立三ノ宮3316にある神社です。主祭神は彦火火見尊(ひこほほでみのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、沙土煮命(すいじにのみこと)。

沙田神社の難解な社名は、砂鉄を意味する「沙」と、田畑を意味する「田」から成り立っていると解釈されており、この地が古来より農業と製鉄に関わりの深い地域であったことを示唆しています。。

信濃国三宮

【沙田神社】

平成30年08月12日

上野国

上野国

平成24年10月06日

20.上野国一宮

一之宮貫前神社は、群馬県富岡市一ノ宮1535にある神社です。主祭神は経津主神(ふつぬしのかみ)と比売神(ひめがみ)。

一之宮貫前神社は、社伝のよると、安閑天皇元年(西暦531年)の創建と伝わります。下り宮(くだりみや)と呼ばれる社殿が低地にあるため石段を降りてお参りすることになる珍しい神社です。

上野国一宮

【一之宮貫前神社】

平成24年10月06日

平成30年08月13日

21.上野国二宮

二宮赤城神社は、群馬県前橋市二之宮町886にある神社です。主祭神は豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)、大己貴尊(おおなむちのみこと)。

二宮赤城神社は、赤城山の南麓に位置し、赤城山そのものを御神体とする赤城信仰の中心的な役割を担っています。

上野国二宮

【二宮赤城神社】

平成30年08月13日

令和04年08月15日

22.上野国三宮

伊香保神社は、群馬県渋川市伊香保町伊香保2にある神社です。主祭神は、大己貴命と少彦名命。

伊香保神社は、伊香保温泉のシンボルである365段の石段を登りきった頂上に鎮座する神社で、江戸時代には温泉神社と称されたとか。

上野国三宮

【伊香保神社】

令和04年08月15日

平成30年08月13日

23.上野国三宮

三宮神社は、群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保1にある神社です。主祭神は彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)。

三宮神社は、伊香保神社(山宮)の里宮とされています。上野国三宮は確定的ではなく議論があるようです。

上野国三宮

【三宮神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

24.上野国四宮

甲波宿禰神社は、群馬県渋川市川島1287にある神社です。主祭神は速秋津彦神(はやあきつひこのかみ)、速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)。

甲波宿禰神社は、天明03年(西暦1783年)の浅間山の大噴火による泥流で、社殿が流失する被害に遭いました。その後、現在の高台に再建されたと伝わります。

上野国四宮

【甲波宿禰神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

25.上野国五宮

若伊香保神社は、群馬県渋川市有馬1549にある神社です。主祭神は大名牟遅神(おおなむちのかみ)、少彦名命(すくなひこなのみこと)。

若伊香保神社は、一説によれば伊香保神社の里宮であったとされていますが、多数派ではない様子です。江戸時代には神仏習合し「若伊香保大明神」と呼ばれていたそうな。

上野国五宮

【若伊香保神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

26.上野国六宮

榛名神社は、群馬県高崎市榛名山町849にある神社です。主祭神は火産霊神(ほむすびのかみ)、埴山姫神(はにやまひめのかみ)。

榛名神社は、古くから榛名山そのものを御神体とする山岳信仰の中心となった神社です。早朝参拝で御朱印頂けず。

上野国六宮

【榛名神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

27.上野国七宮

小祝神社は、群馬県高崎市石原町1247にある神社です。主祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)。

小祝神社の本殿は、享保02年(西暦1717年)に高崎城主であった間部詮房(まなべ あきふさ)によって造営されたものです。

上野国七宮

【小祝神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

28.上野国八宮

火雷神社は、群馬県佐波郡玉村町大字下之宮甲524にある神社です。主祭神は火雷神 (ほのいかづちのかみ)。

火雷神社は、上野国神名帳に「従一位 火雷大明神」と記載されていることから、平安時代には既に高い格式を持っていたことがわかります。

上野国八宮

【火雷神社】

平成30年08月13日

平成30年08月13日

29.上野国九宮

倭文神社は、群馬県伊勢崎市東上之宮町甲380にある神社です。主祭神は天羽槌雄命(あめのはづちおのみこと)。

倭文神社は、利根川左岸に鎮座しており上之宮(かみのみや)とし、利根川右岸に鎮座する火雷神社を下之宮とすることもあるようです。

上野国九宮

【倭文神社】

平成30年08月13日

下野国

下野国

平成24年10月08日

30.下野国一宮

宇都宮二荒山神社は、栃木県宇都宮市馬場通り1-1-1にある神社です。主祭神は豊城入彦命(とよきいりびこのみこと)。

宇都宮二荒山神社は、正式名称は二荒山神社ですが、日光二荒山神社と区別するため鎮座地名が付けられています。また読み方も「ふたあらやま」で、日光は「ふたらさん」です。

下野国一宮

【宇都宮二荒山神社】

平成24年10月08日

31.下野国一宮

日光二荒山神社は、栃木県日光市山内2307にある神社です。主祭神は二荒山大神(ふたらやまのおおかみ)。

日光二荒山神社は、正式名称は二荒山神社です。宇都宮二荒山神社と区別するため鎮座地名が付けられています。また読み方も「ふたらさん」で、宇都宮は「ふたあらやま」です。

日本百名橋【日光・神橋】

日本の橋100選【日光二荒山神社・神橋】

平成24年10月07日

平成24年10月07日

下野国一宮

【日光二荒山神社】

平成24年10月07日

平成24年10月07日

32.下野国一宮・中宮祠

日光二荒山神社・中宮祠は、栃木県日光市中宮祠2484にある神社です。主祭神は二荒山大神(ふたらやまのおおかみ)。

日光二荒山神社・中宮祠は、男体山中腹の中禅寺湖畔に鎮座しており、中宮祠は男体山への登拝口としての役割も担っています。

下野国一宮

【日光二荒山神社】

平成24年10月07日

平成24年10月07日

33.下野国一宮・奥宮

日光二荒山神社・奥宮は、栃木県日光市中宮祠二荒山にある神社です。男体山(なんたいさん)の山頂です。主祭神は二荒山大神(ふたらやまのおおかみ)。

日光二荒山神社・奥宮は、勝道上人により天応02年(西暦782年)に創建されたと伝わります。毎年05月05日の開山祭から10月25日の閉山祭までの期間のみ、入山が許可されています。

下野国一宮

【日光二荒山神社】

平成24年10月07日

陸奥国

陸奥国

34.陸奥国一宮

鹽竈神社は、宮城県塩竈市一森山1-1にある神社です。主祭神は塩土老翁神(しおつじのおじ)。

鹽竈神社は、志波彦神社(しわひこじんじゃ)との二社が同一境内に鎮座しています。全国の塩釜神社(漢字のバリエーションは多数)の総本宮です。

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

【みなと祭りと御座船】

平成24年09月15日

陸奥国一宮

【鹽竈神社】

平成24年09月15日

平成24年10月09日

35.陸奥国一宮

馬場都都古別神社は、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字馬場39にある神社です。主祭神は味耜高彦根命(あぢすきたかひこねのみこと)。

馬場都都古別神社は、正式名称は都々古別神社ですが、近隣に同名の陸奥国一宮を名乗る論社があるため、鎮座地の地名を冠しています。

陸奥国一宮

【馬場都都古別神社】

平成24年10月09日

平成24年10月09日

36.陸奥国一宮

八槻都都古別神社は、福島県東白川郡棚倉町大字八槻字大宮224にある神社です。主祭神は味耜高彦根命(あぢすきたかひこねのみこと)。

八槻都都古別神社は、正式名称は都々古別神社ですが、近隣に同名の陸奥国一宮を名乗る論社があるため、鎮座地の地名を冠しています。

陸奥国一宮

【八槻都都古別神社】

平成24年10月09日

平成24年10月09日

37.陸奥国一宮

石都々古和気神社は、福島県石川郡石川町下泉269にある神社です。主祭神は味秬高彦根命(あぢすきたかひこねのみこと)。

石都々古和気神社は、八幡山と呼ばれる山の頂上に鎮座しており、拝殿と社務所が結構離れているので時間ギリギリだと要注意です。

陸奥国一宮

【石都々古和気神社】

平成24年10月09日

陸奥国二宮

【伊佐須美神社】

平成24年10月10日

38.陸奥国二宮

伊佐須美神社は、福島県大沼郡会津美里町字宮林甲4377にある神社です。主祭神は伊佐須美大明神(いさすみのだいみょうしん/伊弉諾尊、伊弉冉尊、大毘古命、建沼河別命の総称)。

伊佐須美神社は、会津地方の総鎮守として崇敬を集める神社でしたが、明治時代に陸奥国が分割され岩代国が誕生すると岩代国新一宮として扱われました。

岩代国新一宮

【伊佐須美神社】

平成24年10月10日

出羽国

出羽国

39.陸奥国一宮

鳥海山大物忌神社の吹浦口之宮は、山形県飽海郡遊佐町大字吹浦字布倉1にある神社です。主祭神は大物忌大神(おおものいみのおおかみ)。

鳥海山大物忌神社は、霊峰・鳥海山を御神体とする神社で、山頂御本社(さんちょうごほんしゃ)と里宮が2つ、吹浦口ノ宮(ふくらくちのみや)と蕨岡口ノ宮(わらびおかくちのみや)があります。

平成24年08月28日

日本の地質百選

【鳥海山】

令和05年05月12日

出羽国一宮

【鳥海山大物忌神社】

平成24年08月28日

平成30年06月27日

40.出羽国二宮

城輪神社は、山形県酒田市城輪字表物忌35にある神社です。主祭神は倉稲魂命(うかのみたまのみこと)。

城輪神社は、昭和06年(西暦1931年)に神社周辺から古代の城柵址が発見され、城輪柵(きのわのき/きのわのさく)の鎮守神の可能性が高いとされています。

出羽国二宮

【城輪神社】

平成30年06月27日

平成30年06月27日

41.出羽国三宮

小物忌神社は、山形県酒田市山楯字三之宮48にある神社です。主祭神は級長津比古命(しなつひこのみこと)、級長津比賣命(しなつひめのみこと)、豊受比賣命(とようけひめのみこと)。

小物忌神社は、江戸時代には神仏習合の影響を受け「大座大明神」と呼ばれていたそう。御朱印を頂ける呉服店に数年後に訪問すると引退されていました。

出羽国三宮

【小物忌神社】

平成30年06月27日

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

諸国一宮二宮三宮・御朱印めぐり

[五畿] [東海道] [東山道] [北陸道] [山陰道] [山陽道] [南海道] [西海道] [新一宮]

[諸国一宮二宮三宮]に戻る

[神社仏閣めぐり]に戻る

[トップページ]に戻る